| 鹿島紀行 |

|

| 第12回 雪の美術館 〜ハイテクが生み出す氷の世界/自然が創った究極の美を解く〜 |

|

|

|

|

|

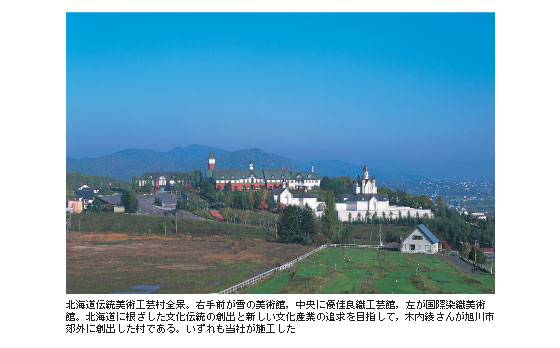

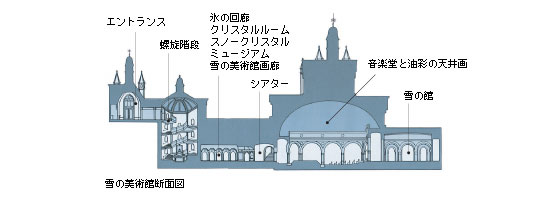

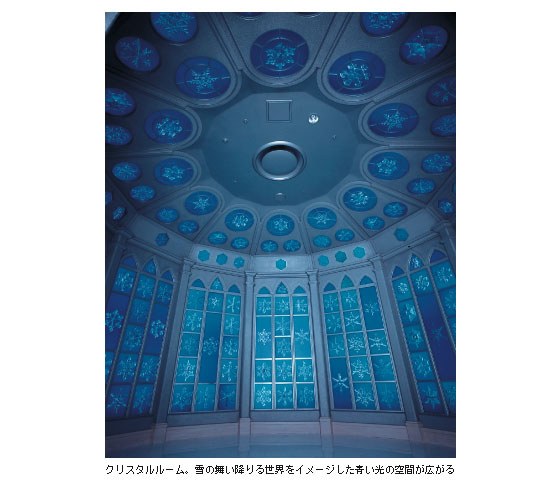

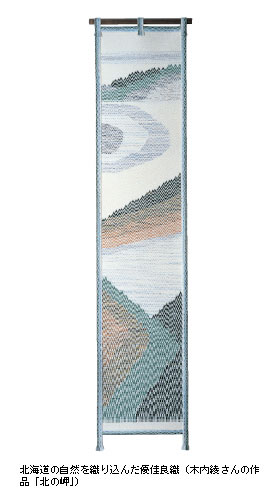

木内綾さん。北海道の自然を織り込んだ独創的な手織り紬「優佳良(ユーカラ)織」を創作し,国際的な美術工芸品にまで育てた人である。紬の素材は羊毛。一つの作品に200以上の染色が施される。作品のテーマは常に北海道の自然だ。 旭川市街を望む丘陵に,木内さんが「優佳良織工芸館」を竣工させたのは1980年5月のことだった。本館の二つの塔,銅板葺きの屋根,赤レンガを積んだ高い腰壁と上部の白い壁が印象的な建物である。さらに1986年には敷地内に「国際染織美術館」を完成させた。「土の匂いが伝わるものを」という木内さんが,精魂込めて創りあげた郷土愛の結晶である。 そしてもうひとつ。夏場にも北海道の雪と氷の恵みを展示できる空間を作りたい,との願いを実現したのが,1991年5月に完成した「雪の美術館」だった。 晴れた日は大雪山が間近に見える。中世ヨーロッパの城を思わせるビザンチン様式の外観を持つ雪の美術館は,建物から展示品まですべて雪と氷のイメージで作られた,世界でも類を見ない美術館である。 入口から64段の螺旋階段で地下へ降りると,そこはもう雪と氷が織りなすファンタジーの世界。圧巻は5mの高さから噴出す大氷瀑が30mに渡って連なる「氷の回廊」だ。通路左右がガラス張りの氷室になっていて,刻々変化するマイナス15度の氷の自然の造形を見ることができる。 奥に進むと,雪をイメージしたステージと200席の「音楽堂」。天井には2万8000号の巨大なキャンパスに北の空が描かれている。このほか雪の結晶を集めた「スノークリスタルミュージアム」,大雪山の四季の変化が鑑賞できる「シアター」,多目的スペースの「雪の館」などで館内は構成されている。 |

|

|

|

|

|

|

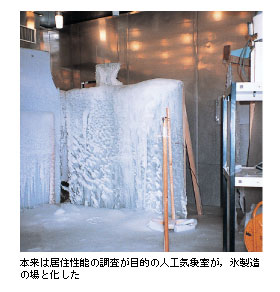

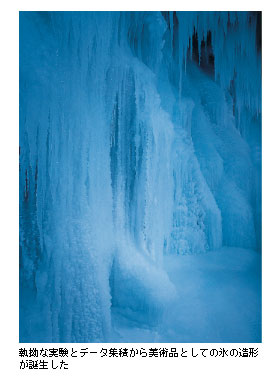

「これは美術館というよりもテクノ館だ」 雪の美術館構想を聞いた時,寒河江(さがえ)昭夫さんはそう思った。真夏にも体験できる「氷雪の世界」。しかし氷や雪の造形を美術品として完成し保存し展示するには,膨大な基礎実験と繊細なハイテクノロジーの集積が必要であることを直感したのだ。 寒河江さんは当社技術研究所居住環境Gr上席研究員。1970年の入社以来,温度・湿度・結露の研究一筋という居住環境の専門家で,特に高度な制御が求められる美術館や博物館の室内環境の研究を一手に担っている。雪の美術館も寒河江さんが技術面の陣頭指揮を任されたのだった。 百戦錬磨の寒河江さんにしても,雪の美術館は初の経験だった。建築や設備の観点からすれば,温湿度の制御技術は主に人の健康や建物・収蔵品などの保全,装置の安定的な稼働が目的だ。それが雪の美術館では収蔵する美術品自体が,解けてしまう雪や氷なのだから。 “テクノ館”建設で最大のテーマは「氷の回廊」でガラス越しに氷の造形をいかに美しく見せるかだった。それにはガラスの結露を完封しなければならない。氷室内のマイナス10〜20度に対して,通路部は夏場の服装でヒートショックを起こさないためプラス15〜18度前後の設定が必要だ。集団で見学者が訪れれば回廊の温度は急上昇する。そのうえ半地下部分にある氷室は壁や床が土と接している。全てが結露を起こす要因になった。 刻々変化する氷室と回廊との温湿度を常時測定し,調節しなければ結露は防げないが,ガラス表面にセンサーを取り付ければ,鑑賞の邪魔になる。一方で,氷室内の氷は放置すれば昇華して(やせて)輝度を失ってしまう。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

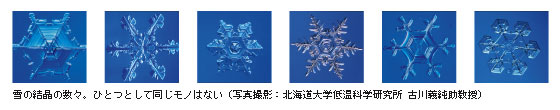

大雪山は日本で最も美しい雪が降り積もるといわれる。それは一つひとつの雪の固体(結晶)がきれいだから。低温多湿の上空の大気が精緻な芸術品を育むのだ。木内さんはこの自然の創る究極の美を,四季を通じて見てもらいたいと思った。それが雪の美術館のもうひとつの目玉「スノークリスタルミュージアム」である。 ここには,雪の結晶の研究に生涯を捧げた北海道大学低温科学研究所(札幌市)教授の故小林禎作さんの研究資料が保管されている。小林さんは生前木内さんと親交があった。それが縁で,同研究所助教授の古川義純さんが監修して構成された。展示されている6000枚の雪の結晶の顕微鏡写真は,小林さんと古川さんが20年以上の歳月をかけて,大雪山に設けた雪洞にこもり撮影したものである。 クリスタルルームには,天井から壁一面に雪の結晶がステンドグラス風に飾られた。六角のプリズム,樹枝,針,扇状・・・。繊細で整った形,しかも一つとして同じものはない。天から舞い降りる雪の結晶はどのように創られ,なぜいろいろなパターンがあるのだろう。雪の結晶にはどんなメッセージが込められているのか。 今から半世紀前,雪の結晶に魅せられた物理学者が,世界で初めて人工の雪の結晶をつくるのに成功した。北海道大学理学部教授の故中谷宇吉郎さんである。 中谷さんは人工雪の実験から「雪の結晶の形の変化は成長する時の大気の条件による」として,水蒸気の湿度と温度による形態変化を表す「雪の結晶のダイアグラム」を作った。雪の形を観察すれば上空の気象条件を推定できるというのである。中谷さんは「雪は天からの手紙」という有名な言葉を残している。 北海道大学の研究室で,米国から帰国したばかりの古川さんにお会いした。古川さんが雪の結晶に魅せられたのは「地球で最も身近な物質であり,現象の面白さに惹かれたから」という。しかし「雪の結晶は応用の裾野の広い基礎研究テーマ」だけに,低温科学の研究は地球物理学や生物学,災害科学などの分野にまで応用が広がっている。 雪の結晶には,オゾン層の破壊や酸性雨,温暖化など地球環境の変化を探るヒントも隠されている。南極の氷床や氷河から雪の結晶を通じて地球環境の経年変化を知ることもできる。雪と氷の表面融解による分子の動きで生体の不思議が分かる―。 自然界の形から地球環境まで,様々なメッセージを伝える雪の結晶。古川さんの「天からの手紙」を読み解く研究はまだまだ続く。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

優佳良織工芸館などいわば工芸村全体の“村長”を務めるのが木内和博さんである。木内綾さんのご子息で,郷土へのこだわりは綾さんに負けない。「織元(綾さん)の夢を形にしてくれたのが鹿島の技術。私は鹿島と一緒につくった美術館だと思っています」と,最初にうれしい言葉をいただいた。 和博さんも調布の技研に何度も足を運んで,当社の専門家チームの議論に加わった。「何も判らなかった私がいつしか議論の輪に入れるようになった。そして鹿島の本気さを感じました」。そういう和博さん自身も,いかに本気で美術館建設に取り組んだかが分かる。 鹿島の技術への信頼は,雪の美術館建設工事事務所長を務めた川北嘉和さんとの繋がりから始まった。川北さんは優佳良織工芸館建設の際に工務主任を務め,国際染織美術館では工事事務所長だった。その過程で川北さんは「織元のポリシーを具現できる人」との信用を得たのだ。 川北さんはその後,札幌支店道北営業所長を経て,現在深川市立総合病院改築JV工事事務所長を務めている。入社時は技研で,1973年から札幌支店に転じた。三重県津市の出身だが,北海道は第二の故郷みたいなもの。「織元と館長からは教わることが多かった。工芸村の仕事を通じて人生が豊かになった気がします」という。 「雪の美術館は川北さんがキーマンになった。社内のネットワークが仕事に結集した形になったが,こうした人間の繋がりこそが当社の強み」と,寒河江さんはいうのである。 |

|

|

|

|

|

|

|

雪の美術館完成後も,寒河江さんや川北さんと織元,館長との交流は続いている。氷という美術品のメンテナンスと不断のデータ集積にも,双方の連携は不可欠なのだ。 高澤さんは1989年に建築設計本部に戻った。「面白がってやれたかな,と思う。普通の建築屋だったらできないことに携われた」と,実験に明け暮れた日々を回想する。 雪の美術館建設の途中で,寒河江さんは胃の手術をした。その間を任された高澤さんは,難題に当たると「寒河江さんだったらどうするか」と考えながら仕事を進めたという。寒河江さんは自分を信頼してくれる仲間をありがたいと思った。居住環境一筋35年。来年定年を迎える。 |

|

|

|

面と廊下を空気で遮断するエアスクリーン(除湿再熱空調方式)の採用がポイントになった。ガラス表面温度の変化は測定データから演算して結露防止策を講じました」。寒河江さんはこう謎解きをする。

面と廊下を空気で遮断するエアスクリーン(除湿再熱空調方式)の採用がポイントになった。ガラス表面温度の変化は測定データから演算して結露防止策を講じました」。寒河江さんはこう謎解きをする。