「子供の頃から,機械は好きでしたね。大好きです」言葉少なに訥々と話す鈴木さんが,はっきりと口にした。

お父さんとお兄さんが,機械整備,重機オペレーターとして当社に勤務していた鈴木さんは「自分も運転の難しい機械を乗りこなしたい」一心で,1969年に入社した。以来,様々な建設機械の運転と整備の経験を積み,1987年,当社が大型の地中連続壁掘削機を導入すると同時にその担当となった。この掘削機は,合図者が必要な建設機械と違い,「自分の意思だけで運転できる。性に合っています」と語る。

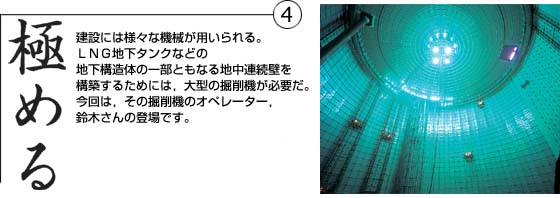

そして,鈴木さんが「バウアー」(独・バウアー社製,正式名称トレンチカッター)と呼ぶ愛機と出会ったのが1991年。今年で11年の付合いになる。その間,東京ガス扇島・LNG地下タンクなど,大型で大深度の地中連続壁工事を愛機と共に支えてきた。愛知県・知多LNG地下タンクでは深度120mの掘削を他工区よりも30%早く完了させた。いくら掘削工期が短縮されても,垂直に掘削できていなければ後工程に影響する。しかし,その垂直精度は120m掘削して,5cm以内だった。

近年,高い施工精度と施工能率を確保するため,掘削機位置計測システムが実用化されているが,地中深く,目に見えない場所を掘削するには,オペレーターの技術による所が大きい。鈴木さんは,「一番必要なことは集中力です」と一言。掘削機の運転は,掘削機の傾きを前後左右4方向の傾斜計の針の振れから読みとりながら行う。普通の人は,その振れが激しくて読めない。それにエンジン音,カッターから伝わる振動,機械オイルの臭いなど五感を研ぎ澄まして掘削していく。運転時の鈴木さんには,所長でも近づけないほどの鬼気迫るものがあるという。

掘削機の運転はかなり神経を消耗する業務だ。しかし,鈴木さんは「今後も連壁をやりたいですね。できれば深度の記録更新に挑戦したいと思っています」と目を輝かす。鈴木さんの記録は,東京湾横断道路・川崎人工島の試験工事での135mだ。国内の最深記録は140m,手の届く所にある。

取材の最後に,過去に失敗などは?と答えにくい質問をしたが,「酒席での失敗はありますが,工事の事故や失敗はないですね」と,はにかみながら話してくれた。「バウアー」と同様,酒もこよなく愛す鈴木さんだ。 |

|

地中連続壁工法は地下タンクなどの構造物を施工する際に,遮水・土留め機能を持つ壁を地中に連続して構築する工法。

地中連続壁掘削機は,その壁を構築するための溝を掘削する機械。 |

|

|

|