| 鹿島紀行 |

|

|

| 第4回 永代橋技研(旧鹿島建設技術研究所) 〜鹿島守之助が蒔いた一粒の種/技術の鹿島は「土質」から 始まった〜 |

|

|

|

|

| 1949年(昭和24年)4月,当社は業界他社に先駆けて技術研究所を設立した。母体となったのは,建設業界の団体である日本土木建築統制組合傘下の建設技術研究所である。戦時下の1945年に軍の要請を受けて創設したものの,統制組合が駐留軍から解散を命じられて存亡の危機にあった。それを鹿島守之助社長(当時)が譲り受けたのだった。 |

|

|

|

|

|

|

鹿島建設技術研究所は,東京都中央区新川2-12,永代橋際にあるRC造5階建ての小さなビルでスタートした。1階は総務部,2階は建築部,3階は土木部,4階が土質実験室,5階は独身寮という構成だった。発足当時のメンバーは建設技研からの移籍組を含めて専属所員23人,現場雇員12人,兼務所員32人という陣容である。所長には守之助社長自らが就いた。 1949年という年はまだ戦後の混乱が収まらず,インフレの進行で生活は厳しかった。その中で,全米水上選手権に出場した古橋,橋爪選手らの活躍,湯川博士の日本人初のノーベル賞受賞という明るいニュースが飛び込んでくる,そんな年だった。 技術研究所の最初の研究テーマには「土質」が与えられた。要は土をいかに科学的に短時間に処理するかである。特にわが国の土質は複雑で,処理の巧拙が工事の死命を制する場合が少なくなかった。この地盤改良術,つまり「土質基礎」の研究が後の山王海アースダム築造や,10年の歳月を経て当社を業界トップに躍進させた臨海工業地帯開発の原動力となったのである。 1951年から技術研究所にも大学新卒が配属された。3人で始まった土質班には52年組の佐川嘉胤(よしたね)さんが加わり,間もなくチーフを命じられた。 土質班はそれほどに若い集団だった。実験室にこもって土いじりが始まる。「米軍基地の土質実験や地盤強度調査など,がむしゃらに土と格闘する毎日でした」と,佐川さんは振り返る。 当時の隅田川は,お世辞にもきれいと呼べる代物ではなかった。夏は窓を開けるとその異臭が吹き込んでくる。冬は石炭炊きのダルマストーブで暖をとった。新川界隈の風景も殺伐荒涼としたものだったが,土質班のメンバーは意気軒昂だった。 ボーリング調査,土質試験,地耐力テスト,基礎工法の提案・・・。地盤に関するデータも土質基礎の文献もほとんどない中で試行錯誤の繰り返しだったが,次々と地盤の改良工法を開発し,実用化していった。佐川さんによると「金は出す,仕事は後からついて来る」といって,会社は研究費を惜しむことはなかったという。 |

|

|

|

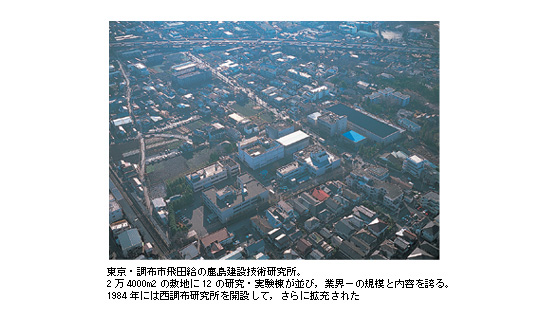

| 技術研究所は56年に東京・調布市に移転し,拡充強化された。近代的設備を持つ土質実験室が先ず作られ,土質班は15人ほどになっていた。 |

|

臨海工業地帯の築造が急展開したのはちょうどこの頃だった。土質の出番がきたのである。日本経済は所得倍増計画に牽引された産業設備投資の時代に入っていた。「臨海」は高度成長時代を立ち上げる活力の象徴でもあった。 それは鉄鋼に始まって石油化学,電力のプラント群から巨大ドックやシーバース建設へと拡大する。臨海地図の急拡大に,土質技術者は繁忙を極めた。現場の中堅技術者に土質工学の知識と技術を浸透させようと土質講習会が開かれ,佐川さんらが講師を務めた。 |

|

|

|

|

佐川さんは1963年に技術研究所を離れ,本店土木設計部に移ったが,「土質」と「石油」との関わりはさらに強まった。石油タンク基礎の調査・設計の仕事が急増する一方で,川崎重工業坂出工場など巨大ドック工事の設計も増えた。75年に石油備蓄法が制定されると,洋上備蓄基地という新しい構造物が生まれた。その代表が10年余の歳月を経て長崎・中通島に完成した巨大プロジェクト「上五島洋上石油備蓄基地」である。佐川さんも調査段階から上五島に携わっている。 石油備蓄法が制定された年に守之助会長(当時)は亡くなったが,終戦直後に蒔いた技術の種は見事に開花した。技術研究所の設立は当社発展の原動力を担うと同時に,鹿島の技術重視の象徴でもあった。それはやがて超高層ビルや原子力発電所など数々の業容に結実する。その全ては近代土質工学の導入と各種の地盤工法の開発から始まったのである。 |

|

|

|

|

|

|

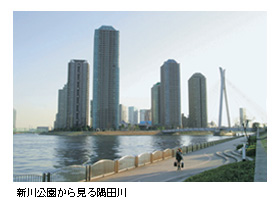

東京・日本橋から永代通りを深川方面に向かう。鍛冶橋通りと合流するとすぐ先が永代橋である。橋の手前右側に11階建てのマンションがある。そのひとつ路地を挟んだ裏手が東京都中央区新川1-29-1。71年10月に新川地区の区画変更が行われ「新川2-12」はこの住居表示に変わっている。研究所が開設されて間もなく隣地に建てられたガソリンスタンドが拡充されて,いまはその一部になっていた。 路地を伝って東へ約80m。隅田川べりに出るとそこは新川公園で,片隅に「新川之跡碑」がある。新川は1660年(万治3年)に豪商河村瑞賢が開鑿(かいさく)した運河だが,永代橋技研がスタートする1年前の1948年に埋立てられた。その在り処を示すために建立されたと,案内板に記述があった。公園の下は整備された遊歩道で,下流には佃島の超高層ビル群が川面を突き破るように立つ。 当時と変わらないのは永代橋と豊海(とよみ)橋ぐらいのものである。 永代橋は橋長185m,幅員22mの両径間吊桁のタイドアーチ橋で,関東大震災後の復興事業として1926年(大正15年)に架けられた。ドイツのライン川に架かるレマーゲン鉄道橋がモデルとされ,骨太の重量感溢れる佇まいを見せる。昨年夏から塗装替え工事が行われ,この3月に終了した。青白色の橋梁が隅田川の川面に映えている。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

永代橋の50mほど上流,隅田川右岸に流れ込む日本橋川に架かるのが,レトロなデザインの豊海橋である。橋長46m,幅員8mのフィレンデール橋で,1927年(昭和2年)に架橋された。北詰には江戸時代「船手番所」があり,1882年(明治15年)には日本銀行が創設された。「日本銀行創業の地」の石碑がある。 隅田川の両岸は花木やテラスで公園化され,遊歩道には大川端散策を楽しむ家族連れやカップルの姿が目立つ。時折水上バスが通り過ぎ,日が沈むと橋は淡いブルーにライトアップされる。ウォーターフロント開発計画の進展で,隅田川リバーサイドの景観は大きく変貌した。 鹿島建設技術研究所が永代橋際でまだ小さな一粒の種だったころ,「土」の研究に明け暮れた土質班のメンバーは,調布時代の仲間とともに,いまも年に1回開く「技研土質OB会」で顔をあわせる。昨年は9月に岐阜・下呂温泉に12人が集結した。 彼らにとって技研での研究開発は,苦労は多かったが,希望に燃えた充実の時間でもあった。そして宴が進むと決まって誰かが「守之助社長のあの決断と理解と支援がなかったら“臨海の鹿島”もなかったかもね」といい出すのである。 佐川さんは土木技術本部副本部長や技師長などを務めて1991年に退社。いまは横浜市金沢区にユキ夫人と住む。 「新川界隈へは,あれからほとんど行ったことはありません」という佐川さん。脳裏には当時の風景がそのままの姿で残っている。そして一枚の古いビルの写真に,熱く燃えた若き日の光景を蘇らせるのである。 |

|

|

|

|

|

|

永代橋技研が入居した5階建てビルを鹿島組が入手したのは「1942年(昭和17年)9月末」と,同年10月発行の『鹿島組月報』に記載がある。「土木部東京営業所が永代橋際に恰好な建物を入手し赤坂から移った」 それ以前は『昭和7年〜11年の火保図』(中央区沿革図集京橋編)によると「堀越」名義になっている。堀越は当時新川沿いに並ぶ酒問屋の一つ。ビル裏手は新川に接していた。 1946年からは土木学会が使用した。『土木学会略史』に「鹿島組から無料借用した」との記述がある。「技研は日本土木学会が49年に大手町へ移転した後に入った」という鹿島婦人会報『流れ』1号の記載でそれが繋がる。 56年に技研が調布に移転した後は,62年まで技研の分室,さらには土木部日本橋土木出張所,建築部営繕課,事務企画室などが入居。日本海上工事本社となった後売却され,85年に取り壊されてガソリンスタンドの敷地になっている。 |

|