| 特集:環境教育のパースペクティヴ |

|

|

環境時代の先鞭をつけたハイブリッドカー。その環境性能はもちろんだが, モーター/エンジンのハイブリッド運行モードが画面表示されることで「アクセルを踏むのを控えよう」といった, 人の意識を変えることに成功している点でも画期的な車である。 環境教育とはこのように,受け身ではなく,誰もが主体的に行動できる仕組みや仕掛けをつくることだといえる。 「環境」という言葉がいわれて久しい。鹿島の行ってきたこれまでの取組みのなかに どのような環境教育を見出すことができるだろうか。そしてどのような展望が見えるのかを探ってみたい。 |

|

|

|

|

環境教育のもつ競争力 「環境」という言葉を聞かない日はない。企業活動における「環境」への取組みも,コンプライアンス(法令遵守)やCSR(企業の社会的責任)などを果たしていくために欠かせない要素となっている。さらに最近では,自らの活動が環境に及ぼす影響への配慮にとどまらず,「環境」を技術開発やサービスのターゲットとし,「商品」として手掛けていく方向にシフトしている。 「環境教育」という言葉も広い意味をもっているが,実はこうしたパラダイムシフトへのキーワードであると考えられる。ただ,「教育」という言葉のイメージは重く,環境との結びつきをあまり想像できないかもしれない。しかし昨年7月,「環境教育推進法」が制定され,10月に部分施行された。環境教育の必要性を認識し,それを社会全体で推進していこうというものだ。 この法律ではまず,環境教育を「環境の保全についての理解を深めるために行われる環境の保全に関する教育および学習」とうたい,教育機関のみで行われてきた環境教育の場を,社会全体に設けていこうとしている。企業に対しては「雇用する者の環境保全に関する知識や技能を向上させるよう努める」ことが求められている。市民・行政を含めて,企業の環境教育も促進していこうとする法律は,世界でも画期的なものであるという。 さらにこの法律の注目される点は,企業が単に社員教育を行うだけでなく,「他の者の行う環境保全活動および環境教育に協力するよう努める」と,社外への積極的な働きかけをうたっている点である。このことは,「環境教育」への姿勢や質が企業活動を評価することにつながり,いまや企業にとって,もはや努力義務ではなく,競争力としてもつべきツールとなってきている兆しを反映しているといえる。 そこで,鹿島の社内外における環境へのさまざまな取組みに,あらためて「環境教育」という視点からその意味と可能性を見出してみたい。 |

|

|

|

|

環境活動に関する企業の社会参加は,相次ぐ特定非営利活動法人(NPO)の発足も伴って進んでいるようだ。鹿島は1995年から全社で使用済みテレカを回収し,「緑の地球防衛基金」の活動に協力してきた。そのほかにもさまざまな環境NGOへの協賛,活動協力を行ってきた。 なかでも,建築家・池田武邦氏が理事長,作家・C.W.ニコル氏が理事を務めるNPO「樹木・環境ネットワーク協会」では,里山や都市近郊での緑の保全活動や,植物・自然環境に関する検定試験の「グリーンセイバー検定制度」を実施し,さらには政策提言も行っている。鹿島は法人としても参画しているが,個人会員となって活動に参加している社員もいる。 また,当社のイントラネットでは,環境保全ボランティアのページを設け,社員に向けた情報発信を行っている。企業市民として社会に根づき,環境教育の実践に結びつく活動は,こんなところにもある。 |

|

|

|

|

|

全社ISO14001と共通のベクトル 資源の循環・有効利用,有害物質の管理,地球温暖化の防止,生態系の保全――これらは,「鹿島環境方針」に掲げられた環境保全活動の重点4課題である。明確に掲げられたこれらの課題を実現するために設置した,数々の社内組織やプロジェクト推進などが認められ,全社単一組織としてのISO14001の審査登録が昨年12月に完了した。今後は,各部門や支店の取組みについても,環境問題について共通のベクトルをもつようなシステムの充実を図っていくという。 たとえば,環境マネジメントに関する理解や対応のため,さまざまなプログラムで社員に対する環境教育が行われている。 |

|

|

社員や協力会社社員の意識向上 ISO14001の実務的要領書として利用されている「現場における環境管理の手引き」は,建設リサイクル法など各種の法施行・改正に伴って改訂を重ね,その内容の充実を図っている。 ゼロエミッション活動など,工事現場での環境保全活動の一層の推進や,社員・グループのボランティア活動といった環境保全活動の促進を目的に,2002年度から環境表彰制度も制定した。毎年,環境月間(6月)に表彰が行われている。受賞者には表彰状と副賞が与えられるが,何よりも現場での環境保全活動にインセンティヴを与え,社員の積極的な行動を促す効果が大きい。 こうした教育は,協力会社の社員へも行われている。たとえば3R(Reduce,Reuse,Recycle)運動やゼロエミッションを推進する現場の作業員への教育では,安全面に加え,環境配慮への意識をもってもらえるよう,工夫を凝らした取組みがなされている。 各現場では,大型トラック・大型ダンプの運転手に対する省燃費運転講習会も開始した。エンジン回転数の適正化,エンジンブレーキの活用といった運転法などを一通り受講することで,燃費の大幅な改善が図られており,参加者も実際のデータによってその効果の大きさを実感できるという。 また,今年2月よりグループ各社の環境担当者による連絡会議もスタートするなど,環境配慮への意識の向上へ向けたプログラムが随所で実施されている。 |

|

|

|

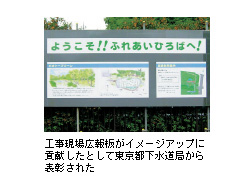

処理場を身近な空間に 「環境教育推進法」ではまた,事業者が自ら所有したり,権利を有する土地または建物を自然体験などの場として自発的に提供することも求められている。たとえば,学校の課外授業のためにリサイクル工場を公開するといった試みなど,さまざまな業種でイベントが開催されている。 今も工事が続いている八王子処理場増設工事では,現場近くの処理場内敷地に,工事関係者や地域住民のコミュニティ施設としてビオトープが整備された。工事現場で出た湧水が利用されたビオトープでは,近隣の多摩川に生息する魚類や水棲生物が放流され,気軽に自然観察をしたり,工事そのものを見学することができる。多い時は月に50〜60人もの人が訪れ,ちょっとした憩いの空間となった。処理場入口に設置されたビオトープ案内看板やイベントなどの試みが評価され,東京都から表彰を受けている。 市民に馴染みの少ない施設であっても,こうした仕掛けが工事への関心や建物の建つ目的,そして環境への関心を促す入り口の役割を果たしている。 |

|

“場”の提供 昨年12月に東京ビックサイトで開催された「エコプロダクツ2003」では,3日間の会期で11万人以上の来場者が詰めかけた。その際に当社のブースで配布されたリーフレット「鹿島建設の環境への取組み」は,Q&A形式の親しみやすい紙面で評判を呼んだ。 「建設業は自然を破壊しているんですか?」「建設業で廃棄物はどのくらい出ますか?」「工事現場周辺の環境にどんな配慮をしていますか?」といったように,市民が建設業に対して抱く疑問とその答えが明瞭に記されている。生活のなかで欠かすことのできない建設活動と,つくる側が意識しなければいけない環境配慮のバランスを考えるきっかけを与えている。 このように,建設現場や展示会のイベントなど,さまざまなシチュエーションで,プラスアルファのアイディアにより,環境教育の“場”を提供している例を見出すことができる。 |

|

|

|

|

|

|

|

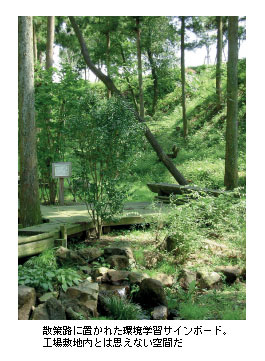

ハードとソフトをつくる 群馬県・赤城山麓を望むサンデンフォレストはサンデン(株)が「森の中の工場」をコンセプトに,環境と産業の共生,自然環境との共生を目指したユニークなプロジェクトである。当社は,計画段階から積極的な提案を行ってきた。 工場用地の造成にあたっては,約64haの敷地の周囲に十分な森林を残し,地形に合わせ曲線的な造成計画を行った。また,調整池をビオトープとしたり,各所にホタル水路などを設けて身近な生き物の生息環境をつくりだした。敷地の周囲には全長約6kmにおよぶ散策路を整備することで,従業員や工場見学者が自然と触れ合うきっかけづくりも演出している。 サンデンフォレストの魅力は,こうしたハードをつくることにとどまらず,それを活用するためのソフトを充実させたことにある。 そのひとつが,敷地内の各所に設置された約10枚の環境学習サインボード(案内板)だ。生育する動植物の名前やその生態がわかりやすく解説されている。ここを歩く小・中学生にいかに好奇心をもって読んでもらえるか,単なる百科事典の丸写しに終始せず,教育と遊びの要素を組み込む工夫がなされている。 創出したビオトープやこれらのサインボードは,特定非営利活動法人「あかぎくらぶ」が継続的に実施している自然体験活動プログラムに活用されている。このプログラムは,楽しみながら自然への好奇心を喚起する目的で,自然散策,自然体験,総合学習など工夫を凝らしたイベントが豊富に用意されており,訪れる児童や学生は年間2,000〜3,000人にのぼる。 こうしたプログラム・サインボード計画は当間高原リゾート,あすたむらんど徳島などでも実施されており,環境学習のインフラづくりが行われている。 これらの取組みは,一見すると,建設業とは縁の薄い仕事だが,鹿島が環境教育の視野を広める意味では,重要な試みといえる。環境とは考え方や思想ではなく,実践が伴ってはじめて実を結び,環境教育にもつながっていくものである。単なる「ハード」のみならず,「ソフト」を併せてつくっていくことで,環境に対する意識を市民と共有することへもつながっていくだろう。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

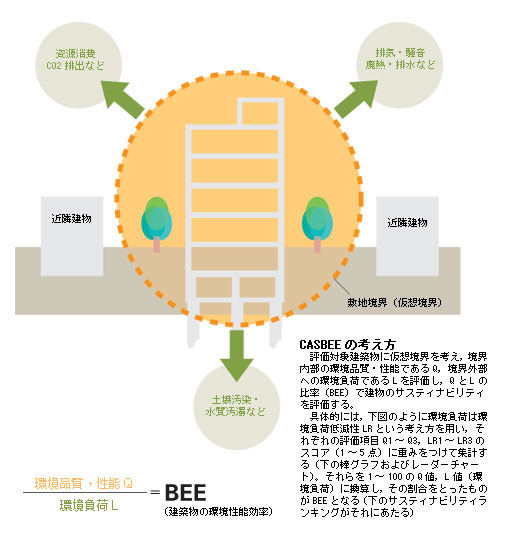

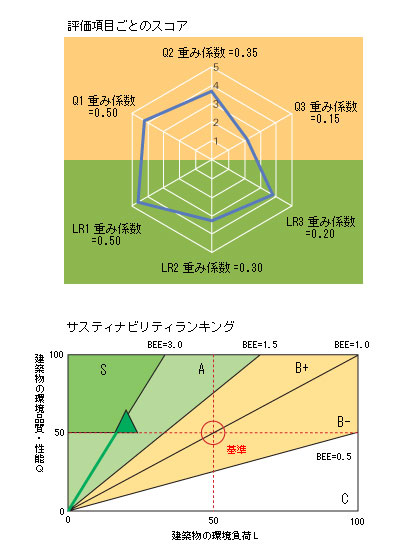

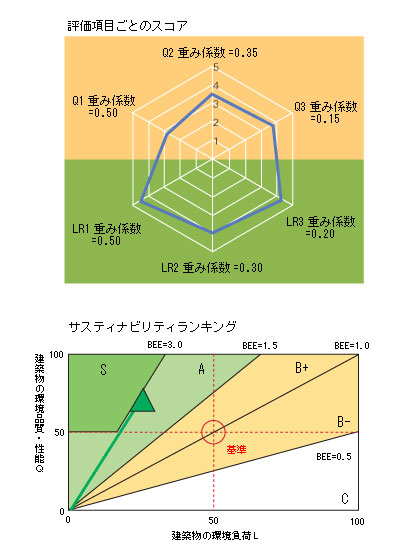

“負荷”と“質”の総合評価 環境教育では,「よい環境」に対する感覚を養い,社会で共有することが大切である。それには目には見えない環境を,「つくる側」と「利用する側」で双方から客観的に評価できるシステムが必要となってくる。 建築物の評価指標として,注目が集まってきているのが,建築物総合環境性能評価システム「CASBEE(Comprehensive Assessment System for Building Environmental Efficiency)」である。国土交通省の支援のもとに産官学連繋によって研究が進められており,建物の環境配慮を,環境負荷削減だけでなく環境品質を含めた総合的な環境性能として評価する指標である。イギリスの「BREEAM」,アメリカの「LEED」など,先駆的な評価手法を参考としながら,気候などの相違を考慮して策定され,アジアを中心とした国際的な評価手法としての確立を目指している。 CASBEEでは,[環境への負荷L]に対する[環境品質・性能Q]が[環境性能効率BEE]と定義され,S(素晴らしい)・A(大変よい)・B+(よい)・B-(やや劣る)・C(劣る)という5段階のサスティナビリティランキングとして示される。特徴的な点は,環境を“負荷”というマイナス面のみからチェックするのではなく,その結果得られる快適性・サービス性といった “質”を合わせて,総合的に評価していく仕組みとなっていることである。 |

|

|

目に見える環境性能へ 今年4月から名古屋市では,延べ2,000m2以上の建築物を新築・増築しようとする建築主に,環境への配慮措置に対してCASBEEに準拠し記載した計画書の提出を義務付けた。 これに先立って東京都では,環境負荷低減の項目を中心にした同様の制度を面積1万m2以上の建物に義務付けており,建築主が提出した建築物環境計画書がインターネットで公表され,環境配慮建築の推進を図っているが,名古屋市におけるCASBEEの導入は政令指定都市でははじめてだ。 法的な届出だけでなく,“よい環境が目に見える”CASBEEは,発注者側にとってもわかりやすい評価システムであり,今後も行政・民間を含めた多方面に導入が広がっていく傾向にある。 |

|

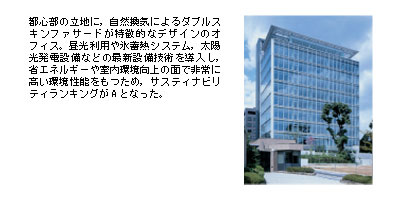

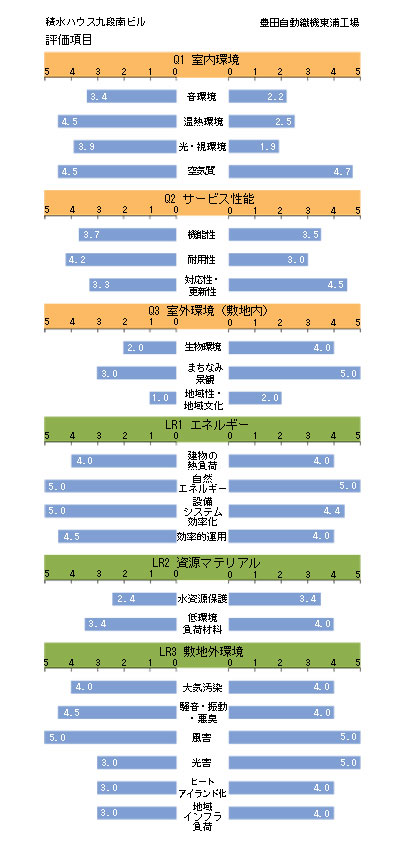

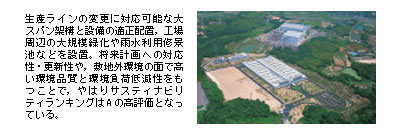

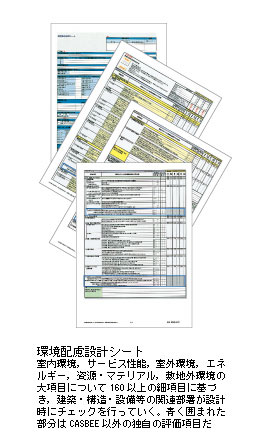

コミュニケーションとしての環境教育 下の図はCASBEEによる評価を行った事例である。「よい環境」とはひとつの指標を向上させればよいというような単純なものではない。建築物の用途・周辺環境などに応じ,多様なアプローチによってつくられることがわかる。その結果がCASBEEのレーダーチャートのかたちにも表れ,視覚的な情報として理解することができる。 また,鹿島では自社で設計する建物に対して,環境配慮設計を推進するために「環境配慮設計シート」を従来から活用してきたが,今年4月からCASBEEに準拠したシートを導入した。CASBEEに加え,施工段階での建設副産物の削減や土壌汚染対策など,鹿島独自の項目も付け加えることで,環境対策の水準のさらなる向上を図っている。 このほかにも同じく4月より,建物緑化を行ったり工場緑地や社有林を保有する事業所を対象に,緑地資源の指標化や,コンサルティングを行うシステム「エコアセット」が開始された。環境配慮に対する姿勢や取組みを,誰もがわかりやすい情報に“翻訳する”試みは,さまざまな分野で広がっている。 できあがった建築物に現れるかたちやサインに加え,環境配慮への意識が,評価や指標などの,目に見える情報として表現される――こうした仕組みは,つくる側と環境意識の高い建築主によって,今後ますます活発になっていくだろう。 そして,つくる側の視点に立てば,つくり出すハードやソフトとともに,評価指標などの情報が一方通行にならないよう,相手に伝えていく必要がある。そうした情報開示によって,相互理解していく――その総体が「環境教育」とはいえないだろうか。“教育”は“共育”や“協育”と読み替えてもいい。環境教育とは広く社会に向けられたコミュニケーションツールともなっていくだろう。 |

|

積水ハウス九段南ビルのケース |

|

|

|

|

豊田自動織機東浦工場のケース |

|

|

|