| ザ・サイト |

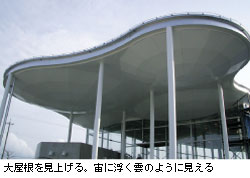

珠洲市多目的ホール建設工事 能登半島の最北端に位置する石川県珠洲(すず)市飯田町で当社が建設を進めていた 「珠洲市多目的ホール」が,3月末に竣工した。建築のモチーフは“軽やかに漂う雲々”――。 空中に浮かぶ白い雲の集まりにみたてた大屋根は,鉄とコンクリートで表現されている。 |

|

|

|

|

|

|

工事概要 珠洲市多目的ホール建設工事 場所:石川県珠洲市 発注者:珠洲市 設計:長谷川逸子・建築計画工房 規模:S造一部RC造 2F,PH1F 延べ 3,511m2 工期:2005年2月〜2006年3月 (北陸支店施工) |

|

|

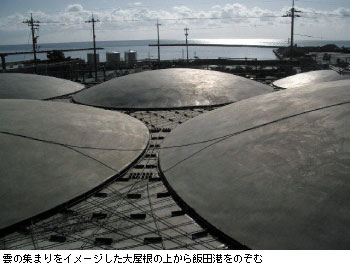

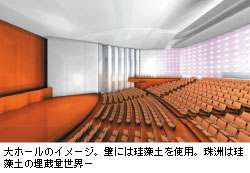

| 市民参加型の施設づくり 「珠洲市多目的ホール」は,珠洲市が市制施行50周年記念事業として,中心市街地の活性化と地域文化の高揚を目指し,経済産業省の支援のもと計画された。設計は日本を代表する建築家・長谷川逸子氏。長谷川氏は15回にわたり市民とワークショップを重ね,施設内容,建築のコンセプトを創り上げていった。 その過程で膨らんだのが,音の文化と教育を主なテーマとした施設構想だった。珠洲は恵まれた自然環境と多彩な伝統文化を持つ。中でも須須神社に残る,源義経が奉納したとされる「蝉折れの笛」は有名だ。市内の中学・高校の吹奏楽は,常に全国でトップレベルを誇っている。こうした市民の音楽への素養と関心の高さをふまえ,市民活動の発表と世界のパフォーマンスを鑑賞するための構想が纏まった。多目的ホールをメインに,屋外ホールや音のミュージアム,ものづくりワークショップ室,カフェ・・・。様々なアクティビティを提供する施設づくりである。 設計に当たって長谷川氏は,空に浮かぶ雲の集まりをイメージした大屋根を描いた。538席の大ホールをコアに,9つのアイランド(建物)を漂う白い雲の群――。珠洲の海と緑にマッチしたシンボリックな大屋根が特徴的だ。 |

| |

|

| |

|

|

|

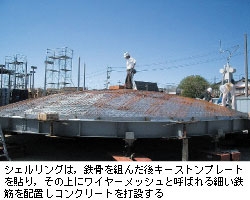

| UFOが宙を舞う 2月下旬,現場を訪ねた時は,3月竣工を前に内装工事,屋根の仕上げ工事が急ピッチで行われていた。 屋根の上に立つと,延べ2,000m2の大屋根に,半球型の大小様々なコンクリートの山々が連なり,ここから飯田港と珠洲の街並みが一望できる。雲の上から下界を眺めるといった趣きである。 現場を統括する仲山博所長にうかがった。 「9つの建物をアイランドと称していますが,各々のアイランドを有機的に結びつける役割を雲に見立てたシェル屋根が果たします。外壁にガラスを多用することで内部と外部に連続性を持たせるデザインとなっています。今回の工事では,やはり屋根部分の施工に苦労しました。雲をかたちづくる半球型のシェルリング(鉄骨をシェル状に組み,上部にプレートを取り付けたもの)を精度よく組み上げること,ひび割れのないコンクリートを打設すること,それが一番の課題でした」。 大屋根の施工は,大小6種類,24個のシェルリングを地上で組み立て,1つずつクレーンで鉄骨柱に取り付け,各々のリングと一体化させる。直径約6〜12m,重量約5〜11tの巨大リングが宙を舞う姿は,UFOが飛来したようなダイナミックなシーンだったという。 巨大リングをスレンダーな鉄骨柱に設置する作業は至難の技。最終的に各々のシェルリングが一体化すれば屋根は構造体として成り立つが,それまでの過程では非常にアンバランスだからだ。傘を開いて立てる,そんなイメージ。リングの中央部に仮設の支柱を設置し,荷重を預けることで,安全で効率的な作業を実現できた。 リング同士の接合も難しかった。リング双方の接点が正確に合わないと接合できない。シェルリングの組立て精度が要求された。この課題をクリアするために,リングを地組みする際,リングの径に応じてスライドする架台を使用した。この上でリングを組むことで,均一なリングの径を決定でき,品質性の確保が可能になった。 |

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

| コンクリート打設――素朴な道具が大活躍 コンクリートの打設はリング設置後行われた。今回,コンクリート厚が75mmという非常に薄いものが要求された。コンクリートのひび割れの要因となる乾燥収縮を防止するため,膨張剤の使用や乾燥収縮の少ない骨材の選定が課題になったが,当社技術研究所の協力を得て簡易乾燥収縮試験を実施,高品質のコンクリート配合が調整できた。 施工面では,コンクリートの被りを均一にし,コンクリートの表面をなめらかな曲線に仕上げるため,専用の木製治具を製作した。シェル頂部よりコンクリートを打設した後,シェルリングの中心部にこの治具を設置して,コンパスのように回転させながらコンクリートをならしていく。このシンプルな道具の活躍で,美しい半球型の屋根に仕上げることができた。 当初は,昨年末までにコンクリート打設と屋根の防水工事を完了する予定だったが,例年より早い降雪で,防水作業を行えないまま積雪。今年に入っても豪雪が続き,コンクリートの仕上がり精度が懸念されたが,ひび割れ,漏水もなく,高品質の仕上がりとなった。 |

|

|

|

|

|

|

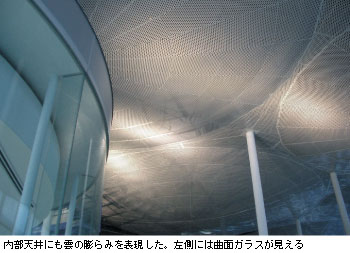

| ものづくりのよろこび 仲山所長に案内されて,完成間近の建物内部を見学した。シェルリングの見上げは優雅で堅固。構造の美しさが実感できる。外観だけでなく内部からも雲に見えるように,膨らみをつけた金属製の天井が施工中だった。高所作業車5台がフル回転し,急ピッチの作業をうかがわせた。 施設の正面に位置する3つのアイランドは,滑らかな曲線を描くガラス張りの外壁が印象的だ。遮るものがないため,内部と外部が融合して外から見ると雲が浮いているように見える。 「当初,この3つのアイランドは予算の関係で,多角のアルミサッシュで構成されていました。しかし,曲面ガラスですっきり仕上げたいという設計者の意図を具現化するために,曲率の数を減らすことで,一面ガラス張りの外壁が実現できました」。設計者のイメージを理解し,大切にしようとする仲山所長の熱意が感じられる。 仲山所長は以前にも長谷川逸子氏設計の「新潟市民芸術文化会館・りゅーとぴあ」の施工を担当している。これまでの実績から生まれた信頼関係が,より上質な施設づくりに貢献しているのかもしれない。  「建物には利用する楽しみがありますが,建設途上であればこそ見えてくる楽しみもある」という仲山所長。市民にも建設過程を見てもらいたいとの願いから,現場の仮囲いにはメッシュシートを使用し,開かれた現場を目指した。 建築的に高度な技術を要する,未経験の構造物をかたちにする――。その難題を解決するための努力を楽しむこと,それが“ものづくり”の醍醐味なのだろう。 設計者・施工者そして市民のこだわりが存分に込められた珠洲市多目的ホール。7月15日,市制施行記念日にグランドオープンを迎える。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

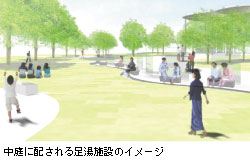

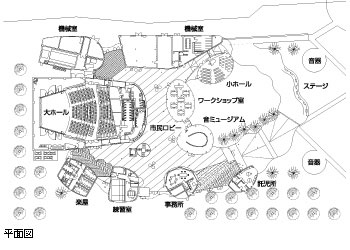

| 珠洲市多目的ホール 珠洲市多目的ホールには,音楽やオペラなどの鑑賞ができる大ホール(538席),小規模の演奏会に使用される小ホール(100席),中庭を利用した屋外ホールが整備された。また,竹笛づくりなど伝統文化に触れるワークショップ室や,世界各地の竹笛の展示などを行う音ミュージアムなどが併設されている。 そのほか市民の提案により,敷地内から出た温泉を利用した足湯や,地元で産出される珪藻土(けいそいど)を大ホールの壁に使用するなど,ユニークな工夫が施されている。 市民の憩いの場として,新たな観光スポットとして熱い期待が寄せられている。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|