| ザ・サイト |

|

| |

| 南の島の現場奮闘記 徳之島ダム第二期建設工事 鹿児島本土から南西に約450km。奄美大島と沖縄本島の間に位置する徳之島は,周囲84km,面積248km2の楕円形の島である。いまこの島で,主産業のサトウキビを干ばつから守るためのダム建設が進められている。ハブ,台風,猛暑,そして離島での厳しい生活条件を克服してがんばる南の島の現場を取材した。 |

| |

|

|

|

| |

|

| |

| 工事概要 徳之島用水(一期)農業水利事業 徳之島ダム第二期建設工事 場所:鹿児島県大島郡天城町/発注者:農林水産省九州農政局/設計:日技クラウン/堤高56.3m 堤頂長265.5m 堤体積689,300m3 総貯水容量8,120,000m3 有効貯水量7,300,000m3 工期:一期;2004年12月〜2008年1月/二期;2007年11月〜2010年12月(九州支店JV施工) |

| |

| 亜熱帯海洋性気候の島 徳之島は,徳之島町・天城町・伊仙町の3町からなり,人口は約2万8,000人。亜熱帯海洋性気候帯に属し,年間平均気温は21℃以上。年間降水量は約2,200mmに達する。降水量のほとんどは雨期(2・3月)・梅雨期(5・6月)と台風時に集中し,7〜10月は干ばつの被害を受けやすい。 島北西部の天城町を流れる秋利神川に築造する「徳之島ダム」(当社JV)は,灌漑用水の確保を目的に,農林水産省九州農政局が計画する事業である。 |

| |

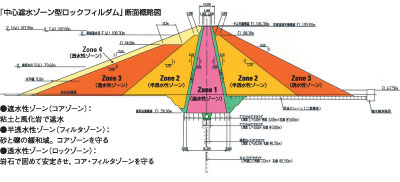

環境にやさしいダムづくり 環境にやさしいダムづくり徳之島までは,鹿児島空港から飛行機で約1時間。この間の運航は1日2往復しかない。雨期や台風時期には度々欠航する。現場を訪ねた2月下旬は雨期の最中だった。「午後の便だと飛ばない場合がありますよ」という現場からのアドバイスで,午前の便で徳之島入りした。 空港から現場まで車で約20分。一面に広がるサトウキビ畑は収穫の最盛期を迎えていた。途中,ダム建設の現場が一望できる展望台に寄る。 「徳之島は特別天然記念物のアマミノクロウサギをはじめ,希少動物の生息地。計画地の森林は段階的,計画的に伐採・移植して,動物の棲家が失われないよう細心の配慮をしています」と,津島拓人事務課長が教えてくれた。 緩やかな傾斜のV字の谷間に,ダムサイトが広がっている。徳之島ダムの規模は堤高56.3m,堤頂長265.5m,堤体積68万9,300m3。有効貯水容量は730万m3で,東京ドーム6杯分に相当する。形式は土と岩石でつくる「中心遮水ゾーン型ロックフィルダム」。コアゾーンに粘土を主体とした〈水を透しにくい材料〉,その外側に砂・礫を主体とした〈やや水を透しにくい材料〉,次に岩石を主体とした〈重く安定性のある材料〉で堤体を造る。ダム材は掘削土をはじめ原石山からなど,ほとんどを現地で調達する。 |

| |

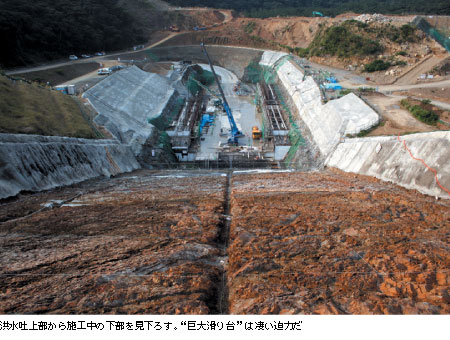

巨大な洪水吐とコア材のブレンド術 巨大な洪水吐とコア材のブレンド術2004年12月に着工した徳之島ダムは,基礎掘削・基礎処理工事が最終段階を迎え,監査廊(堤体地下に設けられる点検通路)の掘削,洪水吐下部の躯体工事が進行中だった。一方で,11月から始まる盛立のための材料準備も進められている。 泊茂樹副所長と一緒に,徳之島ダムの特徴のひとつである巨大洪水吐を見る。洪水吐はダムの満水時に余分な水を下流に流す設備である。幅24m,高さ17.5m,長さ400m。最大放水量は1,150t/秒になるという。約6万m3のコンクリート量は,小規模なコンクリートダムに匹敵する。台風の多いこの島では,一挙に大量の水を放流できる能力が必要なのだ。上部から傾斜21度の斜面を見下ろすと,巨大な滑り台といった印象だ。 ストックヤードでは,堤体のコア部分を盛り立てる材料が作られていた。このダムの建設では,堤体のコア材の品質確保が課題となった。コア材は粒子の細かい粘土と風化岩を1対2の割合でブレンドして作る。通常はサンドイッチ状に盛り立て,ブルドーザーで切り崩して使用するが,細かい粘土が団子状になってしまい,うまく混ざらないことが判明した。 「一期工事を担当した黒木義雄前所長の時代に,小丸川発電所上部ダムを担当した九州支店関係者が助け舟を出してくれました。スタビライザ(地盤改良工事で使う重機)で混ぜ合わせれば上手くいくと。このアドバイスがなければ,いまも悩んでいたかもしれませんね」と児玉敏則所長が説明してくれた。 |

| |

|

| |

|

| クリックすると大きくなります |

| |

|

|

| |

| |

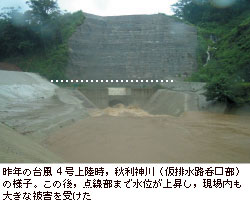

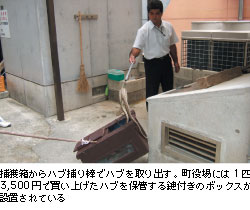

離島ならではの安全対策 離島ならではの安全対策徳之島ならではの安全対策も必要だ。その筆頭がハブ対策。島では人口の3倍を超える10万匹のハブが生息すると言われる。咬まれると2時間以内に血清を打たないと生命に危険を及ぼす。 現場事務所・宿舎は,黒木前所長が考案した「ハブ避け万能板」で完全防護されていた。仮囲いが地中に埋め込まれたというイメージだ。現地を訪れたハブの専門家からも「これなら大丈夫」とのお墨付きをもらったという。現場事務所や車にはハブ捕り棒や毒吸出器も常備されていた。これまで現場では25匹のハブが捕獲されている。 奄美群島は台風の通り道に当たるため,台風対策も重要だ。プレハブの仮設事務所・宿舎は平屋建て。窓ガラスが割れないよう雨戸が取付け可能となっている。昨年7月の台風4号では3日間停電が続いた。航空・船舶はストップし,食料供給もままならない。現場では自家発電の設備を持つが,その電力は工事現場が最優先。事務所・宿舎に回すことができず,蒸し風呂のような湿気と暑さの中を,カップラーメンで凌いだそうだ。島ならではの苦労話である。 |

| |

|

|

| |

| 心身の健康の大切さ 児玉所長は2期工事がスタートした昨年11月に着任した。当社社員は兼務を含め6名。「地域との友好関係を大切にしたい。同時に,社員らと一緒に自分らしい関わり方を見つけていきたい」という。そして「離島での生活は楽ではありません。仕事への取組み,人間関係,ストレス解消法などを,自ら見つけられないと辛い。でもみんなはキャラクターを尊重し合い,役割分担を上手にやってくれています」と社員の健闘を称えた。もちろん,黒木前所長時代から参加した島のトライアスロン大会や町内運動会,ボランティア活動,見学会の開催などは積極的に継続するつもりだ。 社員宿舎は,一人4畳程度の畳の部屋だった。厳しい環境を克服しながら,自ら楽しみを見つけ,チームワークとモチベーションの向上を図る――。現場の皆さんの“強さ”を改めて感じると同時に,土木工事の最前線で奮闘する人たちの努力と汗が,鹿島の土台を支えているのだと再確認した取材だった。 徳之島ダムは,11月からの堤体盛立工事で,最盛期を迎える。盛立完了は2010年10月の予定である。 |

| |

現場では島のイベントへの参加やボランティアを通じ,地域との交流を図っている。 徳之島の様々なシーン |

|

|

| |

|

|

|

| |

| つくっているのは私たち | ||||||||

|

|

|

||||||

|

|

|

||||||

| |

| |

| |