| 極める |

|

|

「波の達人」 技術研究所 土木技術研究部 池谷 毅さん |

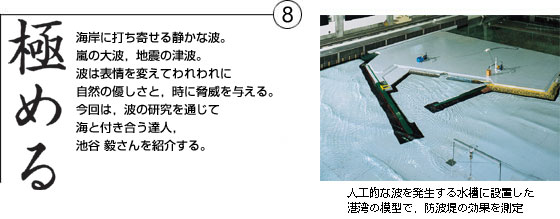

池谷さんと波の研究との初めての出会いは,大学4年生の専攻で水理学を選択したことに遡る。構造,材料など,数ある土木工学の分野の中から,なぜ水理学を選んだのか。「海の波や川の流れなど,水に関わる現象は理論的な数式できれいに説明することができます。大きな自然の力を,あえて数式で説明しようとする水理学の姿勢・風土が自分の肌に合ったのです」と当時を振り返る。 池谷さんと波の研究との初めての出会いは,大学4年生の専攻で水理学を選択したことに遡る。構造,材料など,数ある土木工学の分野の中から,なぜ水理学を選んだのか。「海の波や川の流れなど,水に関わる現象は理論的な数式できれいに説明することができます。大きな自然の力を,あえて数式で説明しようとする水理学の姿勢・風土が自分の肌に合ったのです」と当時を振り返る。1986年の入社後は技術研究所に配属となり,初めての業務が印象的であったと言う。海に浮かべた巨大な函体の中に石油を備蓄する洋上石油備蓄基地。現場も海上の浮きドック(FD)で,そのドック自体が海上でどのように揺れるかを計測する業務である。現場に赴き,揺れを測定するための機器(加速度計)をFDに設置して帰京しようとした時,折しも台風がやって来た。帰京を断念。突風に見舞われる大揺れのFDの上で一晩を過ごすのは壮絶ではあったが,自然の脅威を身をもって感じる貴重な経験であったという。しかし,肝心の計測がうまくいかなかった。失敗の中にこそ,次の成功に繋がる種がある。池谷さんのモットーだ。研究所に戻り,人工的な波を発生する水槽に模型を浮かべて揺れを測定する実験で徹底的に失敗の原因を追求した。「浮体は波で揺れるものとばかり思っていたのです。ところが,風でも揺れる。激しく速い波の揺れは,加速度計で計測できた。しかし,風による周期の長いゆったりとした揺れは,その速度が遅すぎて検出できなかったのです」。ゆっくりした揺れでも視覚的には捉えられるはず。測量の要領を応用し,ビデオカメラで陸上から函体の揺れを計測する非接触式の画期的なシステムは,こうして誕生した。 |

||

その後,潮流速が最大10km/hにも達する条件下に,直径80m,高さ65mの巨大な円筒ケーソンを海底に設置する明石海峡大橋下部工の検討を担当し,困難な課題を次々と解決して工事の成功に寄与した池谷さん。1990年からの2年間をオランダ・デルフト水理研究所で過ごす。水理に関する最新の理論を学ぶことが目的であったが,予定していた研究以外にも大きな収穫を得た。それは,環境負荷に対するヨーロッパの考え方を学んだことである。例えば,防災の目的で湾内への海水の進入を防止する防潮堤。潮位が高い時のみゲートを閉める開閉式タイプにすれば,湾内の海洋生物への影響は最小限で済む。閉めきりタイプよりもコストはかさむが,海で行う人工的な行為に伴う環境負荷を定量的に評価し,安全性や経済性と同等に扱うヨーロッパでは,総合的な判断からこの方式を採用した例がある。 その後,潮流速が最大10km/hにも達する条件下に,直径80m,高さ65mの巨大な円筒ケーソンを海底に設置する明石海峡大橋下部工の検討を担当し,困難な課題を次々と解決して工事の成功に寄与した池谷さん。1990年からの2年間をオランダ・デルフト水理研究所で過ごす。水理に関する最新の理論を学ぶことが目的であったが,予定していた研究以外にも大きな収穫を得た。それは,環境負荷に対するヨーロッパの考え方を学んだことである。例えば,防災の目的で湾内への海水の進入を防止する防潮堤。潮位が高い時のみゲートを閉める開閉式タイプにすれば,湾内の海洋生物への影響は最小限で済む。閉めきりタイプよりもコストはかさむが,海で行う人工的な行為に伴う環境負荷を定量的に評価し,安全性や経済性と同等に扱うヨーロッパでは,総合的な判断からこの方式を採用した例がある。帰国後,環境技術研究部に所属し,海洋生物を専門とする研究者とともに,広く水域環境に関する業務に携わった。「魚の生態など,数式や理論で説明しきれない世界があることも学びました。やってみると確かに面白い。でも,やはりいつかはこの世界も数式や理論で説明してみたいですね」と夢を語る。現在は,土木技術研究部に所属し,理論と実験を駆使して津波に強い建物を実現するための研究に没頭する池谷さん。むろん,環境への影響も重要な検討要因だ。理論肌の達人は,みずからの幅を広げさらに雄大な自然との対話を今日も続けている。 |

||