| テクノ・ライブラリ |

|

下水道のエンジニアリング 古くから人々の生活に密着してきた下水道。 その目的は,汚水や雨水を速やかに排除し,快適で衛生的な環境を提供することにある。 近年では,都市化の進展や資源の有効利用などの気運の高まりから,下水道のニーズも多様化してきた。 今月のテクノ・ライブラリでは,当社のこれまでの実績と,今後の下水道事業に貢献する様々な技術を紹介したい。 |

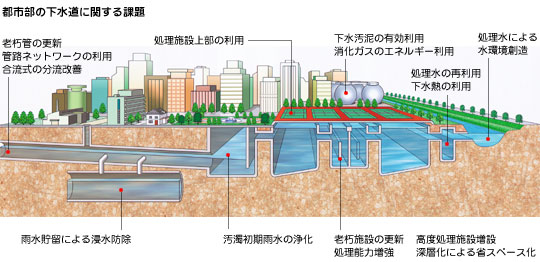

| 下水道の多様化したニーズ 家庭や工場,事業所から排出される汚水などを処理する下水道。汚水と雨水を区別して排除する分流式と,一緒に排除する合流式の二つの方式がある。東京都などの大都市では,合流式下水道が主流となっている。近年の急激な都市化の進展は,雨水浸透域を減少させ,局地的な集中豪雨は洪水の原因にもなっていた。 この解決策の一つとして,1997年に東京都杉並区の環状七号線に沿った地下部に,約24万m3の雨水を蓄える神田川地下調節池が完成した。当社は,内径12.5mのシールドトンネルを2km掘削するなど,当時の最高水準の土木施工技術を駆使して工事を行った。このように今日,都市部においては,浸水対策として調節池などの整備が積極的に推進されており,当社はこれらの建設の多くに携わっている。 戦後,約半世紀をかけて全国に普及してきた下水道。国土交通省の平成8年度を初年度とする第8次下水道整備七カ年計画では,「快適な暮らしの確保」「資源の有効利用」「雨に強い街づくり」「清らかな水環境づくり」などの方針が掲げられている。国民の貴重な財産として後世に受け継ぐ下水道の役割は,時代とともに多様化している。 |

|

|

||

|

|

||

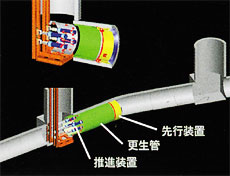

| 施設の老朽化が進む都市下水道 初期に建設された下水道は,完成してから数十年が経過したものもあり,施設の老朽化が深刻な問題となっている。たとえば,微生物の働きにより,下水から発生する硫化水素が硫酸を生成させ,コンクリート構造物の腐食を進めているケースも見受けられる。また,地下水が管渠内に入り込み,できた空洞が道路陥没事故を発生させる場合もある。 当社は,電磁波を使って管渠周辺の空洞を検知するロボット(東京都との共同研究)や,硫化水素によるコンクリート腐食を予測するシステム(日本下水道事業団との共同研究),防食性能に優れた樹脂パネルで処理施設の内壁を構築するボーショクバン工法,中・大口径の下水道管渠を供用したまま更生するBUCS(バックアップコンクリートセグメント)工法などのリニューアル技術の開発を積極的に進めている。 最近では,社会資本の長寿命化を図るために,ライフサイクルエンジニアリング(LCE)の思想が浸透してきている。これを受け,下水道施設の計画・設計,建設,維持・管理,解体撤去といった各段階における適切な技術を提供し,特に既存の施設において,施設の診断や対策の立案,耐震補強,リニューアルなどのメンテナンス分野での総合エンジニアリングを積極的に推進している。 |

|

|

||

|

|

||

|

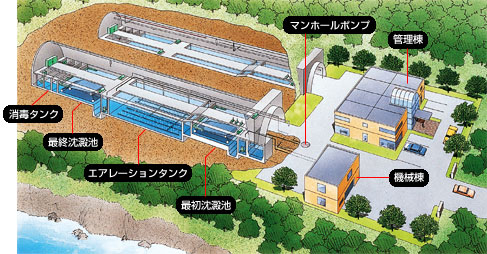

| 整備の遅れている地方下水道 都市部に比べ地方都市や農漁村では,下水道の整備が遅れている。100万人以上の大都市での汚水処理施設整備率が99%であるのに対し,5万人以下の地方都市では50%以下にとどまっている。 地方で整備が遅れている原因の一つとして,山間部や海岸部などでは処理場用地の確保が困難という事情が挙げられる。当社は,山岳部のトンネル内に下水処理場を建設する「クリーンカプセル処理場」を日本下水道事業団などと共同で開発した。これにより,通常の処理場と総建設コストに大差なく,周辺の環境への影響も少ない理想的な処理場が実現した。 また,農漁村地域における農漁業集落排水処理施設など,中小規模処理場の普及にも積極的に取り組み,様々な水処理に関する技術を提案している。これらの施設の建設では,土木建築工事だけでなく,各種機器や装置など要素技術の開発から取り組んできたプラント技術力を活かし,機械・電気設備工事も含めてトータルに品質保証を行っている。現在までの実績は140件余にのぼり,業界随一の件数を誇っている。 |

|

|

|

|

|

||

|

|

||

| 下水汚泥への対応 今日,下水を処理する過程で発生する汚泥の廃棄が大きな環境問題となっている。全国的な下水道整備の進展に伴い,下水汚泥発生量は毎年増加し,1999年には400万tにも達した。この対策として,汚泥の減量化や有効利用技術が注目を集めている。 当社では早くから下水汚泥の問題に着目し,その処理過程で生じるエネルギーや,汚泥自体を資源として有効活用する研究開発に取り組んできた。汚泥の消化施設である卵形消化槽の開発では,設計・施工面において耐震設計やPC技術を用いた構造体を研究し,内部攪拌効率を検討するなど,システム面からも総合的に研究を行ってきた。現在,施工実績は42基で50%弱の国内シェアを誇っている。 また,下水汚泥を建設資材として再利用した「エコ・チャート」は下水汚泥を溶融,結晶化することによって生成される材料を原料としたタイルで,建物やトンネル側壁の材料として実績を伸ばしている。 国民が等しく生活の快適さを実感するために必要な下水道。その普及と発展に向けて,様々な取組みがされている。当社は下水道に関するあらゆるニーズに対し,今までに培われてきた技術と今後の研究開発を通じて,適切な提案を行っていく。 |

|

|

||

|

|

||