| ザ・フォアフロント |

|

都市型水害に対応した流出解析システム 増加傾向にある「都市型水害」。その多くは局地的集中豪雨によって水路や 下水道が溢れて起こる内水氾濫だ。対策のカギは河川と下水道の一体的なマネジメントにある。 安全で安心な都市づくり――その願いを込めて当社が開発したのが 「GISを導入した流出解析システム」である。 |

|

|

|

|

|

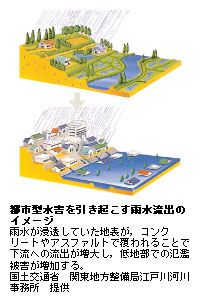

頻発する都市型水害 わが国の都市部は,沖積平野(想定氾濫区域)に発展した地域が多い。したがって堤防決壊や越水による外水氾濫対策,つまり大河川の堤防などが都市防衛の生命線だった。ところが近年の水害は8〜9割が内水氾濫で占められる。河川からかなり離れた市街地でも水害の影響を受けるようになったのである。 その背景には,従来の下水道の排水能力をはるかに超えてしまう局地的集中豪雨の増加がある。また近年の地下空間の利用拡大は,浸水による人的・経済的損失の規模を格段に大きくしている。交通やライフラインなどの都市機能の麻痺や地下空間への浸水被害などをひき起こしているのだ。 |

|

|

|

行き場を失った雨水 通常,下水道に流入した雨水は処理場へ運ばれるが,一部は河川へ放流される。しかし豪雨時には河川の水量も急増するため,行き場を失った大量の雨水が市街地に滞留する結果となる。アスファルト舗装などで雨水が地中に浸透せずに,標高の低い場所に一気に集中することも浸水の被害を大きくしている。 都市部の河川・下水道の拡幅・拡大は,そう容易ではない。既存の河川・下水道の連携を図りながら都市全体で水害を減じていくことが求められている。これをうけて,今年6月成立したのが「特定都市河川浸水被害対策法」である。これまで個別に管理していた河川と下水道を一体的に捉えて,総合的な都市型水害対策を講じようというものだ。 |

|

|

|

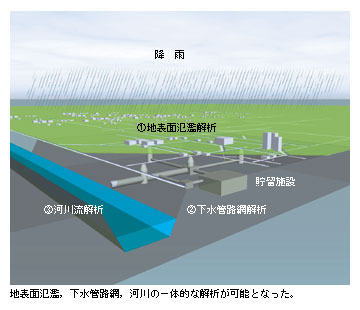

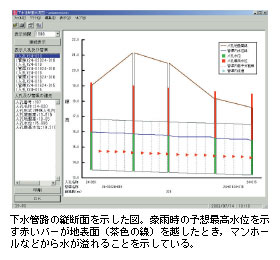

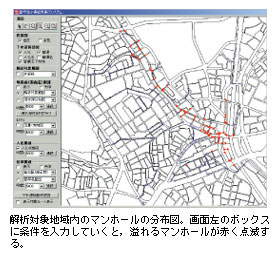

河川と下水道のトータルな解析 こうしたなかで都市型水害に適した流出解析システムが開発された。当社が京都大学防災研究所の井上和也教授の研究指導をうけて,中部大学工学部の松尾直規教授,武田誠講師と共同研究を行った成果である。 GIS(地理情報システム)を導入したこのシステムは,河川・下水道に加えて,地表面に流出した水の流れも同時に解析できる。それにより,突発的豪雨が引き起こす都市型水害を事前にシミュレーションでき,様々な治水対策や施設整備効果の確認もできる。 水の流れを高い精度で解析するには,多くのデータが必要となる。標高データや下水管の情報などが集められ,入力される。解析対象となる区域は10m間隔の格子状に区切られるため,地域ごとの細かな評価が可能だ。 日本の都市は,起伏の多い地形の上に成り立っていることが多く,思いもよらなかった場所に浸水が集中することもある。微地形も考慮に入れた流出解析システムによって,より正確で効果の高い水害対策の策定が可能となるのである。 |

|

|

|

|

|

|

|

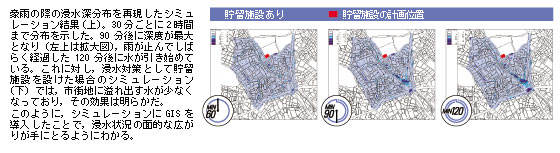

水害対策のコミュニケーションツール 雨水流出の解析結果は,河川・下水道・地表面の水の流れを,地形や土地の利用状況に重ねて表示できる。地表面の浸水の深さや流量・流速が時刻歴に沿ってアニメーション表示されるため,対象地域の水の流れをひと目で把握できる。 こうした機能は,治水対策を進めるうえで,自治体,河川・下水道管理者間での連携を支援するだけでなく,地域住民への事前の説明も容易となる。三者が一体となって水害対策に取り組むためのコミュニケーションツールともいえよう。 |

|

|

| 水のマネジメントシステム 当社はこれまで,安定した社会基盤づくりを目指し,地震,火災,水害などの災害対策に取り組んできた。今回開発された流出解析システムは,当社と大学がもつ,それぞれの得意な技術を組み合わせることで,より高度で実用的なシステムへと発展させたものである。 雨水の流出を一体的に解析するシステムは,効果的な水のマネジメントシステムとして,都市に暮らす人々により大きな安全と安心をもたらすことだろう。 |

|

|

|

|

|

|

|