| 特集:愛・地球博 建設進行中 |

|

| under construction 「自然の叡智(えいち)」をテーマとし,新しい文化・文明の創造を目指す愛・地球博(愛知万博)。 来年3月に開催される21世紀最初の国際博覧会は,現在,会場建設の工事が最盛期を迎えた。 今月の特集は,壮大なスケールで展開する最新の現場ルポと,本博覧会に託される新たな技術や夢を, 愛・地球博のプレ・ガイドとしてお届けする。 |

|

|

|

|

|

|

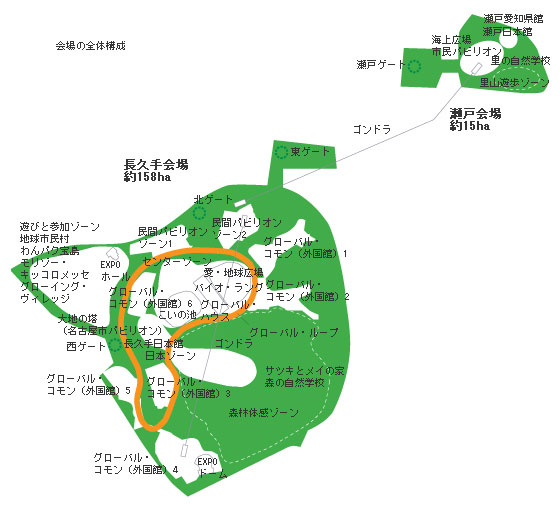

“開発”型から“地球市民の体験”へ 1970年の大阪万博以来35年ぶり2回目となる日本国際博覧会,愛・地球博の基本コンセプトは「地球大交流」である。世界と日本を結ぶ場の創造を目的とし,限られた空間と時間の中でいわば“地球市民”としての一体感を共有することの大切さを伝えようとしている。かつての万博が国威発揚の場として,“開発”に重点を置いていたのとは性格が異なっている。 地球規模の万博を意識した時に,欠かせない視点はやはり環境問題であろう。そこで,愛・地球博では“自然との共生”を謳い,先端技術と古来の知恵を活かした様々な試みが繰り広げられようとしている。 その舞台となるのが,名古屋市の東部に位置する長久手(ながくて)会場(約158ha)と瀬戸会場(約15ha)である。いま,その会場整備が最盛期を迎えており,広い現場は熱気に包まれている。 愛・地球博の開催期間は,2005年3月25日〜9月25日までの185日間。これまでに120を超える国と国際機関の参加が決定している。会期中は約1,  500万人の入場者が見込まれており,今年4月に発表された第1期前売り入場券販売の確定枚数は約718万枚。その注目度の高さが分かる。 500万人の入場者が見込まれており,今年4月に発表された第1期前売り入場券販売の確定枚数は約718万枚。その注目度の高さが分かる。会場へのアクセスとして,名古屋までは中部国際空港の開港が来年2月に予定されている。また,名古屋市東部の地下鉄東山線藤ヶ丘駅から会場までは,世界初の超伝導磁気浮上式リニアモーターカー(リニモ)が導入されるほか,各方面からシャトルバスが出されるなど,公共交通機関を中心に環境負荷の小さい輸送体系が構築される。 入場券には0.4mm角の超小型ICチップ「 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

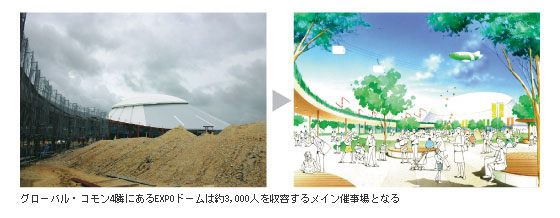

「地球大交流」する会場構成 2つの会場のうちメインとなる長久手会場では,全長2.6kmの「グローバル・ループ」という空中回廊を中心に,会場が構成されている。このループに沿って,参加各国・国際機関の出展施設からなる「グローバル・コモン(外国館)」,民間パビリオン,日本政府館などがある日本ゾーンなどを巡ることができる。 愛・地球博では,従来のように展示施設が分散して配置されるのではなく,ヨーロッパやアフリカなどの大陸ごとにエリアが分かれ,各国や国際機関の展示施設がまとまって「グローバル・コモン」という空間がつくられているのが特徴だ。「コモン(common)」とは本来共有地,公有地の意味をもつ。来場者はコモン単位で各国の展示を巡ることで,まさに世界一周旅行さながらの体験ができる。 ほかにも,国際的なNPO・NGOが集ってイベントを行う「地球市民村」や,広大な「森林体感ゾーン」が展開されている。これらのエリアは磁石を感知して走る無人運転バスIMTSが結ぶ。 当社は,長久手会場の造成工事をはじめ,IMTSに関する工事,日立グループ館,ワンダーサーカス電力館,三井・東芝館の3つの民間パビリオン建設工事,建築III工区建設工事内のグローバル・ループ,グローバル・コモン,EXPOドーム,森林体感ゾーン内の施設の一部など,非常に多岐にわたって愛・地球博に関わっている。 現在の工事関係者は会場全体では約1,000名,そのうち当社の社員は約20名,建築III工区内にはJVや協力社員を含めると約300名が働く。 |

| クリックすると大きくなります |

|

|

| 日本国際博覧会 会場施設建設工事(III工区) 発注者:財団法人2005年日本国際博覧会協会 設計:山下設計(グローバル・コモン3), RIA(グローバル・コモン4,5), 菊竹清訓建築設計事務所(グローバル・ループ)など 規模:建築面積51,186m2,延べ60,529m2 (名古屋支店JV施工) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

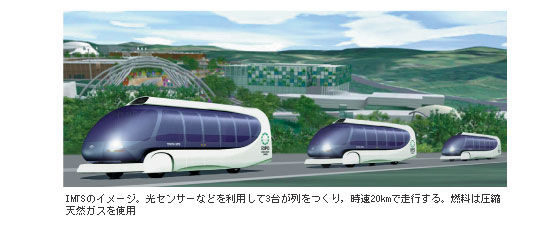

磁気が運ぶ未来のクルマ 愛・地球博は,新しい交通システムの展開される場でもある。会場へアクセスする「リニモ」に加え,長久手会場内を南北に走る無人バス,IMTS(Intelligent Multimode Transit System)も目玉のひとつである。これは最新のITS(Intellig  ent Transport Systems)技術を用いたバスだ。専用道は軌道上の磁気マーカー(永久磁石)を感知することで,自動無人走行が可能で,一般道は通常のバス同様にマニュアルで運転を行う。これまで,淡路島「ファームパーク

イングランドの丘」内で実験的に走行していたものが,今回は鉄道事業の認可を受け,時速20kmで1日2万7,000人を運ぶ“未来のクルマ”となる。 ent Transport Systems)技術を用いたバスだ。専用道は軌道上の磁気マーカー(永久磁石)を感知することで,自動無人走行が可能で,一般道は通常のバス同様にマニュアルで運転を行う。これまで,淡路島「ファームパーク

イングランドの丘」内で実験的に走行していたものが,今回は鉄道事業の認可を受け,時速20kmで1日2万7,000人を運ぶ“未来のクルマ”となる。当社は全長1.7kmにおよぶ軌道インフラ整備を担当している。現在,直径9cmほどの非常に強力な磁気マーカーを1mピッチで埋め込む緻密な作業や,駅舎や各種設備の整備を行っている。 |

|

|

|

|

|

|

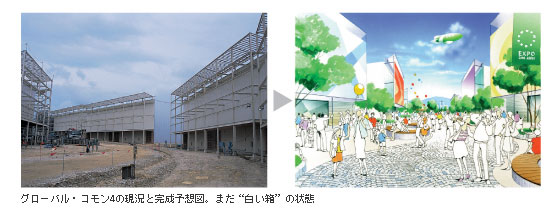

リユースできる“白い箱” 各国の展示が入るグローバル・コモンの展示施設は規格を統一したユニット単位になっている。ユニットは18m×18m×9mのブロック状で,規格を統一することで組立てと解体を容易にし,解体後の再利用を目指している。 現在は,各コモンスペースに巨大な “白い箱”が次々と建てられている。華やかな万博会場のイメージからはやや縁遠い殺風景な印象ではあるが,これから各国が個性あふれる外観を飾りつけていく。まさにその骨格づくりが行われている状況だ。 またコモンスペースには,展示施設のほかに広場があり,来場者が休息し集える空間となっている。その整備も着々と進められている。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

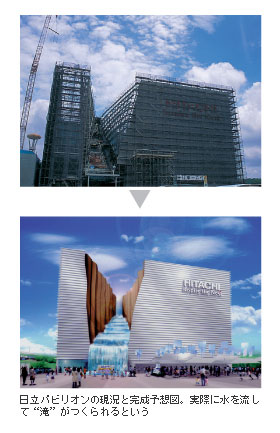

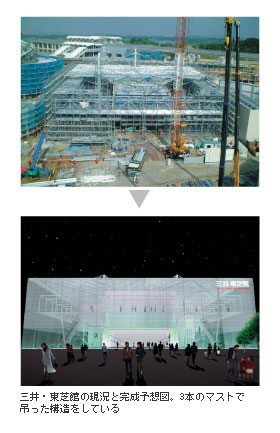

個性を彩るパビリオン 当社が施工する民間パビリオンのうち,まず,日立グループ館はITを駆使したパビリオンである。「渓谷」「海」「サバンナ」など5つの空間をライド(乗り物)で巡り,希少動物とのふれあいを疑似体験できるという。本物の滝さながらに水が流れるファサードが特徴で,鉄骨の躯体からもその迫力は十分伝わってくる。 また,ワンダーサーカス電力館は,外壁を約6,000点の応募の中から選ばれた30枚の子供たちの絵が飾り,人と自然への優しさが鮮やかに映し出される。内部では,「科学技術」「自然との共生」「人の心」を表現した8つのシーンを全長300mにおよぶ電車型ライドで巡り,驚き(ワンダー)とエンターテイメントの連続(サーカス)を堪能させてくれる。 三井・東芝館では来館者全員の顔がスキャニングされ,瞬時にしてCGとなる。シアター画面に配役として登場する世界初の「フューチャーキャストシステム」により,来館者はこのシアターの出演者となる。 こうした非常に個性的なパビリオンの施工には現場での創意工夫が必要となる。例えば,日立グループ館では狭い敷地での施工に対応するため,隣のトヨタグループ館と工事用クレーンの一部を共用して使用するなど,施工者同士の協力・連絡体制を密接に行っている。 また,ワンダーサーカス電力館では,大型の電車型ライドを建物内に搬入することを考慮して,外壁仕上げを先行させ,屋根工事を後施工にするなどパビリオン工事特有の手順で施工している。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

公園が万博会場に メイン会場となる長久手会場は,元々愛知青少年公園の一部を利用したものだ。将来は再び公園に戻される予定という。そのような前提条件の中で,半年間の壮大な“仮設”プロジェクトに向けた試みが随所に見られる。 会場の造成にあたっては,広場や野球場があった場所にパビリオンなどの施設を整備し,森はそのまま「森林体験ゾーン」として残されている。こうした土地利用の計画に従って,宿泊施設などの既存の建物を撤去した際に出るコンクリートを再利用したり,伐採した樹木を万博会場内に移植するなど,リユース・リサイクルが徹底されている。 |

|

|

|

仮設資材+エコ・マテリアルのデザイン パビリオンやグローバル・コモンなどの建設にあたっては,建材に仮設資材を利用するなど,環境配慮をめざした施工が積極的に行われている。 たとえば,前ページで紹介したワンダーサーカス電力館。華やかな絵を飾る外壁は,実は仮設資材である防音壁を下地に使用している。あるいは日立グループ館でも,点検用歩廊の一部には,仮設の足場板が用いられている。 また,仮設資材がデザインとして活かされた例とし  ては,三井・東芝館の「アクアルーバー」と呼ばれるパビリオンのファサードがある。仮設資材の単管が張られており,上部から水滴がつたって幻想的な表情をつくるという。 ては,三井・東芝館の「アクアルーバー」と呼ばれるパビリオンのファサードがある。仮設資材の単管が張られており,上部から水滴がつたって幻想的な表情をつくるという。さらに,グローバル・コモン5にある協会事務所などが入る管理棟自体は,一般客が入ることはないものの,非常に目をひく建物だ。外装の仕上げには,仮設資材の単管を下地として天然の竹が張られている。単管には10,500個のノズルがつけられ,ミスト(霧)が発生する仕組みになっている。単管とノズルの取付けには,丁寧な施工作業が行われ、特徴的なファサードをつくりだしている。 |

| クリックすると大きくなります |

|

|

|

知恵と工夫の結集に向けて 万博建築III工区工事事務所の渡邉忠司所長は,工事への意気込みをこう語る。 「万博のような大きなプロジェクトは,知恵と工夫によって夢をつくり出していく現場。決してひとりでできるものではありません。基本的なことですが “みんなで力を合わせてつくる”という雰囲気づくりが大切だと思っています。 また施工にあたっては,元は公園だったという長久手会場の建設経緯もあり,近隣の農業用水への影響緩和など,場内だけでなく,周辺の環境対策へも非常に気を配っております」。 “自然との共生”を謳った愛・地球博では,会期中だけではなく,建設〜解体のプロセスで施工側にも大きな環境配慮が求められている。これまで見てきた新技術・工法の導入から,小さな努力の積み重ねなど目には見えない配慮まで,当社が今まで培ってきた様々な知恵と工夫を結集させた舞台づくりが行われている。 愛・地球博まであと7ヵ月あまり,開幕が今から待ち遠しい。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

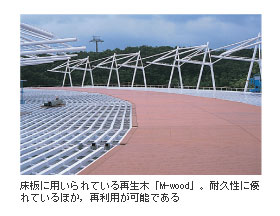

会場全体を巡る「グローバル・ループ」には,愛・地球博の環境配慮の考え方が結実している。 ひとつは,1ヵ所の基礎からまるで樹木のように延びる,ループを支える柱。この基礎の下に打設した杭は,翼杭(つばさぐい)(回転貫入鋼管杭)と呼ばれるもので,逆回転させることで会期後は簡単に撤去できるという。 また,最大幅員6mにもなる床板には,間伐材のほか,廃木材と樹脂を固めてつくられたエコ・マテリアルである“再生木”が用いられている。遠くから見ると本物の木と見間違うような風合いをもっており,実際に歩くと,コンクリートなどよりも足にかかる負担は少なさそうだ。 元々の地形は高低差が大きく,ループで場内を繋ぐにはその勾配が問題になるところだが,坂とは感じられない程度の勾配しかついていない。これは,造成時に勾配を考慮した切土盛土が行われた結果である。しかも会場内で出た土は,基本的にすべて場内で利用することが徹底されている。 万博に来場された際は,そのような環境配慮が随所に込められていることを思い出して,バリアフリーなループを歩いていただきたい。 |

|

|

|

|

|

|