| 鹿島の軌跡 |

|

|

|

| 第8回 日月潭 |

|

|

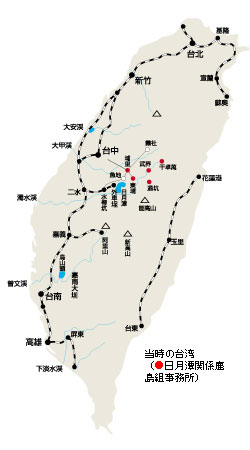

| 台湾一大きな湖「日月潭(にちげつたん)」。 海抜760m,面積100 km2余,周囲37km。緑豊かな高原リゾート地として名高い。 今から75年前の8月,渡邊喜三郎は水力発電所見積調査のためこの地を訪れた。 当時の台湾は,近代都市台北を擁する人口500万人弱の島。 台湾八景の一つ日月潭は,付近に先住民族が住む未開の地であった。 |

|

|

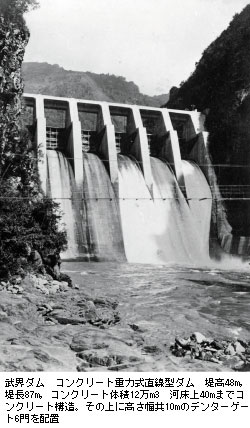

| 仕事中呼び出され,そのまま台湾へ 資金難で中止していた日月潭水力発電所計画は,昭和5年再始動する。海抜1,300mの武界(ぶかい)にダムを作り,濁水渓(だくすいけい)の水を日月潭に導いて水位を20m上げ,延長2,978mの水圧隧道で有効落差329mの発電を行う最大出力10万kWの東洋一の大発電所計画である。 札幌出張所主任(今の所長)の渡邊は,昭和恐慌の中,「日月潭工事を台湾の社員とは一切無関係に見積もってぜひとも入手せよ」*1との社命を受けて台湾入りした。 渡邊は直ちに青森時代の部下・松尾梅雄を呼び寄せる。25歳の松尾は,青森の現場から東京に移り,結婚したばかり。鉄道省御茶ノ水複々線工事現場で作業中に突然呼び出される。本社までは電車で十数分,赤錆だらけの作業服で11時前本社着。すぐに正午の特急に乗せられて,わけもわからぬまま台湾に到着する。 |

|

|

|

|

|

| クリックすると大きくなります |

|

|

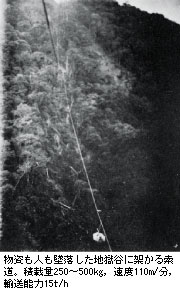

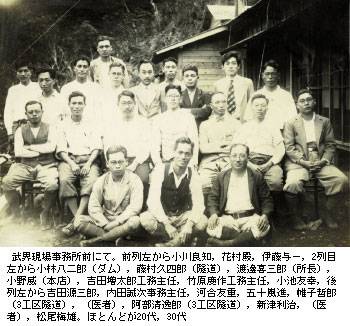

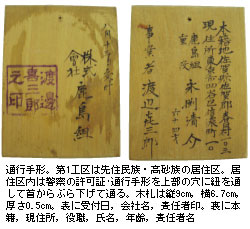

| 別名「辞職峠」といわれた武界嶺 二人は鹿島組台湾出張所の一角を借り,昼夜兼行で見積作業を行う。 昭和6年9月入札。7工区のうち鹿島は最大最難の第1工区(武界ダム,放水路3本,2,000m隧道,4,000m隧道上半分)と第3工区(4,000m隧道下半分,2,000m隧道)を入手した。 東京から船,汽車,台車(トロッコ)と乗り継ぎ,鹿島組事務所を置く東埔(とうほ)まで4日。東埔から第1工区の武界までは「辞職峠」と呼ばれる程の急峻。海抜1,360mの峠越え徒歩4時間を,枝から垂れ下がる様々な毒蛇を杖で払いながら進む。1年後に資材輸送用架空索道(ケーブル)が設けられた。 |

|

|

|

|

| |

|

| |

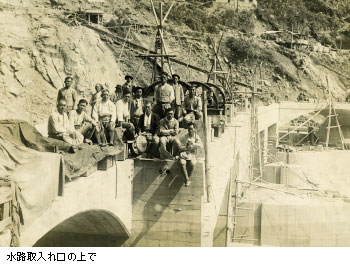

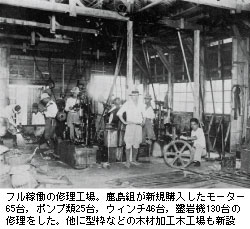

| 出来高皆無,投資100万円 昭和6年10月1日工事開始。現場は,熱帯雨林で湿気を孕んだ気流が澱む。マラリア,アミーバ赤痢,ツツガムシなどの被害は想像以上だった。担架で山を降りる患者が列をなし,5箇所の病院は患者で一杯になる。作業員の士気は下がるばかり。渡邊の頬はこけ,眼光炯炯として苦悩と焦りが見て取れた。最初の1年で出来高皆無,投資金は100万円*2を越した。 そこで渡邊は,工事を中断して現場の環境整備を決断する。マラリアを媒介する蚊の根絶のため,周りの山を三日三晩かけて燃やした。宿舎付近に草を生やさず,窓は二重網戸。売店や娯楽設備を完備し,日本・朝鮮・台湾料理の店を設け,鹿島神社を造営した。昭和8年1月には医療班9名の直営病院を新たに2箇所設ける。当時の現場では全て初の試みであった。第1工区本部のある干卓蕃(かんたばん)には,木造平屋建ての社宅を8戸作り,家族を呼び寄せた。作業員宿舎の採光をよくし,金網を張る。病人も減り,作業員は安定定住するようになる。 工事は急に能率が上がりだした。 延べ30万人が従事した日月潭発電所工事は,予定工期を3ヵ月残して無事終わった。最終竣工金額366万円余。辞職峠を乗り越え,人々は全国へ散っていった。後に工事誌を纏めた藤村久四郎は「あそこで挫折した者は駄目になった。乗り越えて台湾電力と喧嘩してでも工事推進に邁進した者はよくなった」*3と述べている。 施工者の視点から作られた初の工事誌「日月潭發電工事施工報告」は,残念ながら今はその写ししか残っていない。 |

| |

|

| |

|

| |

| *1 渡邊喜三郎「故花村さんを憶う」花村君追想録刊行会『花村君追想録』(昭和39年)p7 *2 現在の価値への換算は難しいが米価基準で50億円位 *3 土木建設業史特別委員会「台湾の土木事業を語る(主として電源開発について)」p13 |

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

| |

| |