| ザ・サイト |

|

| |

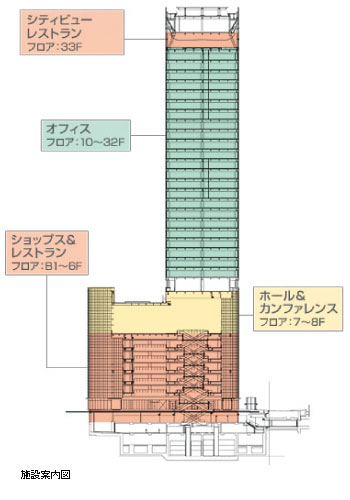

| 西梅田の新たなランドマークをつくる 西梅田プロジェクト 大阪・西梅田(大阪市北区)。かつて産経新聞大阪本社が本拠を置いた「大阪サンケイビル」と,併設の「サンケイホール」があった場所に,34階建ての超高層複合ビルが立ち上がった。「人にも環境にも優しい快適ビル」のコンセプトから,英語のそよ風(ブリーズ)にちなんで「ブリーゼタワー(BREEZE TOWER)」と命名された。オフィス,劇場ホール,商業施設という多彩な都市機能を備え, 西梅田エリアの新たなランドマークとなる。 |

| |

| |

| 工事概要 西梅田プロジェクト 場所:大阪市北区/事業者:サンケイビル,島津商会/設計・監理:三菱地所設計 デザインアーキテクト:クリストフ・インゲンホーフェン(インゲンホーフェン アーキテクツ) ホール設計協力:当社建築設計本部/照明デザイン:石井幹子 規模:S造(地上),SRC造(地下)B3F,34F,PH1F 高さ174.9m 延べ84,790m2 工期:(解体)2005年8月〜2006年3月(新築)2006年3月〜2008年7月 (関西支店施工) |

| |

| |

| 巨大再開発が進む「キタ」 西日本最大のターミナル・大阪駅を中心とする「キタ」では,現在,複数の建設プロジェクトが進行中だ。「最後の一等地」といわれた梅田北ヤード(JR梅田貨物駅跡地)の先行開発区域における複合施設や,大阪駅北口新駅舎ビルは2011年春のオープンを待つ。 そして,洗練された商業エリアとしてブランドショップや外資系高級ホテル,文化施設などが集積する西梅田地区もまた,ブリーゼタワーを核に「キタ」開発の一翼を担っている。 環境との共生を考えたジェントルビル 大阪駅から現場までの道を進むと,程なく真っ白な躯体に全面ガラス張りのタワーが視界に飛び込んでくる。大阪駅からの「動線」と,西梅田のランドマークとしての存在感を意識したという設計意図を実感する。 「西梅田プロジェクト」の共同事業者であるサンケイビルと島津商会が,デザインアーキテクトに起用したのは,ドイツ人建築家のクリストフ・インゲンホーフェン氏である。高い環境意識を持ち,人間の視座からの建築哲学で知られる。 今回のプロジェクトでは,「ACTIVE/RELAX」をコンセプトに「そこに働く人のココロとカラダに優しい設計」を具現化している。外装にガラスのダブルスキンファサードを採用することで,超高層ビルでありながら外気を自由に取り込み,自然の採光を可能とする環境配慮設計を実現した。 |

| |

| |

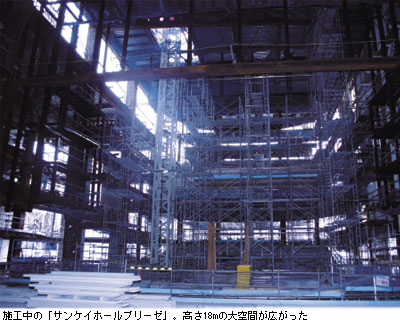

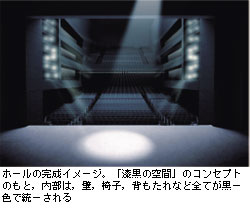

| 超高層ビルの中間階に大空間ホール 取材当日は低層階の外壁取付け工事,地下3階での掘削工事などが行われていた。約65%の進捗率だが,外観はほぼ完成時の姿を見せている。7月31日に行われた上棟式では,約100人の出席者が署名した鉄骨がビルの最上階に納められたという。 地上34階,地下3階建てのビルは,地下1階から地上6階までがレストランやテナントショップが入居する商業ゾーン。7,8階は大小ホールと貸会議室で,10階から32階までがオフィスフロア。そして33階はシティビューレストランとなる。 その中で特徴的なのが,7,8階に設けられる劇場ホール「サンケイホールブリーゼ」。超高層ビルの途中階にホールなどの大空間を組み込むのは稀であり,構造上難しい設計が要求される。無柱空間上部の荷重を,いかにホール階の限られた数の柱に分散させて支えるかが課題となった。 そこで導入されたのが,巨大な鉄骨をトラス状に組む「メガトラス」。ホール上部の9階南北面に設置され,10階から最上階34階までの荷重を一手に引き受ける。トラス組立ては9階部分のデッキで実施したが,現場の阿知良(あちら)充副所長によると「地上で組んで吊り上げるには,あまりにも重すぎた。効率的な揚重と安全対策に,ことのほか気を遣いました」。 ホールの施工では遮音性能も重要視される。これには当社開発の「MAFF工法」が用いられた。構造体スラブと床との間に防振ゴムを取り付けることで,舞台全体を浮き床構造とし,遮音性を確保した。客席の床やホールの内壁にも,構造体と仕上げ材の間に防振ゴムが挟み込まれた。「これから仕上げの段階で,遮音や音の反響の検証が行われます。本当に大変なのはその時期かもしれません」と阿知良副所長はいう。 「サンケイホールブリーゼ」は,1,2階席合わせて912の客席が設けられるメインホールに,多目的使用の小ホールと会議室が併設される。 かつてこの地で,大阪の劇場文化の基礎を創り,半世紀余りに亘って人々に愛された「サンケイホール」のDNAは,新しいホールにしっかりと受け継がれる。 知恵と工夫で短工期を克服 現場は,着工当初から24時間体制で工事が進められている。着工から28ヵ月という短工期での竣工を実現するために,「逆打ち工法」が採用された。通常の工法なら地下3階部分から施工が始まり,地上に向けて工事が進められるが,この現場では初めに1階床部分を施工,そこから地上と地下の双方向へ同時進行で工事を進めた。 この工法は地下部分の施工の際,掘削土の搬出などで様々な制約が生じるが,掘削土は専用の開口部からバケットで吊り上げ,地上1階から搬出する方法で対応。主に夜間に搬出することで,日中の地上躯体工事用の車両と輻輳しないよう工夫した。 軟弱地盤との闘い 梅田地区は軟弱な沖積粘土が厚く堆積しており,地盤が弱く地下水も多い。「梅田」の語源は,池や沼を埋めて田をつくった「埋田」に由来するという。今回の工事でも,地下工事の検討に多くの労力と時間を費やした。 検討課題のうち,第一は隣接建物への沈下対策だった。敷地の北東に近接する築40年,4階建ての建物の基礎には,杭が打たれていないため,地下を掘削すると建物が沈下してしまう恐れがあった。 そこで採用したのが「ジャッキアップJOG工法」。隣接建物の床に地面までの穴を開けて管を通し,地盤改良材を注入する工法だ。これにより足元の地盤を固めると同時に,注入圧力を利用して建物を約5mm上昇させた。建物周辺にも地盤改良が施され,安全に地下掘削・山留め工事が進められた。 もう一つの懸念は,南側の敷地境界が,地下を通るJR東西線の函体に約4mと近接していたことだった。函体に影響を及ぼすことがないよう,山留め壁を2重にし,水平切梁や斜め切梁を順序良く施工するなど,細心の注意が払われた。JRの函体には測定器が取り付けられ,函体に変動が無いか常時計測を行った。 「地下工法の検討に1年を要しました。近隣の方々や関係者に,こうした処置の必要性を理解していただくことに全精力を傾けました。本社や支店などの協力に助けられました」と,阿知良副所長は振り返った。 |

| |

| |

|

|

| |

完成したときの喜びは大きい 完成したときの喜びは大きい「短工期で24時間施工なので,多い時には約700人の作業員が集まります。安全にはコミュニケーションが欠かせません。同じ情報を多数に周知するには,メールの活用も有効ですが,やはり社員や作業員との対話が一番」と, 工事を統括する森田富夫所長はいう。作業員とは月に1回程度開催する昼食会などで,忌憚の無い意見を取り入れるように努めた。 この現場は,現在関西支店で最大規模のクラスに入る大型工事。森田所長にとってもこれまでで一番の大現場だ。注目工事ゆえに,見学者も絶えない。「自負とプライドをもって工事に当たっています。きっと完成したときの喜びはひとしおでしょう。所員全員その瞬間を思い浮かべて頑張っています」。 森田所長の趣味はスキューバダイビングと水中写真撮影。10年程前から始め,年間10回は潜るという。しかしこの現場に来てからの2年間は,それを封印している。「竣工したら,思い切り楽しみたいですね」と笑顔を見せた。 竣工予定は2008年7月末,グランドオープンは同年9月の予定である。上方文化を育んだ西梅田の地に,「ブリーゼタワー」がどんな風を吹き込むのか。楽しみである。 |

| |

| |

| |

|

|

||||||||||||||

| |

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

| |

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

| |

| |

| |

| |