| 特集:音の風景 |

|

街の雑踏,都会の喧騒,人の声,心を和らげる音楽――。 住み,暮らし,働く生活のなかで,私たちは様々な音に囲まれている。 そうしたなかで,好まざる音を排し,好みの音をさらに心地よくつくりあげる音環境の整備と創造も,我々建設技術者に求められてきた。 今月の特集では,音を巧みに操り「音の風景」を演出する多彩な取組みを紹介する。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

自然の音に敏感な日本人は独特の耳の文化をもっている。かそけき音の楽しみは日本庭園や茶の湯などに代表されるが,俳句にも高度な「聞く」文化がある。私たちは遠い昔から音と繊細に交わりながら生きてきたのである。 しかし人口の増加・集中や文明の進歩は,一方で様々な音源を錯綜させた。人の耳には目のまぶたに相当するものがないのだから,都市に生活する人は常にたくさんの音を聞き流していることになるが,ストレスを呼ぶ音源には敏感に反応する。いわゆる騒音や振動といった負の音である。 そうした音の洪水の中で,サウンドスケープという言葉がクローズアップされるようになった。音楽や自然が奏でる音だけではなく,普段の生活で耳にする音も含めて,もっと広い意味での音の文化,音の風景といったものである。西洋的なるものの取り込みが一段落し,経済の全力疾走から解放されて,ふとわれに返ったら,これまで雑音にかき消されていたそれぞれの心象風景が見えた,ということかもしれない。 生活や自然の中で感じ取る音の感触を大切にしたい――。そうした「場」を演出するのも,建設業に求められる役割の1つである。当社は,建物の特質を知り尽くすゼネコンならではの騒音・振動対策,音響技術など,音に関する豊富な技術を保有している。 音をつくり,消し,制御する。音を巧みに操りながら,オフィスアメニティの追求,心を癒す音環境の整備など,心地よい「音の風景」を演出する当社の取組みを紹介する。 |

|

|

|

|

|

|

|

錯綜する交通機関,街の喧騒。音の洪水のなかで住み,暮し,働く人々にとっては,静かな空間が何よりの贅沢かもしれない。 ストレスを与える「負の音」を知り,消し去る――。 ここでは,音の環境を整え人々に安らぎある空間を提供するテクノロジーを紹介する。 |

|

|

|

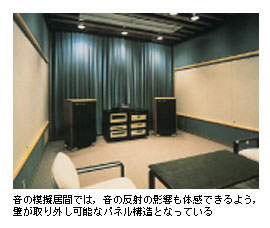

騒音を事前に体感 踏切の音や隣家の話し声といった「騒音」は,音源から空気を伝わって直接届く音だ。それを「遮音」するには,二重サッシや防音壁など様々な方法がある。建物を建ててしまってから「こんなはずではなかった」ということのないよう,計画・設計段階で建物の音を遮る目標値を決めて建物をつくりこんでいくことが重要だ。しかし,それを事前に体感することはできない。「デシベル」といった,普段聞きなれない数値でしかあらわすことができないのだ。 そこで開発されたのが「音の模擬居間」。当社が蓄積した間仕切りやサッシの遮音性能や音源の多彩なデータを組み合わせて数多くのパターンを再現し,できあがった居間の音環境をあらかじめ試聴することができる。体感を通じたより密なコミュニケーション。お客様とともによりよい環境をつくりあげるテクノロジーだ。 |

|

|

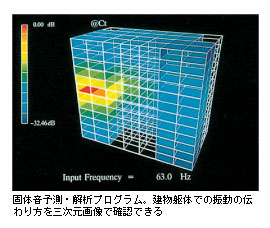

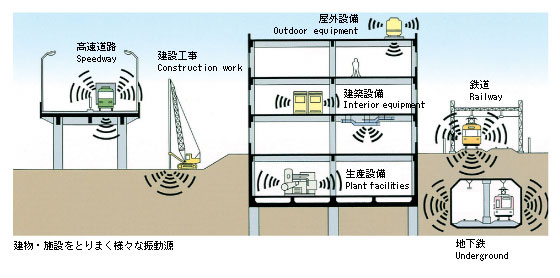

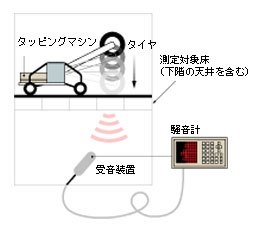

| 振動・固体音対策の決め手「V-Fineシステム」 上階の歩行音や車の振動音。人が感知できないような微細な振動が,建物の骨組みを伝わり,壁や天井から音となって出てくるのが固体音だ。私たちを悩ますもう一つの「負の音」である。またLSI工場や研究施設などでは,わずかではあっても振動自体が深刻な影響を及ぼすこともある。 こうした微振動や固体音を事前に予測し,対策を検討するために開発されたのがV-Fineシステムである。振動源は実に様々だ。またそれが伝わってくる地盤の特性や,建物の仕様・形状によっても,振動や音の出方は千差万別となる。このシステムは,加速度や周波数といった振動源そのものの特性,建物の振動伝搬特性など,多様な要因を測定・評価・予測するプログラムから構成されている。こうした数値の評価・予測結果は「どのように感じるか」「どのように聞こえるか」という体感と比較され,人々が暮らす空間の設計に反映されていく。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

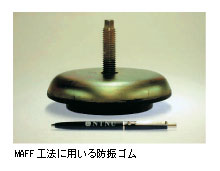

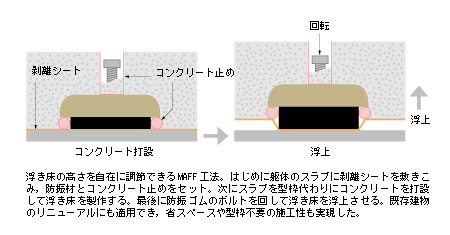

安らぎをもたらす多様な対策 騒音・振動の対策法も様々だ。1998年に完成したJR九州小倉駅ビルには,駅,デパート,ホテルが同居する。在来線のホームが建物内部を通り,さらに4〜5階の中央部分にはモノレールが貫通しているため,抜本的な振動・騒音対策が求められた。そこで採用されたのが「フローティング軌道工法」。在来線の軌道が載る床下部分に40個の防振ゴムを配し,それを支える柱への振動の伝わりを大幅に低減した。モノレール軌道と建物の間にも同様に防振ゴムが挿入され,万全を期している。 当社の「スーパーRCフレーム構法」を適用した最新の集合住宅設計にも,細心の配慮がなされている。柱と梁のない居間を実現したこの構法では,各階の床スラブが一枚板構造となり,一箇所の振動源から広い範囲に固体音が伝わることが懸念された。このため,床振動防止設計プログラムのなかでも,特に大型スラブを対象とした入念な検討が新たになされ,防振の観点から要求される十分な床厚が設計に反映された。開放感ある空間を目指す構造・建築設計者と,快適な音環境の実現を目指した技術者が協同した最適解が,ここに住まう人々に提供されている。 リニューアルへの対応や施工性を追及した防振・固体音対策法も積極的に開発されている。機械設備の防振技術で使われているレベル調整機能を応用した「MAFF(Multi Adjustment Floating Floor)工法」や「弾性リブ壁」がそれだ。 振動・固体音の測定・評価・予測,そして対策法を総合的に検討するV-Fineシステムは,生活の利便性と快適性の両立を強力に支援している。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

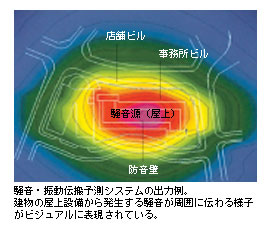

周囲に向ける配慮の眼差し 建設現場の重機や,ビルに設置された設備機器から発生する騒音・振動。建物をつくる工程や,つくった後の建物が周囲に不快感を与えないように配慮することも,我々建設業に課せられた大切な責任である。そのために開発されたのが「騒音・振動伝搬予測システム」だ。これまで蓄積した膨大な評価データに加え,地形や地盤状況などの現地に即した情報を入力することで,振動源から発生する騒音・振動の周辺への伝搬状況を適切に予測することができる。パソコン上で簡単に操作できる,設計者にも優しいシステムだ。 環境保全対策などを総合的に評価する新たな入札制度「総合評価方式」における騒音・振動の低減対策VE提案や,工場やプラントなどにおける吸音材・遮音材による設備騒音低減の性能設計,環境アセスメント,ISO14001への対応など,幅広い分野で活躍している。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

コンサートホールや録音スタジオといった,音響が重視される数々の施設を手掛けてきた当社。 その豊富な実績に培われた技術は,さらに進歩を続けている。 この章では音響設計の最前線を紹介する。 |

|

|

|

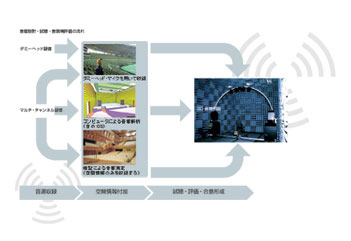

可聴化に向けた取組み 一般に「音響設計」と聞くと,ホールなどの内装設計技術だけのように捉えられがちである。しかし,前章に述べた振動・騒音といった「負の音」を消すことはもちろん,いわゆるエコー現象への対策や響きの量の設計といった,総合的な検討を内包するエンジニアリングなのだ。 邪魔な音が入らないことを前提とすれば,建物の音響設計は大きく3つのフェーズに分かれる。1つ目は,最も基本的な「音響障害の防止」。ロングパスエコー(やまびこ現象)やフラッターエコー(鳴き竜現象)など,音響的な障害となる要因を事前に発見し,対策を施すことである。2つ目は「響きの量の設計」。空間には使用目的と大きさに見合った最適な響きがあり,それに近づけるための最適な材料の選定や配置を検討する。そして3つ目は「響きの質の設計」。空間の用途によっては,響きの量だけでなく“質”も重要になる。目的に合った質を実現するために,壁面の形状や天井の高さ・形状などを検討する。そして,これらのフェーズごとに音響設計支援ツールである「音響CADシステム」「音響模型実験システム」「音響可聴化システム」を駆使して音を事前に操り,最適な音響空間を構築していく。 これらの検討の集大成として得られるのが可聴化である。3つの手順で集めた多くの情報を重ね合わせることで,あたかも実際にできあがった建物空間の中で三次元的に響く音を,事前に聴くことができるのだ。音の見本を聴きながらきめ細かいチェックができるため,専門家でなくとも音響設計に参加できる。「より良い環境をお客様とともに」の姿勢がここにも表れている。 |

|

|

|

|

|

|

|

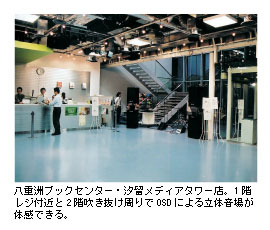

よりリアルに,自然に さらに臨場感ある音の可聴化に向けて,技術は進化している。まずは,よりリアルに原音を収録する「バイノーラル技術」。人の耳には,耳たぶや頭部,あるいは胸部で起きる音の反射や回折も含めて音が届く。ダミーヘッドと呼ばれる人の上半身の形をした人形の耳にマイクをとりつけ録音することで,こうした立体的な情報も含めて耳に届く音が収録される。通常の方式で録音した音に,後から立体情報を付け加えることでバイノーラル形式に合成・編集することも可能だ。 可聴の場をより仮想の空間に近づける技術が,英国ISVR(Institute of Sound and Vibration Research)と共同開発した「Optimal Source Distribution(OSD)方式」による音場制御だ。人は普段,何げなく音を聞いているようだが,実は「音がやってくる方向・距離,障害物の有無」といった,音が伝わってくる空間の情報をかなり正確に知覚し,瞬時に分析しながら聞いているのだ。立体的に音を感じるメカニズムである。例えば自宅のオーディオで音楽を聞くとき,人はスピーカーと自分の位置関係を感じながら音を聴いている。このため,ホールに響くような臨場感を得ることはできない。前述した音響設計の可聴化の場では,これからできあがる建物,つまり仮想空間の複雑な情報を伝えるため,多数のスピーカーを使用し,それを適切に配置し,個々のスピーカーを綿密に制御する,といった工夫を凝らしていた。真の臨場感を追求するためには,それだけの設備とコストが必要とされたのである。 OSD方式の最大の特徴は,可聴化の場,つまり自宅でのスピーカーとの距離や位置関係といった現実の空間情報を打ち消すことにある。その上で,バイノーラル形式で得られるような立体的な音を提供するのだ。しかも,現実場の打消しと仮想場の提供の双方が,たった2チャンネルの音場制御でできる。周波数帯域別の繊細な信号制御がそれを可能とした。前面に置かれた2つのスピーカーから発せられているはずなのに,音は上下・左右・前後・遠近と,魔法のようにあらゆる場所から聞こえてくる。 もともとは音響設計のツールの1つとして育ててきたバイノーラル技術とOSD方式による立体音響システム。装置も安価に構成できるため,個別の商品として自宅の音響設備や映画館,テーマパークなどへの展開が期待されている。すでに昨年8月に,東京・港区の汐留メディアタワーアネックスにオープンした「八重洲ブックセンター・汐留メディアタワー店」の一部のフロアにも導入された。ホームシアターで,アドベンチャー映画の主人公と同様の臨場感溢れる迫力を体感――。最新の音響技術は,生活のなかで最上質の音の風景を味わえる時代も演出している。 |

|

|

|

|

| 音響設計・試聴,音環境評価の流れ |

| クリックすると大きくなります |

|

|

|

|

|

|

|

|

音の風景を演出する――。 その対象は,なにも音楽ホールやスタジアムなどでの特別な音だけではない。オフィスや学校,スーパーマーケットなど,私たちが生活のなかで聞く「日常の音」を大切にしたい。そんな思いが込められた最新のテクノロジーを紹介する。 |

|

|

|

|

|

|

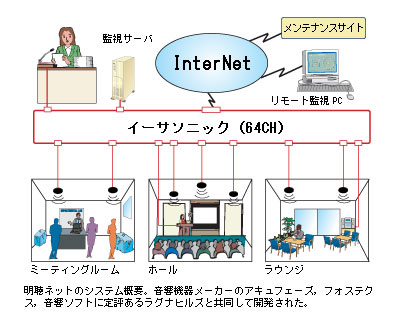

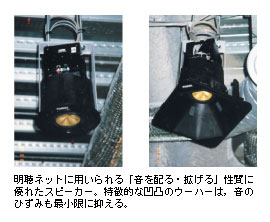

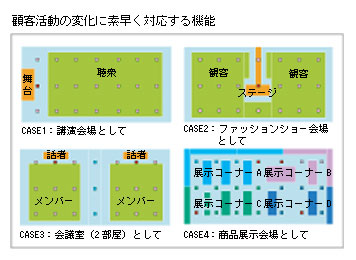

ITが織り成す“優しい”放送設備 拡声設備から聞こえる声や音を,多彩に操るのが「明聴(めいちょう)ネット」(商標)だ。例えば百貨店。催し物や迷子のお知らせなど全館に向けた放送もあれば,売り場ごとの雰囲気に合ったBGMなど,特定のエリアだけに流したい音もある。しかし,従来の放送設備では1つの回線で1チャンネルのみの音声しか放送できなかった。明聴ネットは,こうした設備をIT化し,コンピュータで自由自在に音環境をコントロールできるようにした。建物の天井部に格子状に配されたスピーカーは1本のLANでつながれ,用途に応じてスピーカーの拡声エリアがグループ化される。これをコンピュータで集中管理し,最大64チャンネルの音響ソースの中から,スイッチ1つで必要なチャンネルを選ぶことができる。同時放送は4チャンネルまで可能だ。建物全体の使い勝手が変わっても,配線や機器の追加,変更工事の必要はない。ソフトウェアを組替えるだけで対応できるフレキシビリティは,リニューアルにももってこいだ。 明聴ネットのもう1つの特徴は,操作の簡単さと操作機器のコンパクトさだ。作動状態は監視プログラムによって常にモニタリングされ,異常時にはインターネットを介してメンテナンス担当者に直接知らされ,迅速な対応が可能だ。「音響設備=専門性の高い操作」といった従来の概念・構図はそこにない。どんなに高度なシステムであっても,それを使いこなすためにユーザーやお客様を煩わせては何もならない。そんな開発者の思いも明聴ネットには込められている。9ページで紹介した八重洲ブックセンター・汐留メディアタワー店などにも導入された。 |

|

|

|

|

|

|

|

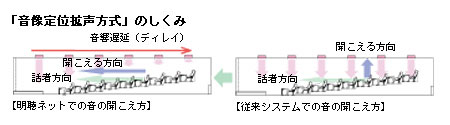

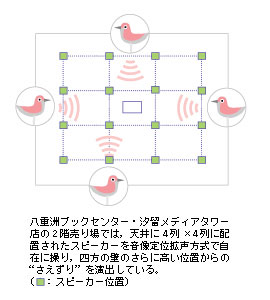

声の表情を伝えたい 私たちに最もかかわりが深く,身近な音。それは人の声である。顔に表情があるように,声にも表情がある。強く訴える大きな声,秘密を伝えるささやき声,人はこうした声の表情でも心を伝えている。たとえば人と一対一で話をする。相手に集中していれば,どんなに話し下手な人でも思いは私たちに伝わってくる。しかし,これが一対二,さらに会議など多人数になればなるほど,聞き手の集中力は落ちて気持ちが伝わりにくくなる。ましてや大会議場などで,拡声設備を通じて一様に伝えられる声に,心や気持ちを感じることはますます難しくなる。 そんななかでも,心が伝わる拡声を提供したいという姿勢が「音像定位拡声方式」(当社特許取得)の開発につながった。音像定位とは,話し手の声がその方向から,自然な感覚で聞こえてくることをいう。従来の拡声設備では,たとえば話し手が前方の演壇にいても,その声は自分に最も近い位置にある頭上などのスピーカーから聞こえる。「自分に話しかけられている」という感覚を持ちにくいのである。このことは会議や講演会での居眠りの原因の1つであった。音像定位拡声方式では,天井部に設置された各々のスピーカーから,音出しのタイミングや音量を微妙に変えて提供することで,話し手の方向から声が聞こえるように感じることができる。たとえば前方の演壇からの声であれば,前方のスピーカーからは強い音を早く,後方のスピーカーからは弱い音を遅く出すしくみだ。コンピュータによる微妙な制御が「心が伝わる拡声」を可能としたのである。 音像定位拡声方式が威力を発揮するのは,人の声だけではない。9ページで紹介した八重洲ブックセンター・汐留メディアタワー店では,明聴ネットとして組まれたシステムに音像定位拡声方式を採用し,売り場に「森の木立でさえずる鳥の声」を届けている。実際には頭上のスピーカーから発せられているにもかかわらず,買い物客には仮想音源とした4つの壁方向から,しかも実際の天井よりも高い位置の木々から鳥のさえずりが聞こえるように感じられる。音の風景が演出された心地良い空間は買い物客にも好評で,本の売上げに直結する店内滞在時間も延びているという。目玉商品の場所や,万が一の際の避難方向を音の向きで知らせることもできるだろう。ユーザーにもお客様にも優しい演出がここにある。 音が主役の音楽や映画,心を癒す自然の音,人々の話し声。私たちを取り巻くあらゆる音の風景を自在に演出する音響設計エンジニアリングの匠は,力強くも優しい進化を続けている。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

野山を歩いていて,ふと耳にする愛らしい鳥の声。さてあの声の持ち主の名は? その時,携帯電話やPDAなどの端末が「アレハ メジロ デス」と即座に教えてくれれば,自然探索の楽しさは一段と増すに違いない。 そんなシステムが,当社とインターリスク総研,旭化成による共同プロジェクトで実現した。野生生物情報コミュニケーションツールAIWITだ。このシステムは,野鳥の鳴き声をマイクから入力し,パソコンや携帯端末などに搭載した音声認識エンジンにより,音声辞書(鳴き声音響モデル)を参照することで,鳥の種類を識別する。野鳥音声研究家,日本野鳥の会のメンバーらの協力で,ホオジロ,モズ,ヒヨドリ,シジュウカラ,ツグミなど35種の野鳥の鳴き声が識別できる。 2003年4月からは科学技術振興機構より地域科学館連携支援を受けた千葉県立中央博物館(千葉市中央区)において,このAIWIT搭載の携帯情報端末「ききみみずきん」を,その野外観察地「生態園」における活動に導入。来園した児童が自ら鳴き声を手掛かりに野鳥を観察し,識別結  果や地点などをデータ収集管理装置に蓄積して,楽しみながら野鳥観察マップを作成している。 果や地点などをデータ収集管理装置に蓄積して,楽しみながら野鳥観察マップを作成している。AIWITの特徴は,野鳥の鳴き声識別システムと対話型認識システムを携帯電話やPDAなどの携帯端末から利用することで,誰もが野鳥をはじめ野生生物に関する知識を,絵や説明とともに得られること。利用者が録音した野生生物の鳴き声は,携帯端末からホストコンピュータに伝達・集積されていく。地域の“音声ライブラリー”構築にも一役買っているのだ。 また,GPSが附属した携帯端末を利用すれば,認識結果と観察した位置情報もホストコンピュータに登録されるため,利用者はその場所で過去に観察された野生生物の情報も得られる。 これからの課題は,認識対象の野鳥の種数と認識制度の向上。目標は150種,90%だ。学校の自然環境教育の授業や自然観察会などのほか,将来的には環境アセスなど調査分野での活用も期待されている。 |

◇

|

| さて,モバイル技術のなかった時代の人は,鳥の鳴き声をどのようにして認識したか。 埼玉大学の山口仲美教授が著書『ちんちん千鳥のなく声は』(大修館書店)で,鳥の「聞きなし」を書いている。「聞きなし」とは,聞こえた鳴き声を普段使っている言葉に当てはめて“聞きなす”こと。目の「見なし」に対する耳の「聞きなし」である。「聞きなし」には,実際の声を聞こえるままに単に模写する,いわゆる擬声語を超えた,日本人の遊び心が見える。 例えば,失敗して滅入っていると,ハシブトガラスに「阿呆阿呆」と囃されたり,コジュケイが「チョット来い」と招いたり,センダイムシクイが「焼酎一杯グイー」とか「鶴千代ギミイ」とさえずったり・・・といった具合だ。 「聞きなし」が鳥の名になったのもある。現代人が「テッペンカケタカ」と聞いているホトトギスの声は,万葉の時代から江戸までの人は「ホトトギス」と聞いていた。ウグイスのそれは「ホーホケキョ」だが,江戸時代の人はそれが「法華経」を意味すると考え尊い鳥と崇めた。 こうして彼らは,鳴き声と鳥の名を結びつけた。これからのAIWITと昔からの聞きなし――。それぞれに味のある鳴き声識別法ではある。 |

|

|

|

|

| 写真撮影:丸山聡栄氏(2点とも) |

|

|

|

|

| (協力:千葉県立中央博物館) |