| 鹿島紀行 |

|

| 第14回 富弘美術館 〜草木湖畔に新しい影写して/ここは「心で感じる美術館」〜 |

|

|

|

|

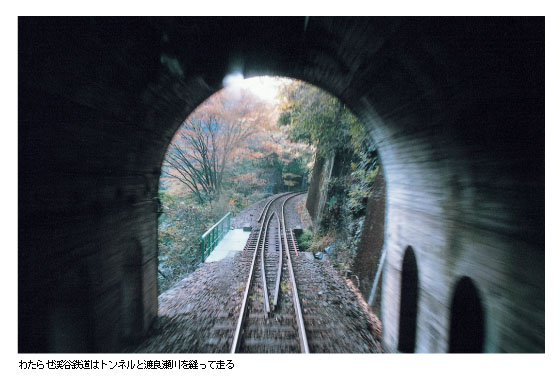

| わたらせ渓谷鉄道は,群馬県桐生市と栃木県足尾町を渡良瀬川沿いに結ぶ全長44kmの鉄道である。足尾銅山で採掘された銅の搬出が主な任務だった。銅山廃止後は旅客輸送に転じたが国鉄の赤字廃線候補となり,第3セクター化されて現在の渓谷鉄道となっている。 |

|

|

|

|

|

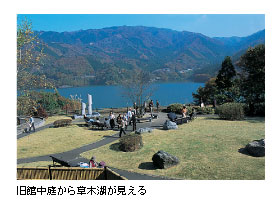

| 勢多郡東村は群馬県の東端,栃木県境に位置する人口3200人ほどの村である。村立富弘美術館は草木湖右岸の中程に位置する。星野富弘さんが描いた水彩詩画の常設専用展示館である。 中学教師だった星野さんは,クラブ活動の指導中に頚椎を損傷する事故にあった。1970年(昭和45年),24歳の時である。身体の自由を失ったが,リハビリの過程で,口に筆をくわえて字や絵を書くことを学んだ。詩画の題材は,多くがふるさと東村に咲き競う四季折々の草花だ。 前橋市での初作品展後,全国各都市で開かれた詩画展は大きな感動を呼んだ。これが1991年の富弘美術館開館に結びつく。東村がふるさと創生事業として社会福祉会館を改築したのである。コンセプトは「優しさにいつでも会える美術館」だった。入館者は2004年7月までに460万人を超えた。富弘美術館長の金子光一さんによると,星野富弘さんはいまも夫人のサポートで筆を取るという。キャンバスの字体は以前手で書いた字と変わらない,と聞いた。 こうして,障害のハンディを克服して意欲的な創作活動を展開する星野富弘さんは詩画作家として,世界的にも高い評価を受けるようになった。 |

|

|

|

|

|

|

|

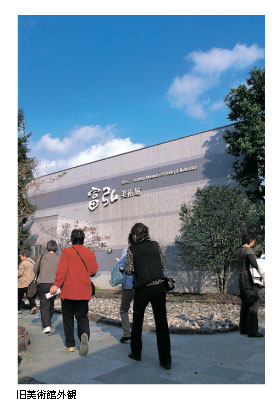

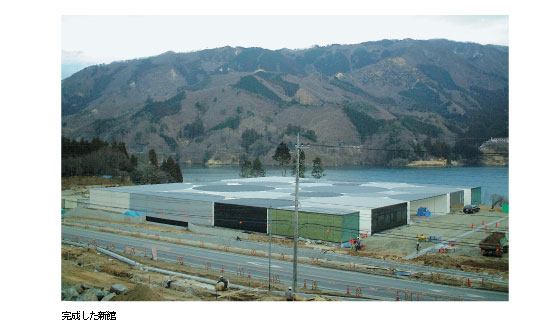

| 美術館では常設展示のほか特別展も随時行ってきたが,展示面積が少ないことや,水彩画の展示に室内環境などで問題があることが分かった。それで美術館の拡張が計画され,隣接して新館を建設することになった。 設計は内外の建築家による公開の国際設計競技(コンペ)方式で実施された。インターネットで公募した新美術館のコンペには,世界54カ国・地域から1,211件が寄せられた。館長の金子さんは「これほど反響があるとは思わなかった。恐らく設計競技史上の世界記録でしょう」という。 外国人を含む世界で活躍する建築家を審査員に,第1次審査で5案に絞り込み,結局,ヨコミゾマコト案が当選作となった。一辺52mの正方形の中に,直径5mから16.4mの円筒状の展示室とそれぞれの機能を持った部屋が33個並ぶという斬新なスタイルの美術館である。「公共建築の中でも美術館は特に建築家の果たす役割が大きいと聞き,コンペに踏み切った。ヨコミゾ作品は私にはあまりに斬新すぎて,最初は馴染めなかったほどでした」と金子館長は話す。 2003年8月に「住民参加型施工計画提案競技」を実施。最終審査に臨んだ6点の中から,最も金額が高かったにもかかわらず当社案を最優秀に選んだことでも話題を呼んだ。 工事は同年10月に着手,2004年9月竣工した。直径が全て異なり,外壁を9mm厚鉄板の構造体とした円形の部屋が接する「廊下のない」美術館である。S造(一部RC造)地上1階,延べ2,643m2。準備期間を経て開館予定は2005年4月16日。常設展示数も従来の60点から約100点に拡大されるという。 工事事務所長の飯嶋勤さんは「構造面で非常に難しい施工でした。新幹線建設並みの精度を求められるのですから。設計者や技術研究所などの協力をいただいて,ここまできました」という。 金子館長からは「建設途中の変更や提案にも柔軟に対処してもらった。出来栄えには満足しています。価格だけで選ばなくて良かった」といっていただけた。飯嶋所長も「珠玉の作品とともに,建物も併せてひとつの美術品と思ってもらえたらうれしい」と自信をみせた。 |

|

|

|

|

|

| 飯嶋所長の案内で新館を見学させていただく。外構工事の途中だったが,円形が連なる外観はやはりユニーク。内部も大小のまん丸ばかりで,展示作品も備品もない空間の連続は迷子になりそう。 エントランスから風除室を通り抜けると,最も大きなサークルのロビーに出る。誰もいないサークルの中央に立つと,異次元の世界に放り込まれたような不思議な気分になる。サークル同士が接するところが次の展示室への入り口だ。展示室のほかスクリーン室やレクチャー室などがあるが,これも円形。 事務所に戻ったところで,技術研究所の寒河江昭夫さんに会った。昨年12月号の鹿島紀行で登場していただいた居住環境研究の第一人者である。ここでも技研の技術がひとはだ脱いだ。寒河江さんとともに富弘美術館の環境設計を担当した研究員の坂田克彦さんによると「収蔵品のほとんどが水彩画のため,特に館内温湿度の変化による額縁内部の環境変化に気を配った」という。 鉄板と内装を併せた厚さ僅か86mmの壁の外側は,冬季は氷点下になる。その壁面に水彩画を掛けるのは初の体験だった。壁の断熱性能,空調の影響,水彩画紙などについて検討や薄型センサーによる実験を行って,水彩画の最適環境を確認。美術館のランニングコスト削減にも貢献することになった。 |

|

|

|

|

|

| 旧美術館では旧館への感謝を込めた企画展「ありがとう」が催されていた。館内は大勢の訪問者で大変な賑わいだ。美術館独特の静けさはあるものの,作品を見ながら小声で感想を語り合っているのが印象的だった。涙を溜めて見入る若い女性もいる。じっと作品を凝視する子供もいる。自らの心に照らし合わせたり,詩の深い意味を考えたり,素直に感動したり・・・。それぞれに何かを感じ取る空間があった。 『神様がたった一度だけ この腕を動かして下さるとしたら 母の肩をたたかせてもらおう 風に揺れる ぺんぺん草の実を見ていたら そんな日が 本当に来るような気がした』。飯嶋所長が好きという詩画『なずな』も見つけた。 展示室の一角にノートが置かれている。開館直後から備えられたという。もう何冊になったのだろう。作品に感銘を受けた人が思い思いに感想を書き綴っていくのだ。「生きる勇気や喜びをもらいました」「花たちにまた会いたくなって来ました」。そんなメッセージで埋まっていた。 リピーターの多いのもこの美術館の特徴だ。金子館長は「専門知識は要りません。人それぞれに感じてもらえばいい。来るたびにまた違った感動が味わえる。押し付けのない作品だからリピーターも多いのでしょう」と話してくれた。 |

|

|

|

|

|

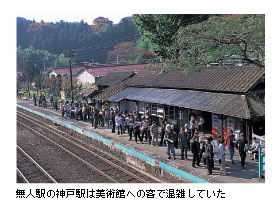

| 帰途は晩秋の色濃い小道を神戸駅まで歩いた。小学生のグループや親子連れや中年夫婦とすれ違う。堰堤下には童謡『うさぎとかめ』などの作詞者,石原和三郎を顕彰した「童謡ふるさと館」があった。ここに併設されているファミリーホールは国際設計競技(コンペ)の舞台にもなったという。 再び渓谷鉄道に揺られる。「疲れたら,おいで」。美術館への,そんな金子館長のフレーズがふと甦った。新しいサークルに並ぶ作品たちにまた会いに行こう,と思った。 旧美術館は昨年12月25日で閉館。取り壊される。富弘美術館は新館オープンの4月16日までしばらくの休館だ。 |

|

|

|

戸は勢多郡東村。かつては銅山(あかがね)街道の宿場町だった。現在は国道122号線になっている。駅前に停まっていた村営のマイクロバスで急坂を登ると,草木ダムの堰堤に着く。標高は450m。足尾山系の水を集めた草木湖の水面に紅葉が映え,右岸には広場公園と駐車場,展望台があった。

戸は勢多郡東村。かつては銅山(あかがね)街道の宿場町だった。現在は国道122号線になっている。駅前に停まっていた村営のマイクロバスで急坂を登ると,草木ダムの堰堤に着く。標高は450m。足尾山系の水を集めた草木湖の水面に紅葉が映え,右岸には広場公園と駐車場,展望台があった。