| ザ・サイト |

|

| |

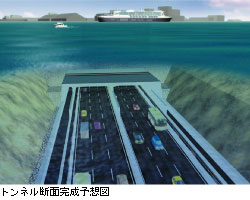

美(ちゅ)ら海に築く沈埋海底トンネル 美(ちゅ)ら海に築く沈埋海底トンネル那覇港(那覇ふ頭地区)道路(空港線)沈埋トンネル (6・8号函)築造工事 アジア・太平洋地域への交流拠点として発展してきた沖縄・那覇港で,海底道路トンネル「那覇沈埋トンネル」の工事が進んでいる。鋼コンクリート製の巨大な箱型の構造物(函体)を海底に沈め,接合してトンネルとする「沈埋工法」の採用は,沖縄では初めて。「台風銀座」で,外洋性波浪が進入する海域での設置という厳しい条件をいかに克服するか。現場の様子を紹介する。 |

| |

| |

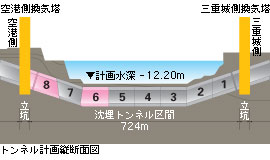

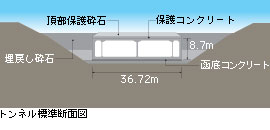

| 工事概要 那覇港(那覇ふ頭地区)道路(空港線)沈埋トンネル(6・8号函)築造工事 場所:沖縄県那覇市,浦添市/発注者:内閣府沖縄総合事務局 開発建設部/規模:共通工(シンカー製作・設置・移設・撤去他)基礎工(床掘工16,061m3 基礎工8,403m3 仮支承台工4基)円形鋼管柱列土留壁撤去工1,915m3 艤装工(艤装品設置,撤去他) 沈設工(曳航,沈設他)撤去工(バルクヘッド,バラストタンク撤去他)函外工(函底コンクリート,コンクリート止砕石)函内工(剛継手結合工,道床コンクリート他)埋戻工38,569m3 仮設備工,台風対策工,維持管理工,計測管理工 工期:2006年9月〜2008年3月 (九州支店施工) |

| |

|

|

| |

那覇港と那覇空港を直結 那覇港と那覇空港を直結美しい海と自然に囲まれ,独特の琉球文化を育んだ沖縄。観光客の数は年々増加して,2006年には560万人を超えた。10年前の1.5倍以上になる。那覇空港では,国内線旅客ターミナルが1999年に建替えられるなど,空港機能の拡充が図られたが,今後も増大が予想される貨物や人の流入出に対応するアクセス道路の整備が課題となっていた。 そこで計画されたのが,高規格道路「那覇港臨港道路空港線」である。同線は,那覇港の4つのふ頭(浦添ふ頭,新港ふ頭,泊ふ頭,那覇ふ頭)を一体化し,那覇港と那覇空港を直結する道路となる。現在,那覇港から空港方面への交通は慢性的な渋滞が続いており,貨物の輸送などに大きな障害となっているが,同線が整備されることで貨物輸送の迅速化,交通渋滞の緩和といった効果が期待されている。「那覇沈埋トンネル」は「那覇港臨港道路空港線」の一部で,那覇ふ頭港口部を海底トンネルで結ぶ。 曳航,艤装,そして時を待つ 那覇沈埋トンネルの全長は724m。8つの函体に分割して施工され,当社はそのうち6号函と8号函の沈設工事を担当している。沈埋工法は,海外では20世紀初頭に鉄道トンネル工事で採用されていたが,日本では1940年代から導入された。当社は,首都高速湾岸線多摩川トンネル(1994年供用開始)や東京港臨海道路臨海トンネル(2002年同)などの施工実績がある。 今回,那覇ふ頭の港口部を結ぶ手段としては橋梁も検討されたが,那覇空港の空域制限や,大型船舶が入港する港湾事情から,海底トンネルが採用された。沈埋工法は,トンネル設置深度を浅くできるため,トンネル全長が短くなり,事業費を抑えるメリットがある。また函体はあらかじめ地上で製作されるため,より高品質なトンネル施工が可能だ。 一方,工事に際しては,気象条件をいかにクリアするかがポイントになる。海上での函体沈設作業には,風速が10m/秒以下,波の高さが0.4m以下(周期7秒未満)など,様々な気象条件が1週間程度連続する必要がある。 |

| |

| |

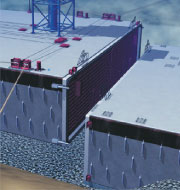

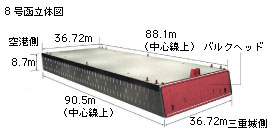

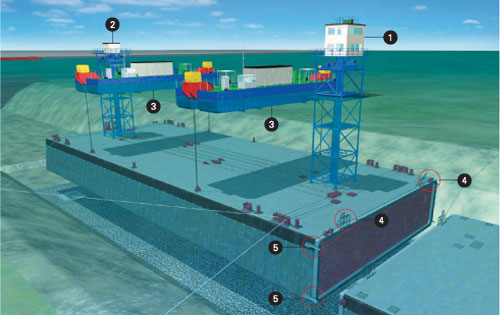

| 大分県の造船所で製作された8号函が那覇ふ頭に到着したのは2006年3月。幅約37m,長さ約90m,高さ約9m,重さ約2,900tの巨大構造物は,4日間かけて回航されてきた。函体は那覇港内浦添ふ頭地区の仮置きヤード(艤装(ぎそう)ヤード)に係留,函体の鋼殻内部に10,000m3を超える高流動コンクリートが充填され,函の最終構造体が完成した。 沈設工事の前には,函の最終設備工事(艤装工事)が必要とされる。艤装ヤードでは,沈埋函を吊り下げるポンツーン,函体の平面位置を制御するウインチタワーや,その上部に沈設作業時の司令室が取り付けられた。艤装を終えた函体は,ここで気象海象条件が整う時を待った。 様々な計測機器を駆使して 沈埋工法のハイライトは函の沈設作業である。気象条件の影響が大きい沈埋工法は,比較的海象条件の穏やかな湾内で施工される事例が多い。しかし那覇港は湾の西側や北側から外洋性波浪が入り込むため,沈設作業のスケジュール決定には細心の注意が払われた。沖縄では,夏は台風,冬から春にかけては季節風が強い。8号函の沈設は,当初9月末頃の予定だったが,台風の発生や季節風などで4回の日程変更を余儀なくされた。 現場の池嵜(いけざき)正勝所長は,「関係者の多くが,年内の設置は半ばあきらめかけていたかもしれませんが,現場の祭事をお願いしているユタ*さんから『8号函は思ったより早く座る』と言われました。私はそれを信じて,毎日インターネットの予想天気図などとにらめっこしていました」という。池嵜所長は,様々な気象情報をもとに自ら1週間先の天気や風向きなどを予想,台風情報に敏感に反応し,工程を組み立てた。粘り強く待った甲斐があって,ついに沈設工事は実施された。 *ユタ:沖縄の民間霊媒師。先祖供養,死者儀礼,家庭内の祭祀,占いなどを生業とする |

| |

| |

| |

|

|

| |

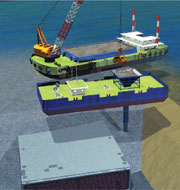

| 2007年10月23日午前8時。快晴,海は凪いでいた。函体は4隻の船に曳航され,ゆっくりと艤装ヤードを離れた。6時間後,予定地まで無事到着。函体の位置や方向は,ウインチタワーに装備したGPSシステムでリアルタイムに計測され,正確に沈設予定地に係留された。 翌24日,午前7時30分から作業開始。函体は,重しとなるバラストタンクに海水が注入され,徐々に海底に沈んでいく。自動追尾の光波測距儀を使用した3次元の位置測量や,函体の先端上部に設置した超音波送受波器により接合部の距離が高精度に把握できる端面探査装置がフル稼働し,多様なデータが司令室に送信された。それをもとにウインチシステムが遠隔操作され,函体の位置を制御する。 複数の計測機器を駆使して,函体は誤差僅か数cmの許容範囲の中に,正確に沈められる。函体の接合状況は,接合部のゴムガスケットの潰れ度合いを測定するポテンショメーターと,水中のダイバーの目視調査で確認された。 午後9時半。8号函は14時間かけて沈設された。「この日のために何ヵ月もかけて慎重に準備してきたのです。無事に沈設することができてよかった」。池嵜所長は緊張の時間を振り返った。 |

| |

|

|

| |

| |

| 操函ワイヤーを調整して,函体の平面位置を直接制御する | ポンツーン上に設置されたウインチのワイヤーの長さを調整して,深さ方向の函体位置を制御する | 水中超音波を用いて,新設函と既設函の相対位置を測定する | 函の端部側面に4ヵ所設置し,接合時に既設函との距離,ゴムガスケットの圧縮率を測定する |

| |

自然を観察して逆らわず 自然を観察して逆らわず沈設から2週間後,池嵜所長に案内され,空港側の立坑から8号函の内部に入った。函にはバルクヘッドが残った状態で,人が通れるだけの通用口2ヵ所が通じている。函体と海底面との間に砕石が投入されて,耐波安定性が確保された時期だった。「今日は,函と海底面の間に水中コンクリートを打設しています。打設完了後,安定性が更に増した段階で,バルクヘッド撤去や函内設備作業へ取り掛かります。その後,函の上部を覆土します」と説明してくれた。 池嵜所長は入社以来,臨海土木を中心に工事を担当してきた。「自然をよく観察し,逆らうことなく,タイミングを逃すことなく」をモットーにする。「若手の社員にも,自ら考えて責任を持って行動することを要求します。沈設作業の1日のために,所員全員で知恵を絞り,先を見越した準備をしました」。 立坑横に簡易祭壇があった。池嵜所長は,海底から採取した石にお神酒を上げるのを毎朝の日課にしている。これもユタさんのアドバイスだという。工事の安全は日々の地道な努力と心構えに支えられている,と実感させられた。 那覇沈埋トンネルを含む「那覇港臨港道路空港線」は,2011年3月の開通予定。美ら海に築かれる「海の道」――。その完成が待ち遠しい。 |

| |

| |

| |

| 沈埋工法施工手順 | |||||||||||

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|||||||||

|

|||||||||||

| |

| |

| |