| BACKSTAGE |

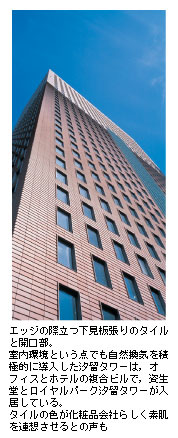

超高層都市を癒す陶土の色 人々が押し寄せる話題の新スポット,地域の夢を託された交通インフラの開通・・・。 今月からの新コーナーでは,そんな新しい建設物を支える舞台裏(バックステージ)にスポットを当て,その建設技術を解剖する。 第1回は「汐留タワー」の壁。光り輝く透明の超高層ビルが林立する汐留シオサイト(東京・港区)のなかで,異彩を放つビルだ。その外壁はテラコッタと呼ばれる陶磁器タイル。原材料は土。 見た目のぬくもりだけでなく,環境へのやさしさも配慮した“癒しの色”である。 |

|

|

|

|

|

| 建築概要 場所:東京都港区 発注者:鹿島汐留開発 設計:当社建築設計エンジニアリング本部 用途:事務所,宿泊施設 規模:S造(CFT柱)一部SRC造 B4,38F 延べ79,819m2 2003年4月竣工(東京支店施工) |

|

|

|

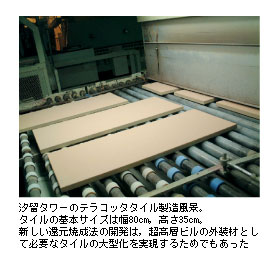

ベージュ,赤,茶色・・・汐留タワーの外壁は,見る角度で表情を変える。均質な工業製品で覆われる現代都市ではめずらしくなった“むら”が,独特の風合いとぬくもりを醸し出す。“人と環境にやさしい超高層ビル”というコンセプトが外壁の表情となって表れている。 ベースとなったのはイタリアと日本の伝統技術。それを最新の技術が超高層ビルの素材として生まれ変わらせた。 まずはイタリア。「焼いた土(terra:地球,土/cotta:焼く)」を意味するテラコッタはイタリア伝統の建材で,土を焼いてつくる陶製品である。古くはメソポタミアやエジプトなどの遺跡からも発掘されている。 石に比べて軽く,加工が容易なテラコッタは,建物の格調を高める装飾陶器として長く親しまれてきた。1920〜30年代のアール・デコ様式のニューヨーク摩天楼で広く装飾として使われ,同時期の日本でも官庁や銀行建築などを飾っている。フランク・ロイド・ライト設計の旧・帝国ホテル(特集ページ移すの章参照)の装飾もテラコッタだ。 そして日本の伝統技術。汐留タワーのテラコッタタイルは,愛知県の伝統産業である常滑焼の技術を応用して焼かれている。赤褐色の急須や植木鉢の陶器でお馴染みだ。ぬくもりのある色と風合いを求めて世界の土の原産地を当たった結果,平安時代に起源をもつ常滑焼に辿りついた。完全燃焼させた炎で焼くと安定した色幅になるが,酸素を薄めて焼成すると炎の動きで表面の色合いが決まるため,二枚と同じものはできない。この還元焼成法がテラコッタタイルに暖かい触感を生んだ。 テラコッタタイルの大きさや張り方は複数のパターンがあり,それがビル全体の繊細で多彩な表情をつくりだす。横長のタイルを少しずつ重ねながら張られた部分は,木造建築の下見板張りがヒントになった。 やさしい見た目の一方で,テラコッタタイルのような陶磁器の耐久性はきわめて高い。古代の煉瓦がいまも原形で出土するほどだ。 さらに,環境にやさしいエコ・マテリアルでもある。建材製造時のエネルギー消費やCO2の排出量という点では,金属製の素材に比べて陶磁器はおよそ2/3になる。そして今回のテラコッタタイルのために開発された新しい還元焼成法によって,製造エネルギーの1割以上を削減している。 また,タイルの原材料は自然界に豊富な土である。汐留タワーのテラコッタタイルの原材料はすべて国内の土であり,約4割が再生材料を使用している。不純物が含まれるという理由で廃棄されがちな材料も,逆手にとれば味わいのある“むら”を出すことに活かされる。 均質的なハイテク素材の超高層ビルの風景に現れた,汐留タワーの自然な表情。人肌の温かさを感じさせるその裏側には,伝統を活かした環境技術が潜んでいたのだ。 |

|

|

|

|