| 鹿島紀行 |

|

|

| 第1回 瀬戸大橋 〜「橋」に魅せられた技術者一家とサヌカイトの音色〜 |

|

|

|

|

|

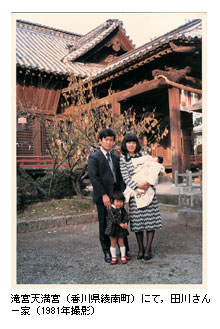

《長女7歳。昭和54年生まれ,小学1年生。本四連絡橋児島・坂出ルート着工と同時に,生を受けました。名前は喬子(きょうこ)。「広く高く」との思いをこめたと,名付け親たる夫は言います。しかしその胸の内には「橋の子」だからとの思いがあったに違いありません。 一年一年,橋が出来るにつれて,喬子もすくすく育っていきました。いま,娘は学校で学ぶ様々な知識に目を輝かせている日々。まもなく「橋」という字も学ぶことでしょう。そのとき娘の心にあの坂出の現場の風景が浮かび上がるとしたら,どんなに素敵だろうとふと思ったりします》 最初の鹿島紀行は,鹿島婦人会誌『流れ』24号(1987年)に載ったこのコラムが出発点になった。 |

|

|

|

|

|

|

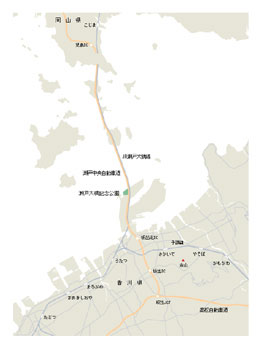

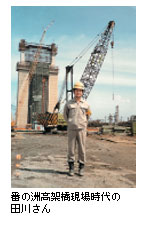

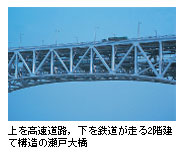

田川寿美さんが鹿島に入社したのは「明石海峡大橋の建設に携わりたい」の一心からだった。父が兵庫県明石市出身ということもあって,幼い頃の風景にはいつも明石の海があり,潮流の激しい海峡を連絡船で渡った小さな記憶があった。京都大学工学部に入学,大学院で土木工学を学ぶ。明石海峡に橋を架けるという話を聞いたのはちょうどその頃のことである。 1974年入社。ところがオイルショックなどで明石海峡大橋の着工は遅れ,最初に建設が決まったのは児島・坂出ルートの瀬戸大橋だった。77年に本社土木工務部から四国支店へ移り,翌年着工と同時に,坂出市の本四出張所に勤務した。夢の実現への第一歩を踏み出したのである。 着工の年,大学時代に知り合った郁代夫人と結婚。橋のない瀬戸内を渡り,坂出市に隣接する綾南町に住んだ。着工から10カ月後に長女が誕生。2年後には長男が生まれた。 瀬戸大橋ではルート最大の吊橋・南備讃瀬戸大橋(全長1,723m)を支える巨大なアンカレイジ「7A」の建設工事を2年,そして瀬戸大橋が四国・坂出に達する番の洲高架橋を3年間担当した。番の洲高架橋は全長2,939m。南備讃瀬戸大橋から70mもの高橋脚で受け継ぎ,35mまで37基の橋脚で緩やかに下る。世界でも例を見ないコンクリート高架橋だった。 高架橋建設に当たっては,南備讃瀬戸大橋側に高さ73mの橋脚(3P)が試験工事用として先行して建設された。この橋脚の上からの眺望が田川さんの楽しみでもあった。眼下の番の洲埋立地や陸続きの沙弥島,7Aを先頭に着々と建設が進む橋脚群,そして上陸地点となる坂出の町並みと讃岐独特の椀を伏せたような丘陵が遠望できた。 |

|

|

|

|

|

|

|

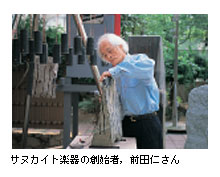

その丘陵のひとつが海抜282mの「金山(かなやま)」である。この山の所有者である前田仁さんに案内されて登った。坂出の市街地越しに,大きな弧を描いて坂出に上陸する番の洲高架橋が遠くに見える。 金山には1万年以上も前に日本列島に住んだ先史時代人の生活の場があった。産出する古銅輝石安山岩(サヌカイト)を割って石器材に用いたという。それが瀬戸大橋着工と同じ78年に,日本考古学会の調査で分かった。 地元の人からは「かんかん石」と呼ばれ,古くから音の出る石との認識はあったが,この石の音楽性に注目,打楽器として完成させたのが前田さんだった。 山中の岩場に散乱する砕石を前田さんが手渡してくれる。叩くとそれは容易に裂け,シャリーンと澄んだ音をたてた。 金山に設けた展示場「けいの里」には,前田さんが製作した様々なサヌカイトの楽器が並んでいた。88弦を石に置き換えたピアノや巨大なドラのような「磬(けい)」,石をシロホン型に並べた「 |

|

|

|

|

|

|

|

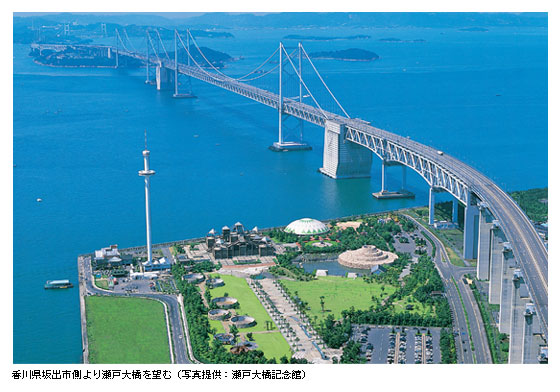

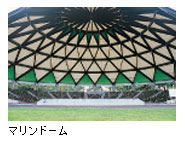

瀬戸大橋は88年4月開通した。開通式典には皇太子ご夫妻(現天皇,皇后両陛下)が出席された。ご夫妻は帰途,坂出の五色台に立ち寄られ,展示されていたサヌカイトに触れて,清らかな余韻を楽しまれたという。 番の洲には開通を記念して,瀬戸大橋記念公園と記念館が設けられた。人類の英知と最新の科学技術,そして完成までの壮大なドラマを後世に残そうという狙いがある。動く模型や映像を駆使した展示は,いまも訪れる人に驚きと感動を与えている。開通から2ヵ月後,記念館のマリンドームで開かれた瀬戸大橋博覧会のイベントでは,サヌカイトの音色が披露された。 記念公園隣接のタワーに上ると,田川さんがかつて3Pから見たのと同じ眺望が楽しめる。瀬戸内の島々の佇まいは同じだが,周辺の景観は変わった。番の洲埋立地に建ち並ぶ工場群,記念公園周辺の緑,そして何よりも完成した高架橋を往来するたくさんの車。瀬戸大橋の存在の大きさの一端を知る思いだった。 |

| 番の洲高架橋工事を終えた田川さんは大阪支店に移り,85年から92年まで念願の神戸・鳴門ルートの明石海峡大橋建設に携わった。現在は関西支店営業部営業統括部長の要職にある。いま田川さんは,瀬戸大橋建設に費やした6年余を「橋梁土木の基礎を体験できただけでなく,土木技術者として生きていく自信を得た。技術屋冥利に尽きる期間でした」と振り返るのである。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

冒頭のコラムの筆者は,もちろん田川夫人の郁代さんである。神戸市垂水区西舞子の自宅に一家を訪ねた。喬子さんは福井の大学院で建築学を専攻。住宅メーカーへの就職が決まっていた。長男の雄之(たけし)さんは長野で勉学中ということで,目下夫婦二人暮し。ここに居を構えたのは明石海峡大橋に携わった85年からという。高台にある家の屋上からは,田川さんの夢を実現した明石海峡大橋の優美な姿が一望できた。 「喬子の名は,人生の目標を高くもって生きてほしい,との意を込めてつけた名です。私の好きな字でもありました」という田川さんだが,こうも言う。「自分が生まれた時,家族が何をしていたのか,後になって喬子自身が自覚してくれればあり難い,そんな私の願望もありました」。 田川さんの「橋の子」の思いを受け止めた郁代さんは「やがて完成する橋とともに喬子は21世紀を生きるのよ」と,生まれたばかりの娘に語りかけたという。瀬戸大橋も喬子さんも,郁代さんにとってまさに未来の象徴だったのである。 喬子さんは自分の名前をどう思っているのだろう。インタビューに応える喬子さんからのメールが届いた。「子供の頃はもっと凝った名前がよかったのに,と思ったこともありました。でも今はこの名前が好き。名前に励まされることもあり,父に感謝しています。名前に託した父の仕事に対する思いの強さを深く感じずにはいられません」。そう書かれていた。 「私の気持ちを理解してくれたのかな・・・」と田川さん。喬子さんが「ものづくり」の道を選んだのも,橋に賭ける父の後ろ姿を見ていたからだろうか。 《列車で瀬戸大橋を渡ったことがある。瀬戸内海の自然を背景に,振動と共に鉄道を支える鉄枠が一つ一つ後ろへ走り去る。心に浮かんだのは,橋に携わった夫の姿と彼が名づけた喬子という名前。そして瀬戸大橋につながる私たち家族の四国時代。かつて船で渡った海を見ながら,橋の存在の大きさと過ぎ去った時間を愛しく思い出したのだった。瀬戸大橋は私たち家族につながる橋である。そして明石海峡大橋へとつながる橋でもあった》 取材の後,郁代さんはこんなメッセージを寄せてくれた。喬子さんだけでなく田川さんもまた正真正銘の「橋の子」だったのである。 |

|

|

|

|

|

|

|

手元に前田さんからいただいたサヌカイトの“風鈴”がある。初冬の風に透明な音色を奏でている。田川夫妻も折りに触れて聞いたというサヌカイトの音色。それは取材で逗留した坂出の町や圧倒的なスケールで迫ってくる番の洲高架橋を思い起こす音にもなった。 開通式の折りに当時の皇太子ご夫妻が鳴らされたというサヌカイトは,前田さんの展示室に置かれている。 |

|

|

|

|