| 鹿島紀行 |

|

| 第7回 竜飛岬 〜地底に挑んだ男たちと新エネルギー基地/風の岬はいま〜 |

|

|

|

|

|

|

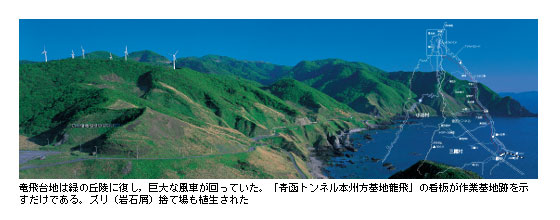

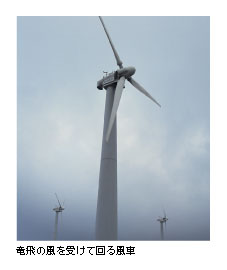

竜飛は風の岬である。年間200日は風速20m以上の強風に見舞われる。なだらかな起伏は芝生の連なりのように見えるが,近寄るとそれは伸びても伸びても先端を風の吹くままに刈り込まれた木々の集合であることがわかる。 《ここは,本州の袋小路だ。・・・そこに於いて諸君の路は全く盡きるのである》 太宰治は小説『津軽』の中で竜飛岬をこう表現した。果たして竜飛は強風苛烈な地の果てなのか。 「袋小路」の開鑿へ果敢に挑んだ男たちがいた。1972年(昭和47年)3月,本州と北海道を隔てる津軽海峡を海底トンネルでブチ抜こうという壮大なプロジェクトが本格スタートしたのである。 |

|

|

|

|

|

|

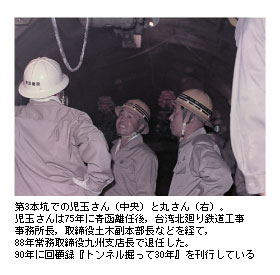

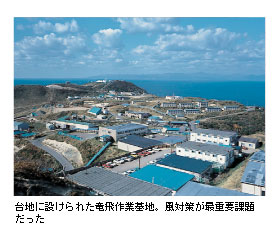

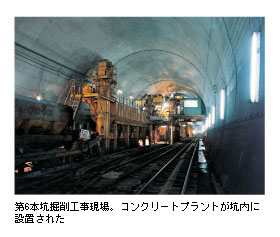

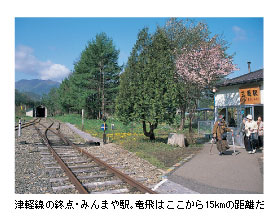

本州側工事起点である竜飛岬の青函トンネル工事事務所初代所長に任命されたのは児玉安彦さんだった。山陽新幹線大平山トンネル工事から転戦の根っからのトンネル屋である。 「世紀の大工事に携われるのは土木技術者の本懐」と71年11月,現地に勇躍乗り込んだが,先ず直面したのが竜飛の風だった。特に11月から4月まではほとんど休みなく強風が吹く。 高さ60mの断崖上の20haほどの台地に鉄建公団の基地があり,その空き場所に鹿島JVの作業基地を設けた。ここが1000人を超える社員・作業員の生活と仕事の場になる。風に対抗するには,鉄骨かコンクリートプレハブの堅固な建物に仕上げる必要があった。 「建物と建物の間は鉄製のトンネルで結んだ。吹雪の中ではこの通路が移動の生命線になる。それらを突貫工事で仕上げました」。当時の作業基地の写真をみながら,児玉さんがいった。 翌年8月に津軽線の終点みんまや駅近くの社宅に入った夫人のあや子さんも,竜飛の風には戸惑ったらしい。鹿島婦人会誌『流れ』26号にこんな記述がある。 《郵便ポストまでの道が,吹雪けばどんなに長いものかは体験しなければ判らないことだ。風の吹き通る道は,雪のひとかけらもなく凍りついて,歩くのが恐い程なのに,吹き溜まりは身がすっぽり埋まる程につもる》 世紀の長大トンネル「青函トンネル」は全長53.9km,うち海底部は23.3kmである。当社は本州側の竜飛工区をJVで担当した。74年12月に作業坑で起きた大出水は,ポンプの排水能力が辛くも出水量に勝って危機を脱した。作業現場の過酷な環境も,地下に着替え室を設けるなどの工夫を凝らした。冬の坑外は強風で体感温度がマイナス25度にもなるが,坑内はプラス30度。湿度は90%近くもあった。 多くの難関を突破しながら85年3月,海峡中央部で本坑が貫通。88年3月13日一番列車が海底トンネルをくぐり抜けた。地質調査から数えて42年,着工から16年の歳月と約7000億円をかけての完成だった。 《この間のトンネル掘削は,山と水と風との闘い,そして時間との闘いであった。しかし人々の英知と技術を結集したこのトンネルは,我々が残す“未来への遺産”であると信じている》 3代目所長を務めた丸善光さんが,開通を祝って88年5月号の『月報鹿島』に寄せた一文である。それは青函トンネル工事に従事した全ての技術者や作業員に共通する思いだっただろう。凝縮された言葉に,彼らの海底トンネルへのこだわりと誇りと情熱の息遣いが感じ取れるのである。 丸さんは72年の乗り込みから84年までの12年余をこの強風と極寒の地の工事に邁進した。完成時には試運転列車で夫人の弘子さんと一緒に海底トンネルをくぐった。 トンネルに入る直前,弘子さんは窓際の席を丸さんに譲った。「感無量の表情で暗闇の中を過ぎ去るトンネル灯を見つめていました」と弘子さんはいう。今年1月,丸さんは体調を崩し,闘病中である。 |

|

|

| クリックすると大きくなります |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| クリックすると大きくなります |

|

|

|

|

|

|

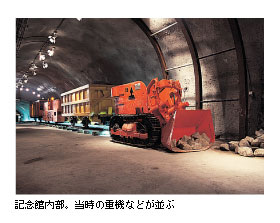

台地の一角に,88年の開通記念博覧会に合わせて作られた「青函トンネル記念館」があった。トンネルの構造,工法や歴史などを知るためのパネルや模型,建設当時に使われた機械,調査に用いられた水平ボーリング機械などが展示されている。記念館館長の濱谷廣光さんによると,夏休みやGWなどには1日4000人もの人が訪れるという。 記念館からは,トンネル工事の際の作業坑や先進導坑などを利用した地下体験坑道に入ることができる。体験坑道入口とを結ぶ傾斜角14度,距離778mのケーブル鉄道は旧工事用斜坑を用いている。10分足らずで海面下140mの地点に到着。ライトアップされた展示スペースのほかは漆黒の空間だ。 地下はかなりの高温を予想したが,気温は14度。体験坑道には換気のため地上から常時送風されており,地上の温度とほぼ同じに調節されていた。作業現場の30度は幸か不幸か体験することはできない。 濱谷さんは,建設当初に先進導坑を直轄工事で行っ  た鉄建公団で資材調達を担当した。「鉄道のないみんまやから竜飛まではものすごい悪路。加えてあの強風ですからね。その後専用道が開通して少しラクにはなりましたが」と,未曾有の量の資材物資運搬に苦闘した時代を話してくれた。いま専用道路はアジサイロードと名を変え,季節の頃には鮮やかな七変化で観光客を喜ばせる。 た鉄建公団で資材調達を担当した。「鉄道のないみんまやから竜飛まではものすごい悪路。加えてあの強風ですからね。その後専用道が開通して少しラクにはなりましたが」と,未曾有の量の資材物資運搬に苦闘した時代を話してくれた。いま専用道路はアジサイロードと名を変え,季節の頃には鮮やかな七変化で観光客を喜ばせる。記念館近くの「竜飛崎温泉ホテル竜飛」は,鉄建公団による斜坑工事が始まった翌年の68年に開業した。設備が整うまで当社JVの事務所や仮設宿舎としても利用された。ホテル竜飛の女将,杣谷(そまや)茂子さんは当時,当社の一員として作業員をサポートした。「1日に50杯ものお茶を煎れたこともありました」。児玉さんや丸さんも杣谷さんのお茶で,疲れを癒したのだろうか。 「いまでも当時の工事関係者がホテルに集まり,旧交を温めていらっしゃいますよ」。杣谷さんは,密なおつきあいがいまも続いていることを喜んだ。 |

|

|

|

|

|

|

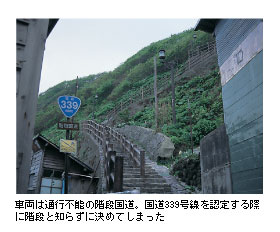

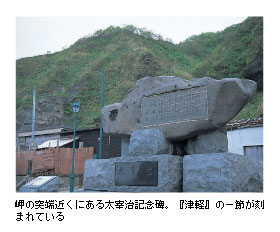

竜飛の観光名所にもなった約360段の「階段国道」を台地 から岬に下り,いよいよ津軽海峡という行き止まりに,冒頭に記した太宰の『津軽』の一節を刻む碑がある。 から岬に下り,いよいよ津軽海峡という行き止まりに,冒頭に記した太宰の『津軽』の一節を刻む碑がある。丸さんは『流れ』16号に『津軽』の記述を受けてこんな文章を記した。 《だが現実は変らんとしている。・・・この路は決して袋小路のままではない。決して尽きない。海の底をすすみ,更に青い石の間をさかのぼり,さかのぼれば,一瞬にして,開ける世界に,辿りつく・・・》 地底に挑んだ男たちの力で袋小路はついに明け開かれた。しかし竜飛の風は変わらない。それがいま,21世紀のクリーンエネルギーを作り出す力強い追い風となって吹いている。 帰途,津軽線で蟹田まで戻り,特急スーパー白鳥で青函トンネルをくぐった。側壁に並んだ蛍光灯で列車のスピードがわかる。抜けるまでに約30分。児玉さん,丸さん・・・そして建設に関わった技術者たちの熱き思いを重ね合わせて,その灯を追った。 |

|

|

|

|

|