| 検索 |

| |

|

|

|

|

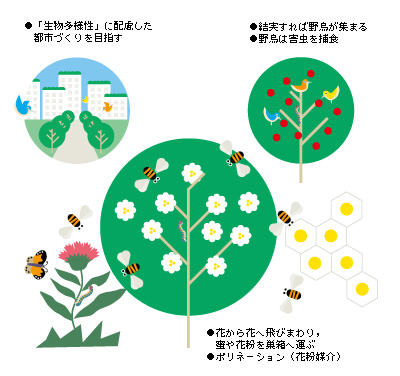

ミツバチが,地域の生態系を測る存在として注目されています。 ミツバチが,地域の生態系を測る存在として注目されています。都会でミツバチが住める環境づくりは「ミツバチプロジェクト」と呼ばれ,都内では銀座や品川区の商店街などで広がっています。当社でも,今年5月から,このミツバチプロジェクトがスタートしました。 「生物多様性」に配慮した都市づくりに活用していく考えです。民間企業が主導するミツバチプロジェクトは珍しく,建設業界では初の試みです。プロジェクトを推進する皆さんに話を聞きました。 |

| |

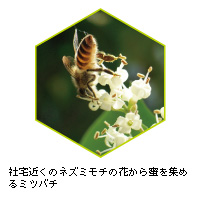

| ミツバチプロジェクトとは? まず,ミツバチの働きについて説明しましょう。ミツバチは,花から花へ飛びまわり,女王バチや幼虫などの食べ物となる蜜や花粉を巣へ運びます。この行動は,ポリネーション(花粉媒介)という重要な働きも担っています。近年,花粉を媒介する昆虫や鳥などの生物が少なくなったことにより,都会の植物は受粉機会を失っています。 例えばソメイヨシノです。本来,桜の木ですからサクランボが実るはずですが,都心部ではほとんど結実しません。しかし,ミツバチの力で花粉を媒介すれば,結実し種子となり,実を食べる野鳥も集まってきます。野鳥は害虫を捕食するなど,生態系を向上させる手助けをしてくれます。ミツバチと聞くと安全性に疑問を持たれるかもしれませんが,人を刺すことはめったになく,他の都市部のプロジェクトでも事故の報告例はありません。また,ミツバチは少量の農薬でも死んでしまうため,環境指標種としても注目されています。 我々に蜂蜜や蜜蝋を提供してくれるだけでなく,生態系保全のための重要な生物です。ミツバチが生息できる環境は,人間にとっても安全な空間と言えるのです。このことから,ミツバチプロジェクトが都心で静かなブームとなっています。 行動を数値化して都市づくりに活用  今年5月,当社社宅(東京都豊島区)の階段室最上部に巣箱を設置して,実験を開始しました。ミツバチの扱い方や巣箱の形状などを大学の先生や養蜂家の方に教えてもらいながらの手探りでのスタートでしたが,順調に成育し当初3,000匹だったミツバチも8,000匹を越しています。(6月現在)最終的には,巣箱を増やし30,000匹を飼育します。 では,このミツバチを使って何をするのか?ミツバチの行動範囲(巣箱から半径2km)で,どの場所のどのような種類の花から蜜や花粉を集めているのかを調べています。これは地道な作業で,私たちが飼育するミツバチにマーキングなどをして,行動範囲を調べています。最近,民家の庭先や生垣として植えられているブラシノキやネズミモチという種類の植物から蜜や花粉を集めていることが確認できました。季節ごとの花の種類も調べます。 今後は,ミツバチの行動を数値データにして,どのような緑地を作れば,様々な生物が共生できるかをコンサルティングするサービスの展開を予定しています。また,街路樹の設計資料への活用,ミツバチプロジェクトの実施支援,商業施設における地産地消型施設「ミツバチカフェ」などの提案も想定しています。従来の景観重視の緑化だけでなく,人間にとっても安全で快適な「生物多様性」に配慮した都市づくりを目指します。 |

| |

|

| |

|

| |

| |

幼稚園児への環境教育にも活用 |

| |

|

|

|

|

| |

|

|||||||

| |

| |

こだわりはニホンミツバチ

こだわりはニホンミツバチ