| 鹿島紀行 |

|

| 第6回 トリトンスクエア 〜変わる東京/下町情緒と超高層ビルが同居する街〜 |

|

|

|

|

|

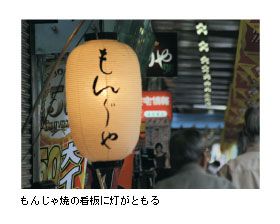

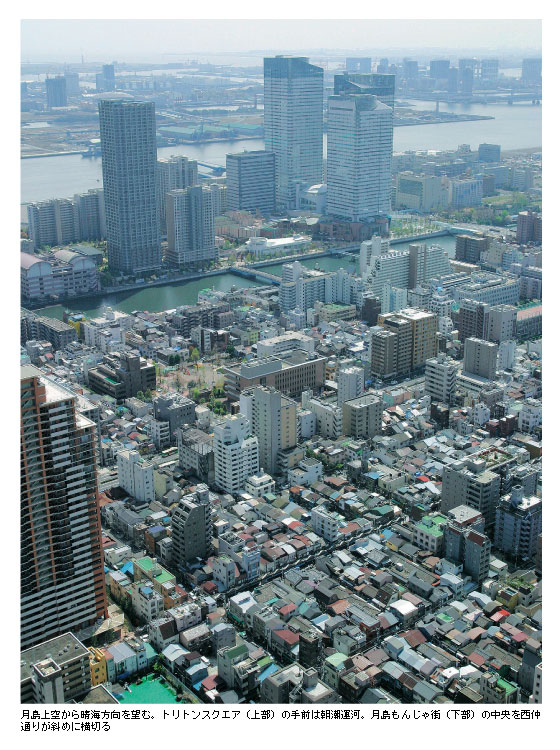

月島は民家と商店と町工場が並ぶ小さな街だった。午後の時間になると,駄菓子屋の片隅から「もんじゃ焼」の香ばしい匂いが流れてくる。もんじゃは下町のこどものおやつ代わりだった。運河の向こうの晴海は何もない原っぱ。レンゲの花がいっぱい咲いていた――。 月島に生まれ,いまも月島に住む篠田静江さん。もう50年も前,小学生のころの記憶の中にある風景である。 東京・隅田川中洲の月島。いま月島といえば「もんじゃ焼」である。30年ほど前,駄菓子屋から数軒が独立し,南北に貫く西仲通りを中心に大小70軒もの店が立ち並ぶ。 小麦粉のとぎ汁に野菜などの具を入れて,鉄板に落とす。具で丸く土手を作り,中央に残りを流し込み,ソースをかける。そうして三味線のバチみたいなヘラで,ふうふう言いながら食べる。これが「もんじゃ焼」だ。 篠田さんによると,昔のもんじゃはキャベツや切イカ,そば,天カスなど素朴な材料しか使っていなかった。いまはトッピングの種類がすごい。「え,そんなもんじゃがあるの!」と,生粋の地元っ子を驚かせる。夕刻の“もんじゃストリート”は若者が列をなし,週末には「もんじゃマップ」を手にした観光客が町を練り歩く。ソースの焦げる香りは街の夕暮れの風物詩にもなった。 そんなもんじゃストリートから,軒が接するように建つ古い家並みの路地に入る。そこには戦後の下町の佇まいがある。月島は幸い戦火を逃れ,駄菓子屋ももんじゃも下町情緒も生き延びた。 家並みを抜けると,スマートな3棟の超高層ビルの灯が見えてくる。2001年3月,朝潮運河を挟んだ晴海1丁目に完成したトリトンスクエアである。篠田さんの記憶の中にある「レンゲの原っぱ」だ。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

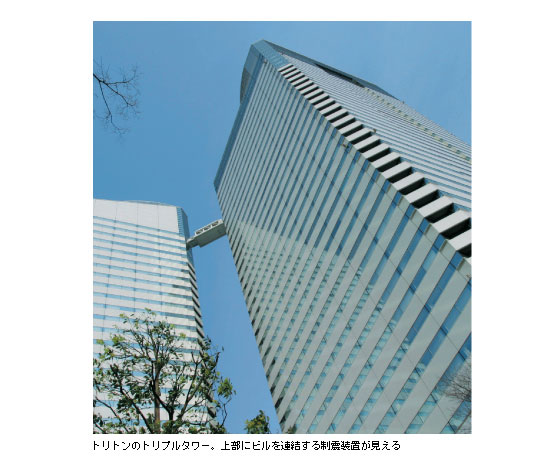

正式には「晴海アイランド トリトンスクエア」。東京ドームの8倍もある元の敷地には,公団の団地や倉庫などが立ち並んでいた。「たそがれ地区」と呼ばれたウォーターフロントに人の流れと賑わいを呼び込もうと,地権者と都市基盤整備公団がチームを組んだ大規模再開発事業だった。そしてオフィス街区と商業施設,コンサートホール,高層集合住宅からなる新しい街,「職・遊・住」の3つの機能を併せ持った複合都市を誕生させた。 33階のZ棟,39階のY棟,44階のX棟で構成されるトリプルタワーは,ビル頂上部の螺旋状のデザイン,エントランスの巨大なガラスの庇,さらには3つの高層ビルの足元を結ぶ豪快なアトリウムなどが一体的にデザインされた。3棟間の上部には,地震時にビルの揺れに追随して伸縮し,揺れを押さえ込む2つの制震ブリッジが連結されている。 当社はY棟を施工したほか,X棟及びホール,コーナーパークエリアなどの工事に参画した。トリトンスクエアのビジネス人口は約2万人。完成してこの3月で3周年を迎えた。 エントランスからエスカレータを上がるとグランドロビーにでる。各棟へはここからアプローチする。上部にホール,左手へ進むとショップとレストラン街の「トリトン通り」がある。吹き抜けの通りは約60軒の店が個性的なファサードを競っている。 ショップから屋外に出るとテラスが広がる。花のテラス,緑のテラス,水のテラス・・・。アフター5のOLや買い物袋を手にしたおかみさんが,それぞれの時間を楽しんでいる。 朝潮運河側の道は段差なしで一体化され,道幅の広いプロムナードになった。ウォーキング途中の男性が家族連れに挨拶して通りすぎてゆく。近代的な都市空間にちょっぴり下町の生活の匂いが溶け込む,そんな落ち着いた街の雰囲気を3年の歳月が醸成していた。 篠田さんも,友人が来るとかつては銀座へ食事に誘ったりしたが,トリトンができてからは,ここを使うことが多くなったという。 いま首都東京の変貌が著しい。トリトンスクエアの後も,昨年から今年にかけて汐留,六本木,品川,東品川,大崎と,次々に新しい街が出現した。さらには秋葉原や八重洲なども控えている。突然変わった風景,消えてしまった街角に戸惑いを覚えた人も多いに違いない。 しかし拡大する国際化の中で,東京は変化をせざるを得ない。その大規模再開発はわが国の発展に不可避であり,それが都市住民の活力と新たな都市の魅力を創出するからである。では東京の再開発事業と古い街並みとの関わりは,これからどうなっていくのだろうか。 当社開発事業本部副本部長の角洋一さんはこう言う。 「再開発は,それぞれの場所が果たすべき機能が変化してきたことに伴って生じるので,経済合理性を持たなければならないが,それに加えて,人がそこに住み,働き,集うといった活動をいかに生み出すかという点を心掛けるべきだと思う。最近の再開発は概ねそうした思想の上に成り立っています。このようなコンセプトで臨んだ街なら,時間をかけながら周辺の古い街並みや既存の憩いや安らぎの空間などとも自然に調和し,融合していくのではないでしょうか」。 例えば新宿の路地の飲み屋街。点在する横丁的なエリアは意図して造ったものではなく,その周辺に住み,働き,集う人々の生活の中から発生し,定着した。似たような施設は用意できても,再開発がそれを完全に再現することはできない,と角さんは言うのである。 一方で,古き良きもの,文化的価値のある景観を意図的に護る試みも都市計画,関連法整備の観点から積極的に行われている。例えば室町三井新館や明治生命館は,明治・大正期の名建築の一部を残し,その分余った容積を隣接するビルの容積率に加算するなど,事業性も配慮した法的な仕組みが取り入れられた。 「開発事業者の観点からすれば,手掛けていく新しい街を他の街とどう差別化を図るかが重要なテーマになる。その中には新しい街の“らしさ”の追求と周辺の町との融合も含まれます」。それが角さんの東京再開発の青写真である。 |

|

|

|

|

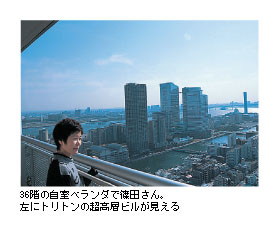

トリトンと月島の家並みを眺め,洒落たカフェでお茶を飲み,もんじゃの匂いの中にいると,こんなごちゃ混ぜの東京もいいな,と思えてくる。下町の住民が新都市を気軽に散策し,オフィスのビジネスマンがもんじゃの味を楽しんでゆく。そんなコラボレーションが。 だいぶ前のことだが、当社婦人会誌『流れ』(1970年)に建築家の黒川紀章さんが面白いことを書いている。 《超高層ビルの角を曲がってちょっと小路に入ると,小唄のお師匠さんの家が昔ながらの風情で,その間におさまっている。夕方になると焼き芋屋が屋台車を引張ってやってくる。その度にぼくは,東京はいい町だなあと思う。非常に技術的なものと,実に人間臭い面,人間の持つ不合理な面とが同時にあって,まさにここにこそ未来があるような気がしてならない》 高層ビルと下町情緒の同居というか,こうした都市再開発は結構前から始まっていたのだ。もんじゃの町は近代都市に飲み込まれてしまいそうに見えるけれど,連綿と続いた下町の風情は依然健在だ。そして新しい風を受けた「Tokyoダウンタウン月島」になり,一方トリトンは,月島の庶民性を取り込んで「晴海の味」「晴海らしさ」を醸成する。 篠田さんは1965年(昭和40年)に鹿島に入社,女性トレーサーの草分けとなった。土木設計部などを経て,宮崎明専務(当時)の秘書となり,副社長,社長,名誉相談役時代を通じ秘書業務を計18年間務めた。昨年6月退社。いまは毎朝1時間をかけて,トリトンのプロムナードや大川端をウォーキングする。月島ウォッチングも欠かさない。 「マンションが建ち,建て替えや空き家が増えて,下町情緒は確実に狭まっている。でも昔ながらの路地を再発見して新鮮な気分に浸ることもあるのです」。 篠田さんの住んでいた家は,中央区の都市開発事業の対象地域となり,2年前に完成した38階建てマンションの36階に移った。かつての自宅は保育園などの施設になり,ベランダの直下に見える。 夜7時を過ぎても窓の明かりを輝かせるトリトンのビル群,小さな屋根の連なりの中にネオンの灯をまたたかせる月島界隈。超高層ビルのベランダから,篠田さんはこれからも月島と晴海の変遷を見続ける。 |

|

|