| ザ・サイト |

虎屋京都店 お蔵改修工事 全国に名を馳せる和菓子の老舗「虎屋」。発祥の地の京都に,その蔵は建つ。 創建から150年余を経て,風情ある佇まいを見せながらも積年の傷みを改修する時期を迎えていた。今月のザ・サイトでは,伝統の技法を駆使して,この歴史的遺産を蘇えらせた「平成の大改修」を紹介する。 |

| 工事概要 |

|

|

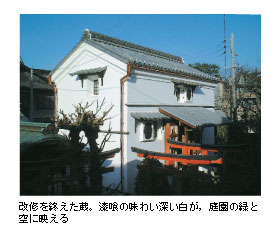

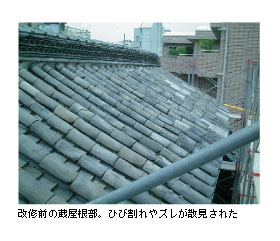

| 京都の歴史的遺産 永らく宮中の御用を勤める虎屋は,京都が創業の地である。お蔵は京都御所のほど近く,虎屋が展開する和菓子喫茶「虎屋菓寮京都店」の敷地内,日本庭園に隣接して建つ。安政年間頃(1854〜1860年)に創建されたと推定され,風情ある佇まいが菓寮を訪れる人々の目を和ませていた。 そんなお蔵にも,喰壁の剥落や屋根瓦のずれなどの傷みが目立つようになっていた。倉庫としての機能を維持・回復するため,また貴重な歴史的遺産を保護するためにも早急な改修の必要に迫られていた。 |

|

|

|

|

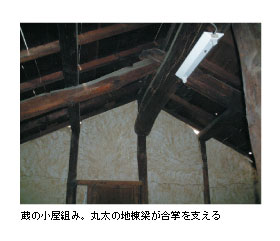

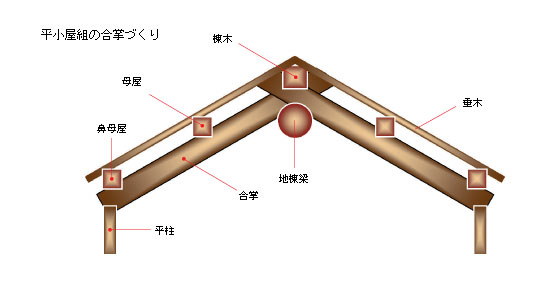

| 古来の技法を最大限に活かす 改修計画の策定にあたり,当代数奇屋大工の第一人者・木下孝一棟梁の協力も得て,調査にとりかかった。蔵は,当初は平屋で建てられ,明治時代に柱を継いで二階建てとした経緯があった。一・二階を貫く通柱(とおしばしら)はない。屋根の小屋組みは,二本の梁が斜めに支え合う合掌づくりである。それを支える地棟梁(じとうりょう)と呼ばれる軒方向に配された丸太梁は一般には妻側の天秤梁で受けるが,当建物は二階の柱にほぞ差しで納められていただけである。主要な部材にも所々に虫喰や鼠による傷みが散見され,永く保存していくためには上塗りやひび割れの補修などのほか,耐震補強の必要も指摘された。 当初は,新たに耐震壁を設けるなどの抜本的な対策も検討されたが,慎重に検討を進めた結果,傷んだ部材は交換し,使用できる材料は極力再利用を図ることとした。それまでの震災や風雨に耐えてきた「古来木構造の良さ」を保存することを最優先としたのである。 |

|

|

|

|

|

|

|

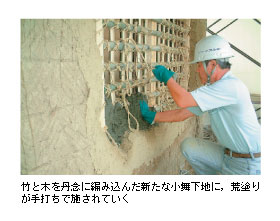

| 深い傷みを癒す 蔵は,厚い土壁で覆われる典型的な土蔵づくり。瓦も土を敷いて葺いていく。台風シーズンを跨ぐ8ヵ月の工期のなか,土を用いた多彩な技法を駆使する改修の大敵となるのは風雨である。そこで,蔵をすっぽりと覆うように仮設の屋根と四方を遮蔽するシートを設けた足場が組まれた。改修工事は「全天候型のミニドーム」の中で行われたのである。 解体工事の進行に伴い,新たな課題が浮かび上がった。見えない部分,特に屋根部材の傷みが当初の予想より進んでいたのである。屋根には明治時代,輸入鋼材を用いた大々的な補強が施されていた。棟と両側の鼻母屋の上にH型鋼が配置され,軒壁の外側への孕(はら)みを抑えるために,それらをL字型のアングルで連結していたのである。ところが,それがまったく効いていない。H型鋼が載せられた軒部材は腐朽がひどく,土壁の上部(台輪)も雨水により激しく腐朽していたのである。地棟梁にも虫喰や鼠による大きな被害が認められた。その結果,当初の計画は変更を余儀なくされ,使用できる部材は極力再利用しながらも,小屋組材の大々的な取替えが行われた。同時に二階の梁の一部も取り替えられた。 壁の一部も,抜本的に刷新された。壁は,小舞下地(こまいしたじ)と呼ばれる,竹と木が荒縄で巧みに編み込まれた骨格に土を塗りつける伝統技法でつくられている。当初は土壁の補修は塗り直しに留める計画であったが,内部の木・竹にまで腐朽が及んでいる箇所では小舞下地から新たに再構築した。また四方の台輪は,下地から全面的に組み直した。 |

|

|

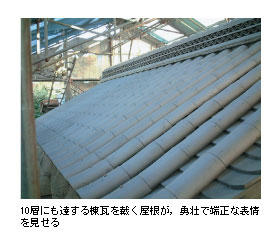

| 伝統技法の駆使 左官工事にも古来の技法が駆使された。荒塗りと呼ばれる最も内部の下塗りを「手打ち」で塗りこみ,さらに中塗り,上塗り漆喰の三層で仕上げていく。用いる土の粒子も,外部にいくほど細かくなり,最後の漆喰上塗りでは,俵灰(たわらばい)と呼ばれる希少な石灰が用いられた。工程の間にも斑(むら)直しや荒縄の編みこみなど,層間の付着を強め美しく仕上げる繊細な手法が凝らされた。また,創建当時に用いられた土は極めて良質で,改修でこそげ落とした土を回収・分別して,新たな土とブレンドして用い再利用に努めた。 屋根瓦の組み上げにも,伝統が継承された。屋根に土を敷き,その上に瓦を葺いていく「土葺き」という手法が採られ,軒や平面などの部位に応じて,形の異なる11種類もの瓦が使用された。特に屋根の最上部・棟には6種類・10層もの瓦が組み上げられ,両側には建物の安穏を祈る創建当時の鬼瓦が鎮座した。

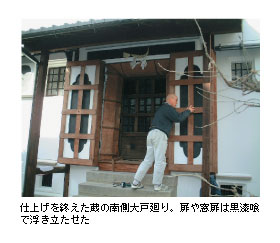

こうして「平成の大改修」を終えた蔵。艶やかに生まれ変わった姿のなかに,和菓子を通じて日本文化を伝え,創造してきた虎屋の心意気が込められている。匠を尽くし,粋を伝え継ぐ蔵は,これらかも永く,京の都を訪れる人々の心を静かに和ませていくであろう。 |

|