| 特集:米国鹿島40年 |

|

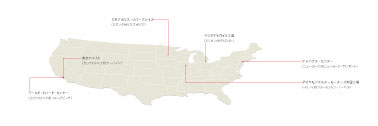

| 鹿島の本格的な米国進出は1964年,ロサンゼルス市に設立された 現地法人KII(Kajima International, Inc.)から始まった。 アメリカ西部の広大な大地に蒔かれた一粒の種。それは着実に枝葉を伸ばし, ビジネス環境も価値観も違う風土に,どっかりと根を下ろした。 日系企業の米国進出に伴う生産施設の建設から地元企業や外国企業の施設建設へ。 設計・施工からエンジニアリングや生産機器据付などのサービス提供へ――。 景気後退や不動産不況で厳しい事業環境を強いられた90年代には, 流通開発,フィービジネス,リゾート開発など,新しいビジネスモデルに活路を求めた。 いま当社は多くの現地法人を抱え,活動範囲は米国本土を網羅し, ハワイ州にも及んでいる。年間売上高は9億ドルに達した。 鹿島のアメリカ40年――。振り返るとそこには,品質を重視した実績の積み重ねと, 常に時流を見据える堅実な目と行動があった。顧客の信頼という果実を得て, さらに新たな時代の風を捉える。 |

|

|

|

|

|

|

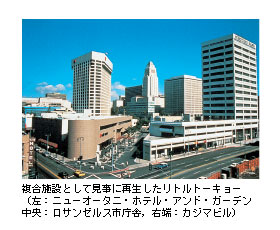

鹿島守之助会長の英断 KIIの設立は,1961年末に鹿島守之助会長が卯女夫人とともにロサンゼルス市を訪問した際,スラム化していたリトルトーキョーの再興に関心を寄せたことに始まる。日系人によって築かれた街・リトルトーキョーは彼らの活動の拠点でもあった。 当時,市は隣接する官庁街が整備されたのを機に,リトルトーキョーの再建・美化を要請。実施不可能なら強制撤去もやむなしという存亡の際にあった。守之助会長は帰国後「再開発マスタープラン」を作成して,市当局に提示した。リトルトーキョー内にある老朽化した「都ホテル」を取得し,これを核に再生を図ろうというものだった。 これでリトルトーキョーの存続は決定した。守之助会長は直ちに建築設計監理業務とビル賃貸事業を主要業務としたKIIをカリフォルニア州に設置,都ホテル解体跡地に「カジマビル」を建設することにしたのである。 1967年11月,15階建てのオフィスビルは竣工,新生リトルトーキョーのシンボルとなった。14,15階には日本国総領事館,1階から5階までは加州住友銀行が入居するなど,日系社会の中心としての役割を担った。 カジマビル建設は日本の建設業界初の本格的なアメリカ進出を果たすことになったが,当時守之助会長はその意義をこう語っている。 「リトルトーキョー再開発に対する我々の参加は,ロサンゼルス市の偉大なる社会建設への協力であり,このことを通じて日米親善に寄与するとともに,日系人の地位向上により,真の日米対等の地位を築くという崇高な使命に基づくものである」。 |

|

|

|

| リトルトーキョーの充実 1970年代に入ると,日系企業のアメリカ進出が活発化する様相を呈した。それに呼応して1973年,鹿島はカリフォルニア州にデベロッパー会社EWDC(East West Development Corporation)を設立した。アメリカにおける事業展開の草分けとなったKIIに次ぐ2つ目の米国法人である。 直接的にはロサンゼルス市の地域開発局が,リトルトーキョーの再開発を本格化するに際し,日本的な雰囲気を残す地域とするという方針を打ち出したのが発端だった。市はその中心的存在として400室程度のホテル,店舗,事務所の建設を計画し,デベロッパーを募集した。そこで当社は,鹿島グループのほか日本の有力企業である銀行15行,商社7社,証券会社4社,不動産会社2社,それに地元の参加を得てEWDCを設立,これに応募して正式にデベロッパーとして選定されたのである。 1974年,EWDCの最初の事業である「ニューオータニ・ホテル・アンド・ガーデン」が着工した。ロサンゼルス市庁舎の前に位置し,地上21階,434室の規模をもつ高級ホテルで,施工は1967年に完成したカジマビルと同じシンプソンが担当。工事は当社建築本部のスタッフが駐在して指導監督に当たり,1977年竣工した。 リトルトーキョー地区との関わりは,その後も続く。EWDCの2番目のプロジェクトとなった「ウェラーコートショッピングセンター」である。KIIが設計・施工を手がけ,1978年12月に着工した本施設は,地下2層に駐車場,1〜3階にデパート,レストラン,店舗,貸事務所などを配し,隣接するニューオータニ・ホテル・アンド・ガーデンと一体性を持たせたもので,1980年7月に完成した。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| クリックすると大きくなります |

|

|

|

総合建設会社への脱皮 リトルトーキョーの再生を手がけて以降,KIIの業務は設計・監理業務が中心であった。東京銀行ニューヨーク本店ビルの改装工事のユニークなデザインがアーキテクチュアル・レコード誌のトップ記事に紹介され,ロサンゼルス市郊外のセイコー・インスツルメンツ社屋の設計が1975年度米国建築家協会南カリフォルニア年間優秀作品賞を受けるなど,KII設計陣の実力は,米国建築界に確固とした地位を認められる。その後,ニューヨークに新たに事務所を開設したKIIは1976年にカリフォルニア州のゼネラルコントラクター・ライセンスを取得。総合建設会社として業容の拡大を図っていく。アトランタにも新たな事務所を開設し,1977年11月にはグループの体制を固め事業を統括する目的で,当社の役員が現地責任者として米国に常駐することとなった。 |

|

|

|

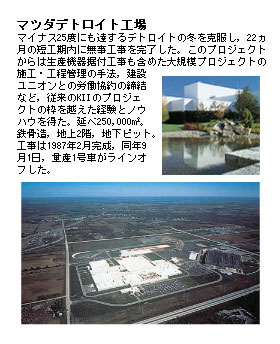

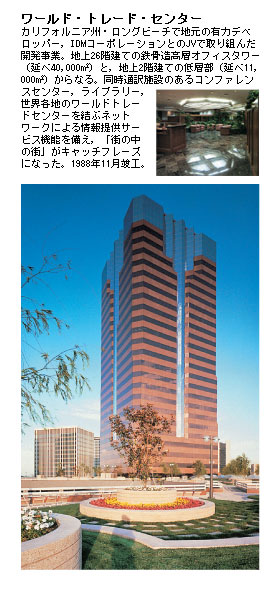

飛躍的発展と信頼の獲得 折しもこの時代は,日米貿易摩擦に伴い,日系企業の米国進出と現地生産に拍車がかかっていた。ジョージア州ピーチツリーのTDK米国工場,テネシー州レバノンの東芝アメリカテレビ工場の設計・施工一括受注など,その受け皿として先駆的な役割を果たしたKIIは,業績を飛躍的に伸ばしていく。さらに,1985年のプラザ合意に始まる円高誘導の流れは,日系企業の海外への生産施設移転を加速した。家電メーカーから始まったこのうねりは,1980年代半ばから自動車メーカーへと伝播する。そして1985年,KIIはミシガン州フラットロックのマツダ米国工場を手がける。国内でも例を見ない超大型の自動車一貫組立工場,しかも設計から施工,生産機器の据付まで一括の受注であった。さらに,ダイヤモンドスターモーターズ米国工場,スバル・いすゞ米国工場と,最先端の生産機器を備えた自動車工場を相次いで設計・施工・生産施設据付の一括で受注。これら一連の大型工場の完成は,1980年代における米国鹿島の飛躍的発展の象徴であった。 急速な事業の拡大に呼応し,1986年11月,当社は日系大手建設会社として初めて地域統括現地法人KUSA(Kajima U.S.A Inc.)をニューヨークに設立した。KII,KDC(Kajima Development Corporation:詳細後述)などによる,設計・施工・開発に及ぶ多岐にわたる事業を統括するとともに,海外における資金調達なども担う地域持株会社として機能させるというものであった。 米国鹿島は,日系企業に留まらず現地企業の信頼も勝ち得ていく。80年代後半には,現地の米国企業と日本企業との受注はほぼ半々になり,海外現地法人の中でも抜群の実績を挙げていた。1988年にはカリフォルニア州ロングビーチに「ザ・グレーター・ロサンゼルス・ワールド・トレード・センター」が完成。KIIが25周年を迎えた1989年には,ニューヨーク市郊外に「テレハウス・センター」が竣工した。 |

|

|

|

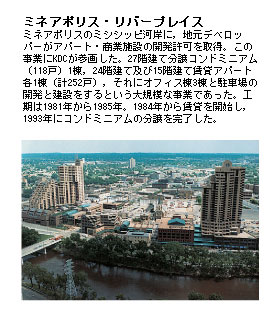

多彩に展開した開発事業 米国鹿島は開発事業にも独自の展開を図っていった。ミネソタ州ミネアポリスの高級分譲マンションの建設・販売事業。守之助会長と地元出身のハンフリー元副大統領との交友関係から招請された本プロジェクトに取り組むべく,KIIは1976年3月,現地デベロッパー,ボイクレア・コーポレーションとの合弁でレークポイント・コーポレーションを設立する。地上24階,107戸のデラックスコンドミニアムは,カルフーン湖畔の風致地区という抜群の立地も得て,竣工(1978年6月)までにほぼ完売という成功を収め,米国での開発事業の基盤が確立された。 1979年5月には,当社100%出資の子会社で現地法人KDC(Kajima Development Corporation)を設立した。本社はロサンゼルスに置き,ニューヨークとミネアポリスに事務所を開設した。同社の代表的事業がミネアポリス・リバープレイスであり,KDCはそれ以降カリフォルニア州を中心に,メリーランド州,ワシントン州,フロリダ州,ハワイ州,テキサス州など全米各地で数多くの開発事業を手がけていく。事業内容も,オフィスビル,ショッピングセンター,住宅と多岐にわたった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| クリックすると大きくなります |

|

|

|

景気の後退と大きな転機 日系企業の積極的な進出という追い風を受け,さらに現地企業からの信頼も勝ち得た米国鹿島は順調に業績を伸ばしていったが,1990年代に大きな転機を迎えることになる。バブル崩壊のあおりで日系企業の設備投資が急激に冷え込み,不動産不況の影響も米国における建設産業や開発事業に深刻な影を落とした。 厳しい経営環境のなか,米国鹿島も投資額の削減努力,事業の見直しなどを余儀なくされた。しかし,米国鹿島のあくなきチャレンジスピリットはこれを「萎縮」とは捉えない。この機会を事業再構築の好機と捉え,中長期的な視野から組織の再整備を進め,さらなる現地化と地域への密着を図った。KIIの機能を整理し,施工専業のKCS(Kajima Construction Services, Inc.)と設計担当のKAI(Kajima Associates, Inc.)を設立したのもこの時期である。 |

|

|

|

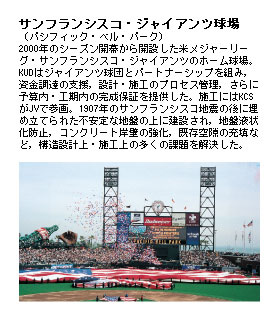

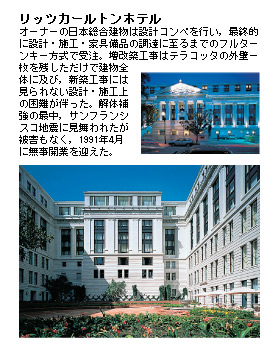

市場分野の拡大と新たなビジネスモデル こうして,米国鹿島は新たな市場分野の開拓を目指していく。時流を見極め,収益源を多様化することで,経営の安定を図ったのである。 リニューアル事業の代表例として,サンフランシスコ市ノブヒルに1991年4月に開業したリッツカールトンホテルがある。それまで,ギリシャ寺院式の歴史的建造物として威容を誇っていたメトロポリタン保険会社(1909年完成)の建物を,最高級ホテルに生まれ変わらせる工事であった。 公共工事にも参入した。それまで培った開発ノウハウを最大限に活用し,ロサンゼルス郡少年裁判所庁舎プロジェクトでは土地の斡旋から建物の設計・施工までを一括して手がけている。 新たなビジネスモデルの構築にも積極的に取り組んだ。1989年に流通倉庫専門のデベロッパーIDI(Industrial Developments International, Inc.)を設立したのもその一環だ。それまで流通倉庫は,投資単位が小さく不動産投資には不向きとされていた。しかし,企業経営のアウトソーシング化の流れは,流通倉庫のリース利用も促進した。所有と利用の分離が促進され,規模が拡大した専業の流通倉庫事業が投資対象案件として組み入れられるようになった。IDIはこうした時流を見越して,流通倉庫の先行開発と賃貸,流通倉庫開発のサポート,流通倉庫にかかわるプロパティマネジメントのサービスを提供。順調に業績を伸ばし,流通倉庫の開発面積で見た2000年のランキングでは140万m2で,全米デベロッパー中第3位に位置するまでに成長した。 大規模化・複雑化していく開発事業に呼応して,1997年に設立されたのが,KUD(KUD International LLC)だ。ノウハウの提供をビジネスにするフィー・デベロッパーである。プロジェクトの資金調達,事業計画,設計,施工をコーディネートすることで,企業者などの顧客に幅広いプロジェクト・マネジメントサービスを提供。鹿島グループの強固な財務信用力に裏打ちされたマネジメント能力と斬新な資金調達戦略を柱に,多彩なビッグプロジェクトに参画し,企業者の信頼と高い評価を得た。フロリダ水族館,ロングビーチ太平洋水族館,サンフランシスコ・ジャインアンツ球場,フィラデルフィア・イーグルス・スタジアムなどが,KUDが手がけたプロジェクトの代表である。 IT先進国・米国における関連施設も数多く受注した。多様な産業施設や工場を短期で建設するという施主のニーズに応えたのである。2000年に,コロラド州デンバーに本社を置くインターネット通信会社クエストのシカゴサイバーセンターを受注した。また,ヴェリオ社のデータセンター工事も全米各地で受注・施工した。その内容は既存のオフィスビルをデータセンターに改装するもので,ワシントン州,カリフォルニア州のプレミアデータセンターを施工したのをはじめ,シカゴ,ニュージャージー州でも工事を行った。 |

|

|

|

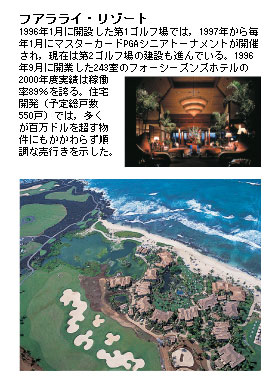

そして太平洋へ 米国鹿島の活動範囲は本土に留まらない。ハワイ島西側のコナ・コハラ・コーストに展開するフアラライ・リゾートは,低層・低密度のバンガロースタイルのホテルとセミプライベート・ゴルフ場を核として,その周囲に米国富裕層をターゲットとする住宅開発を行う高級リゾート開発で,1992年にスタートした。380haにも及ぶ大規模開発は現在も進捗中であるが,1999年ULI(全米都市開発協会)の大規模レクリエーション施設部門大賞,FIABCI(世界不動産連盟)の「レジャー施設部門賞」を受賞するなど,すでに米国内で最高級ホテル,最高級リゾートとしての地位を確立している。 また2002年には,ハワイ州最大手の建設会社HDCC(Hawaiian Dredging Construction Company)を買収し,より効率的かつ現地と密着した事業展開を図っている。 世界規模で激動する時代のなか,米国鹿島はその姿をしなやかに変化させながら,着実にその歩みを進めているのだ。 |

|

|

|

|

|

|

|

戦後,我が国と米国は強力なパートナーシップを結び,ともに自由主義経済圏の繁栄を牽引してきた。とはいえ,文化や風土,ビジネス上の慣習などが異なる環境に身を投じた社員の苦労は計り知れない。フロンティアとしての役割を果たしてきた鹿島マンたちは,いかなる気概を持って現在の米国鹿島の地位を築き上げてきたのか,そして,これからどこへ向かおうとしているのか。 1976年の米国着任以来,28年間にわたって現地に身を置き,現在はKUSA社長の要職にある星埜(ほしの)常務取締役に,これまでの米国鹿島の歩みと今後の展望を聞いた。 |

|

|

|

未知との遭遇/未知への挑戦 私が入社したのは1964年,KIIがカリフォルニアで産声をあげた年でした。そして1976年,ロサンゼルス市リトルトーキョーの鹿島ビルの開発に端を発した設計・監理とビル管理業務から,新たに建築請負事業に進出した年に,KIIに赴任しました。当時の年間売上高は,直前まで国内で担当していたある工事金額の約半分,300万ドル程度の事業会社でした。 あれから28年,振り返りますと,毎日が未知の世界で試行錯誤の連続だったように思います。今までのやり方に問題は無いか,どうすれば明日が今日より良くなっているか,安定的に利益を確保するためにはどうすればよいか,意志決定のプロセスを如何にシンプル且つスピードアップするか,責任と権限をどうバランスさせるか,社員のモチベーションをどうやって向上させるか,現地化をどこまで進めるか,出向社員の役割は何か,本社との関係をどう位置付けたら良いか・・・。あるべき姿と現実とのギャップに悩みながらも,前向きに夢を追いながら,新しいことに日々挑戦してきました。 一つの成功の裏には多くの失敗もありました。苦楽を共にしてきた社員の多くは,米国勤務を通じて得た貴重な経験を活かし,現在国内外で大いに活躍しています。現在では,年間売上高も赴任当時の300倍以上の規模にまで成長しています。 |

| クリックすると大きくなります |

|

|

|

より力強く,よりしなやかに 最初の転換期は1980年代,日米貿易摩擦,急激な円高等を契機に自動車,電機を中心に米国での現地生産に踏み切る日本企業が急増した時代にやってきました。それまで国内でも経験したことがない超大型プロジェクト,自動車の一貫組立て工場を,設計・施工から生産機器の据付まで一括で,しかも立て続けに3件受注したのです。受注から竣工に至るすべてのプロセスで,米国のみならず,営業本部,設計本部,機械部,国内支店を含む全社の総力を上げて取り組みました。それまで6千万ドル前後であった年間売上高も,1980年代の終わりには4億5千万ドルにも達しました。社員数も一気に3倍に膨らみ,組織が追いつかず無我夢中で日々の仕事を片付けていたように思います。 一連の大型工事の竣工に時を合わせるように日米景気の後退が始まり,日系企業の米国への設備投資も急激に冷え込み,受注減,工事損益の悪化,不動産価値の下落と,厳しい経営環境が続きました。 これが第二の転換期です。1990年代を通じ,不採算事業からの撤退,不良資産の処分を進める傍らで中長期を視野に入れた新規事業への投資を積極的に進めました。IDI,KUD,商業ビル開発を担うCDI/E,CDI/W,を次々に設立し,不安定な建設事業を補完する新たなビジネスモデルを構築することで,経営の安定化を図りました。また,長期海外戦略として米最大手の建築事務所HOK(Hellmuth, Obata + Kassabaum Incorporation)等に資本参加したのも1990年代の初めです。最近では,100年以上の歴史を有するハワイ州最大手の建設会社HDCC(Hawaiian Dredging Construction Company)を買収し,日本から社員が出掛けていって,ゼロから事業を始める従来型とは異なる事業展開を試みています。 |

|

|

|

人を介して日米をつなぐ 21世紀に入り事業のボーダレス化,グローバル化は益々勢いを増しています。世界中に同じ市場などは有り得ません。いくら情報化社会が発達したとはいえ,各地・各国の市場の動向や商慣習は,現地で生活し,仕事をしているものでなければ分からないことが多々あります。建設事業も開発事業も典型的な属地産業なのです。その地に根付いた人材を確保することが何よりも重要です。その上で,国内本社と現地法人,さらに出向社員と現地採用社員との間に相互信頼の関係を築き,現地法人,現地採用社員への権限委譲を一層促進させない限り,世の中のスピードに追いついていけません。 KUSAは現在,傘下に18もの会社を納めています。このグループは,一つの集合体であると同時に個々の会社も独り立ちして機能しなければなりません。事業ごとに,異なる文化や価値観を共有し,なお且つグループ全体としての一貫した価値観を持つことによって,多様性がグループの分散化を招くのではなく,逆に相乗効果となって強みになる。そんなKUSAグループを目指して次の10年に挑戦していきたいと思います。 |

|

|

|

|

|

今でこそ我が国でもボーダーレス,グローバル化といった言葉が当たり前のように使われている。しかし40年前,米国は紛れもない「異国」であった。業界に先駆けて未知の世界に飛び込み,恐れることなく変化に挑戦し続けてきた先人たち。現在の米国鹿島を築き上げてきた原点は,米国の根底を流れるフロンティアスピリットに通じる,こうした姿勢にあった。 そしていま,米国鹿島は現地にしっかりと根を下ろした。眼差しを「人」に向け,真の融合を目指しながら,次代に向けた着実な歩みを続けている。 |