| ザ・フォアフロント |

|

超高層オフィスから地下インフラまで ユーザーの安全を追求する防災システム わが国の都市空間は,高度利用化が推進され,大変革期に突入している。 一層の超高層化・地下化が予想される次世代の「防災システム」のかたちとは? 今月はより「人の安全性」を重視する当社の取組みを紹介する。 |

|

|

|

|

|

「安全性」へのまなざし これまで,建造物で採用される防災対策といえば,遮炎性能をもつ鋼製の防火シャッターなどが一般的だった。火災の延焼や拡大を抑制し,建造物の被害を局所的に留めることで,「建造物の安全性」を確保することができたからだ。 一方で「人の安全性」という視点では,避難経路の障害となりうる危険性も指摘されてきた。都市空間の超高層化・地下化が進むにつれ,非常時の安全圏までの距離が遠くなってしまうことにも,懸念の声が上がっている。万一の災害が発生した場合にも,被災者の安全を確保できる防災技術が求められている。 |

|

|

|

都市を護る「水のパーティション」 こうしたなか,当社の新たな防災システムへの取組みは,オフィス空間の設計において実用化の道を歩み始めた。2000年6月の建築基準法改正による「性能設計」制度の導入にあわせて,新防火システム「ウォータースクリーン」を開発したのである。 このシステムは,オフィス天井部に設置された散水ヘッドが,霧状に水を放射し,「水の幕(ウォータースクリーン)」を張ることで延焼を防止するものである。不燃性ローパーティションやキャビネットとともに,天井に散水ヘッドを設置して防火区画ラインを形成し,災害時の避難経路が確保される。ウォータースクリーンは煙の拡散を抑制し,災害時の視界の悪化を解消する効果もある。そして,消火水に濡れることは被災者にとって避難の障害となるが,ウォータースクリーンは通常のスプリンクラーに比べ,放出される水量が1/10と少ない。都市の高度利用が進むなかで,「人の安全性」を重視した防災システムといえるだろう。  こうした一連の取組みは,性能評価に基づく国土交通大臣認定を国内で初めて取得し,より高度な検証法の適用にも先鞭を付けることになった。 こうした一連の取組みは,性能評価に基づく国土交通大臣認定を国内で初めて取得し,より高度な検証法の適用にも先鞭を付けることになった。また,ウォータースクリーンの数々の優れた特性は,適用の場を地上オフィスから地下空間に拡げようとしている。たとえば,建築物と地下をつなぐ接続部では様々な動線が交錯する。このような空間には,非常時に被災者の視界を遮らないウォータースクリーンがきわめて有効だろう。さらに,湧水を利用することで給水設備の設置が不要となることや,排水も既存設備が活用できるなど,地下という場所の特性を最大限に活かすことができる。現在,当社ではこうした都市地下部への適用を想定した様々な検討も進めている。 |

|

|

|

|

|

|

|

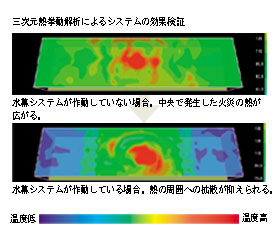

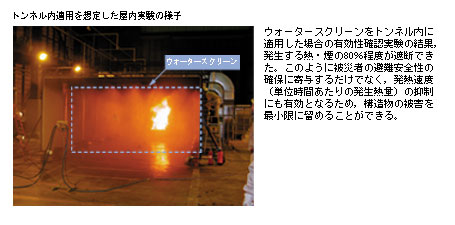

地下インフラでの有効性も実証 地下鉄や道路トンネルなど,大深度地下法の施行や都市再生の進展に伴い,その存在がますます注目される地下インフラでも,ウォータースクリーン技術の実用化にむけて検討が進められている。当社の「水幕式火災防災システム」がそれだ。地下の大空間で発生した火災をウォータースクリーンによって抑制し,災害区画を遮断する技術は,熱や煙,有毒ガスの拡散を抑制するとともに,火災時に発生する有害浮遊物質を捕捉・洗浄する効果を  もたらす。避難時の人体への影響を低減し,被災者をより確実に避難経路へ誘導することが可能となったのである。 もたらす。避難時の人体への影響を低減し,被災者をより確実に避難経路へ誘導することが可能となったのである。被災者の避難時間を,ウォータースクリーンの効果が持続する時間として定量化できるようになったのも「水幕式火災防災システム」の特徴のひとつだ。被災者の避難行動のシミュレーションと3次元熱挙動解析とを組み合わせることにより,換気設備の仕様,避難空間の配置などの火災防災システムが合理的に計画できることとなった。 |

|

|

都市の高度利用と「人の安全性」 地下インフラの防災を目的とした「水幕式火災防災システム」は,火災時の構造物の被害を最小限にとどめるだけでなく,安全で合理的な被災者の避難・救済活動を可能にする。そして消火活動後の復旧作業への移行をスムーズにするという点で,高速化・大空間化が進む都市インフラに適合した防災システムといえるだろう。 これまで当社は,火災や地震,水害などの防災対策において,さまざまな技術を社会に提供してきた。安全な生活環境づくりにおいては,災害に強い構造物を建設するだけでなく,非常時の「人の安全性」を確保する技術も求められる。 超高層オフィスから地下インフラに至るまで幅広く適応できる「水の幕」は,都市生活者に一層の安全を約束するだろう。 |

|

|

|