| 極める |

|

| 1 |

|

「微生物の達人」 技術研究所 環境技術研究部 生物環境グループ 主管研究員 後藤雅史さん

|

|

|

| 2 | |

|

|

| 3 | 4 |

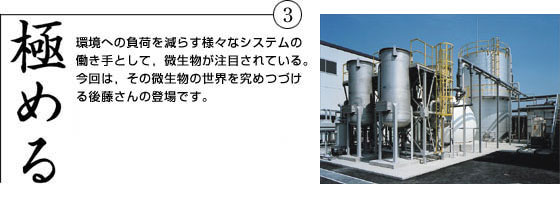

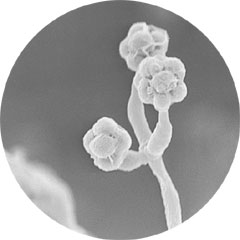

| 「からだに,生ごみとその発酵のにおいが染み付き,出張帰りの新幹線に乗るのも,はばかれることもあります」。現在,実験に出張にと,まさに東奔西走する後藤さんは苦笑いしながら話す。昨年の8月,生ゴミメタン発酵システム「メタクレス」が,神戸で本格稼動してから,忙しさに拍車がかかっている。入社以来,有機性廃棄物のメタン発酵を主なテーマとして研究開発を行ってきた。 後藤さんは,高校生だった1970年代の前半,日本が公害問題で揺れるなか,「公害で汚染された環境を浄化したい」との高い志を抱いて,大学では工学部衛生工学科を選んだ。それから10数年の学究生活。その間,国内では下水汚泥処理,都市ごみの分析に始まって,米国留学中は生物的下水・廃水処理やバイオマス利用など,1990年の当社入社まで,様々な研究に携わってきた。「今,目の前にある『メタクレス』は,これまで個々に研究してきたテーマの集大成です」と語る。 生ごみを分解し,エネルギーを生み出す「メタクレス」の重要な役割を果たすのが「メタン発酵菌」と呼ばれる微生物達だ。地球上のいたる所にいる,酵母やカビなどを含む微生物は,地表近くでは土壌1cm3中に100万〜10億もの数が存在し,大気中にも浮遊していると言われる。大きさは千分の一ミリから肉眼で見えるものもいる。しかし,その「生態」が解っているものは,ほとんどいない。 文字通り,微生物は生き物だ。機械ではない。微生物を増殖させる過程は,人間の赤ちゃんを育てるのと同じだと言う。「生後間もない赤ちゃんに,いきなりステーキは食べさせられません。まず,スキムミルク,それから離乳食と発育に合わせて食事を変えていきます。最初から生ごみを与えるわけにはいきません。窒素やリン,ビタミンにあたる栄養素なども,様子を見ながら与えていきます」。ただ,認識できていない他の微生物が増殖の邪魔をする場合もあるから厄介だ。 生ごみや汚泥の強烈な匂いと闘いながら,まさに,体ごと微生物と向き合っている後藤さんに,この仕事のやりがいを聞いてみた。「微生物に,どういう栄養素を与えれば,活発に機嫌よく働いてくれるのか,その時の温度はどれ位にしたらいいのか,あらゆる条件を検討し,試行錯誤しながら探っていく。簡単にはいきませんが,それだけに,メタクレスのような大きなプラントが,自分の思うように動いてくれた時はうれしいですね」。 近年,急速に進んでいる遺伝子工学的なアプローチによって,「微生物の生態が徐々に解明され,微生物の『顔』が見えてくれば,今以上に微生物が働く効率は上げられる。当研究所にはその人材がいます」と期待する。 後藤さんが,海洋バイオテクノロジー研究所に出向し,北硫黄島の海域を研究航海していた時のこと。海には波もなく,鏡のような海面には,満天の星が映っていたという。高校生の時,志を立て,持ち続けて30年。「これからは,次世代,次々世代に,この美しい地球環境を残すために,持続可能な社会システムを構築しなければなりません。そのシステムを構成するパーツの1つを,テクノロジーで担い,エンジニアとしての役割を果たしたいですね」と穏やかに語った。 |