| 鹿島紀行 |

|

| 第3回 宮ヶ瀬ダム 〜東京近郊の巨大ダム/環境との共生そして観光立村〜 |

|

|

|

|

| 1996年3月,神奈川県の丹沢山塊に完成した宮ヶ瀬ダムは,東京都心からわずか50kmの地点にある。急激な開発が進んだ相模川沿岸を洪水から守るとともに,横浜,川崎,横須賀など県東部15市9町の水道用水の確保と発電などを目的に,建設省(当時)の直轄事業として計画されたダムである。「21世紀への贈り物」。それがダムのキャッチフレーズだった。 |

|

|

|

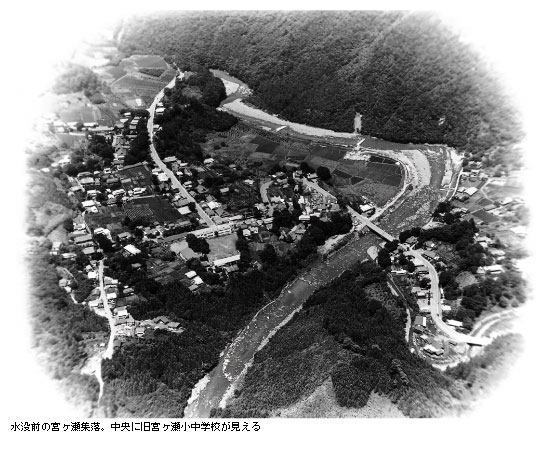

1979年(昭和54年)の夏。山間に小さな集落が散在する宮ヶ瀬(清川村)を訪ねたことがある。ダムの建設計画が発表されて10年が過ぎた頃で,移転に伴う補償交渉が始まっていた。村を去る人,残る人,それぞれの心が微妙に,複雑に揺れ動いた時期だった。 畑仕事に精を出す一人暮らしの老婆は,ひたすら補償金が出るのを待っていた。郵便局に勤める新婚夫婦は15kmほど離れた厚木市内の代替地への移住を決めていた。渓谷沿いで養鶏業を営む落合悌一さんは「養鶏はもう無理かもしれない。それでも村は出たくない」といって,村に残る決心をした。 落合さんは仕事の合間に趣味のカメラを抱えて山に入り,丹沢に棲む動物の写真を撮った。フクロウ,ニホンカモシカ,イタチ,ムササビ・・・変わり行く宮ヶ瀬の自然を惜しむ気持ちが強かった。 木造の宮ヶ瀬小中学校の校庭にはヒマラヤ杉の巨木があった。1925年(大正14年)の小学校卒業生が記念に植えたものだという。校庭から見上げる山の中腹の所々にある赤と白に塗り分けられた標識は,海抜286m,満水時のダム湖の位置を示していた。 だが村を出る人も,残る人も,住民の最大の願いはこの小中学校の存続だった。「学校は地域のシンボル。宮ヶ瀬がある限り,こどもがいる限りここに学校は必要なのです」と,学校近くでガソリンスタンドを経営する落合圏二さんは話していた。他へ移っていく人たちが故郷に帰ってこられる場所,そんな役割も学校に託したのである。 |

|

| クリックすると大きくなります |

クリックすると大きくなります |

|

|

|

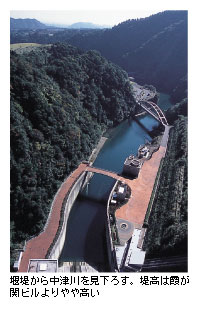

ダムの本体工事は1987年に始まった。20世紀最大級といわれる重力式コンクリートダムの建設である。そのスケールの大きさもさることながら,特筆されるのは自然環境への配慮だった。 ダム周辺の付け替え道路には16のトンネルと100に近い橋を設けて,山の開削を最小限にとどめた。原石山法面のアプローチ道路は作らず,掘削した岩石は3本の縦坑・斜坑から投下する方式を採用した。工事用の道路も可能な限り河床に設けて,山を傷めない配慮をした。原石山などは生態系を復元させるために自然植生を考慮した植栽を行い,工事排水も濁水処理装置を設けて下流域を汚さない工夫を凝らした。 大型ダンプ直載型のインクライン,RCD工法の本格採用など工夫と最新技術の粋を集めて,宮ヶ瀬ダムは完成した。堤高156m,堤頂長400m,堤体積206万m3。計画発表から実に27年を要した大プロジェクトだった。 |

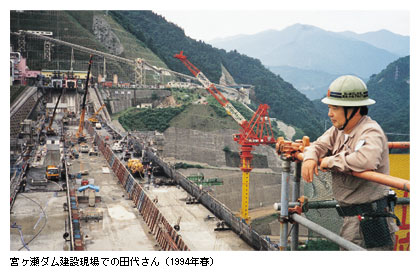

| 宮ヶ瀬ダム本体JV工事事務所の3代目所長・田代民治さんは,工事着手と同時に宮ヶ瀬ダム建設に関わった。川治ダム,恵那山トンネル,厳木ダムと転戦した田代さんも予定地を見た時,武者震いのようなものを感じたという。「これはでかい。よしやってやろうじゃないか」。そう思った。 自然保護と住民との連携――。基本方針通り田代さんは最大限これに心を配った。工事の動線に慎重な配慮を施す一方で,積極的に水没予定地域の住民とのコミュニケーションを図った。自生のモミの巨木をクリスマスツリーに仕立てたり,堰堤でのコンサートや定期的にダムサイトでウォーク大会を開催したりして,故郷を去った人,残った人と工事関係者,そして一般の人々とダムとの触れ合いを図った。 田代さんが宮ヶ瀬を離れたのは湛水を始めた95年10月である。その2年半後にダムは満水となった。「完成した時の嬉しさは万感胸に迫るものがあった。技術者冥利に尽きます。現場にいてよかったとしみじみ感じるのです」と語る田代さん。「残すべき自然は極力保全するという方針が貫けた。建設に協力してくださった住民の皆さんに少しでも応えようと努力したつもりです」と,長いダム建設を振り返るのだ。 |

|

|

|

|

|

|

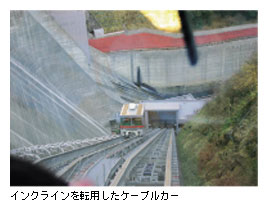

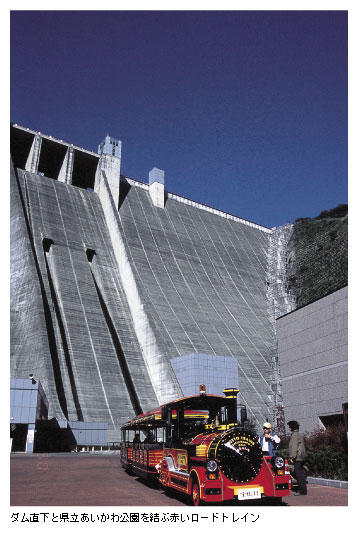

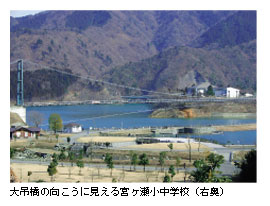

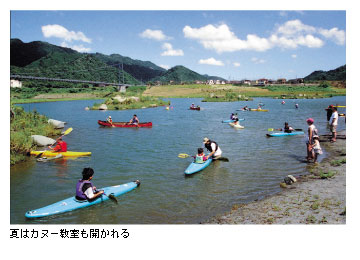

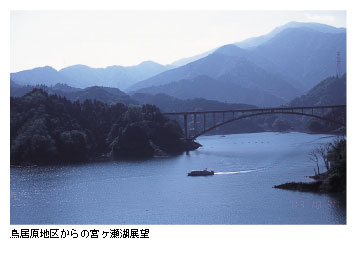

湖畔の自然を再生し守る一方,湖畔には限定された3つの観光ゾーンができた。ダムサイト地区と湖畔庭園などがある鳥居原地区,そして宮ヶ瀬湖畔地区である。宮ヶ瀬湖畔地区の「水の郷」はその中核になった。土産店や飲食店が並び,ビジターセンターや水の郷資料館もできた。遊覧船が走り,大吊橋,湖畔園地も整備されて,レクリエーション基地の体裁は整った。 土捨て場を活用した芝生広場にある高さ28mの自生のモミの木は,いまや「日本一のクリスマスツリー」として,多くの観光客を集めている。カヌー教室や流木アートの展示など文化イベントのほか,湖畔でのスポーツも数多く開かれてもいる。 一方ダムサイトには展望台もできた。ダム堤体内に50人乗りのエレベータが設置されたほか,ダンプごと資材を運び上げた右岸側斜面の長さ261mの巨大なインクラインは,観光用ケーブルカーに華麗な変身を遂げていた。これに乗って,ダム本体の脇を最大傾斜角38度という恐ろしいまでの急角度でダム下の川辺まで降りることができる。全国でも珍しい観光スポットになった。ダム直下と県立あいかわ公園とは赤いロードトレインが結んでいる。 ダムは定時に放水するサービスも行っていた。毎秒30m3,1回に6分間放流する。100m級の滝の出現である。 商業地域と住宅地域をきちんと区画することで,乱開発を避けた。都心から日帰り圏のダム。その立地を活かした観光立村は順調のように見える。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

一人暮らしの老婆は養老院に入って悠々自適の余生を送ったと聞いた。厚木に移った新婚さんは幸せな家庭を築いているだろうか。養鶏業をしていた落合悌一さんは「水の郷」で観光用の山草園を営んでいた。ガソリンスタンドを経営していた落合圏二さんは同窓会に出席していて不在だったが,資料館で夫人の政子さんに会うことができた。 「この生活にも慣れました。村を去った人も夏祭りなどには帰ってきてくれる。このダムが有効に使われていることが,私たちの喜びであり,誇りであり,励みにもなっているのです」。そんなことを話してくれた。でも政子さんは湖上の遊覧船には乗らない。「この辺りに学校が,神社が,そして私たちの家が・・・と思うだけで切なくなるから」。 宮ヶ瀬小中学校は湖に囲まれた宮の平地区に新設された。2階建てのスマートな校舎が「水の郷」からも大吊橋越しに眺められる。その学校脇の小公園にすっくと立つ1本の巨木。小さな案内板にはこう記してあった。 「1995年(平成7年)6月,ダム建設に伴い旧小中学校よりこの地に移植する」 4半世紀を超える時間を宮ヶ瀬の子らとともにあったヒマラヤ杉は,21世紀もまた彼らの成長を見つめ続ける。 |

|

|

|

|

|

|

いま田代さんは当社東京支店土木部長の要職にある。宮ヶ瀬へはその後も何度か訪れた。その都度,ダム湖畔が憩いの場として定着していることを肌で感じるとともに,自然の回復具合が確認できる。原石山もすっかり緑に覆われた。「工事事務所近くにあった落合圏二さん夫婦のガソリンスタンドでは,よくお茶をご馳走になりました。住民の方とは良いお付き合いができたと思っています」と言う。 最近はダム不要論などを見聞するが,災害大国の日本でダムの役割は依然大きい。21世紀は「水の世紀」と言われるほどに,洪水,渇水,水質などの水問題は世界規模で懸念されている。ダムは貴重な水備蓄基地の役割を担うと同時に,洪水による自然破壊を守る砦であると,田代さんは考えている。 水没面積44.9km2。水没世帯281。1136人が移転した。宮ヶ瀬ダムは確かに「水の世紀」への贈り物になった。だがそれは故郷を失った人たちからの贈り物といってもいい。「それを忘れてほしくないですね」と田代さんは言った。 水没地周辺に国蝶のオオムラサキが帰ってきた。生息に必要な樹木を移植し,ビオトープの整備をするなどの努力が実ったのだろう。センターの管理人の話では,ニホンカモシカ,ムササビ,アオバズクなどの姿もよく見られるという。インクラインの脇ではサルの群がケーブルカーの中の観光客を眺めている。 |

|

|

|

|

|