| 特集:ビル進化論 |

|

|

|

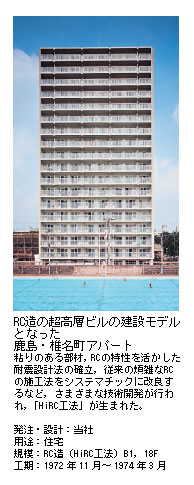

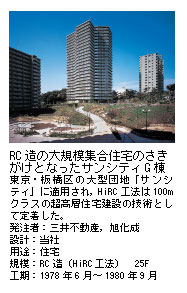

戸建住宅を設計できない建築学科の学生がいると,ある大学の先生に聞いた。 生まれてからずっとマンション暮らしだからだそうだ。 私たちの周りにはマンションやオフィスなどのビルがあふれており,「たくさんの床が積み重なった建物」は現代社会に欠かせないものとなっている。それは“積層”するライフスタイルと言ってもよいだろう。 明治以前,日本では城郭などの例外をのぞけば,“積層”の文化はなかった。 都市の発展とともに,ライフスタイルの変化に応え,あるいはその変化を生む基盤として,ビルは進化してきた。 「都市構造の再編」や「生活像の変化」がうたわれるなかで,次世代のビルはどのような姿になるのだろうか? 今月の特集は,ビルの進化を考えてみたい。 「超高層の鹿島」は今,“積層”というビルのあり方に新たな革新を起こそうとしている──。 |

|

|

|

|

|

|

堅固なハコ 東京・日本橋横山町。江戸時代から栄えてきた問屋街の入口に,昭和初期のビルが今なお美しい姿を見せている。名を「第一コスガビル」という。 このビルが建てられたのは震災復興の建設ラッシュの時代。地震に強いRC(鉄筋コンクリート)造のビルが次々と東京に登場するなかで,鹿島が工事を手掛けたRC造オフィスビルの初期のものだ。家具インテリアの老舗コスガの社屋として1930(昭和5)年に完成し,現在はテナントビルとして使用されている。 角地のランドマークとなる塔状の部分には,エレベータを中心にらせん状の階段が配置されている。そこから伸びるフロアは地上5階,地下1階。梁のみえる高い天井は,戦前期のビルの特徴だ。ゆえに,空調などの設備機器の更新にも対応できてきたのだろう。 第一コスガビルは,“積層”するフロアが骨太の躯体で包まれている。都市をつくる “堅固なハコ”のプロトタイプといえる。 |

|

|

| 都市を生きるスタイル |

|

|

| フロア貸しがはじまるのは大正期になってからで,この時代に都市部へ通勤するサラリーマン層が形成され,ラッシュアワーという言葉も登場した。そうした都市で人々が生きる器となったのが幾多のビルにほかならない。 都市に集い,働き,住み,遊ぶ──オフィスのほか,同潤会のようなアパート,そしてデパートと,“積層”のスタイルが展開されていく。 以後,ビルは,第二次大戦をはさんでフロアの大量供給をめざし,行き着いた先が超高層ビルとなる。まずはその歩みをたどってみたい。 |

|

|

|

|

|

|

|

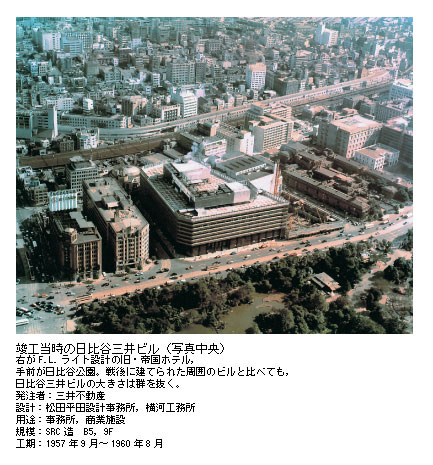

部屋からフロアへ 日比谷公園に面する広大な敷地に建つ威容。日比谷三井ビルの大きさは,旧・帝国ホテルとともに写った航空写真で一目瞭然だ。完成は1960年,高度経済成長へと突入しつつあった日本を象徴する大規模ビルでもある。 戦後復興によるビルブームや都市人口の増加のなかで,31mの高さ制限があった当時においては床面積の拡大が目標となる。大きな部屋で人々が活動するには,空調や照明器具などによる室内環境の制御が必然となり,広大な外壁面の断熱・遮音性能も求められた。窓のアルミ枠二重サッシュに象徴されるように,ステンレスとアルミを多用する“材料革命”が起こったのも日比谷三井ビルであった。 オフィス空間の部屋や廊下の間仕切りは,プレファブ化されたパネルを採用。“壁で区画された部屋”から“パーティションで仕切られた大規模フロア”への転換である。 フラットな天井と床がつづき,空調の効いた明るいフロア──今日までつづくオフィスのイメージは,こうして誕生した。 |

|

|

|

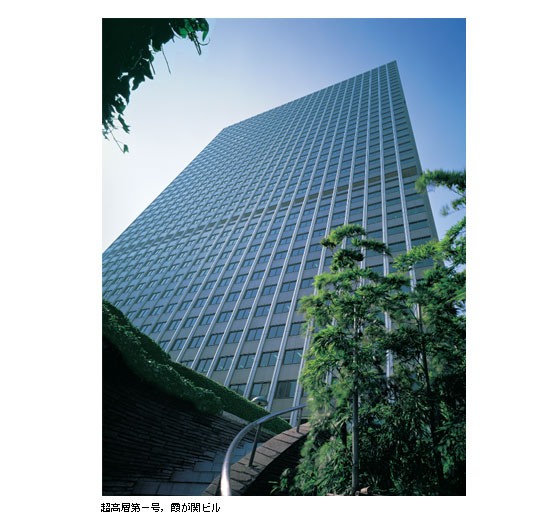

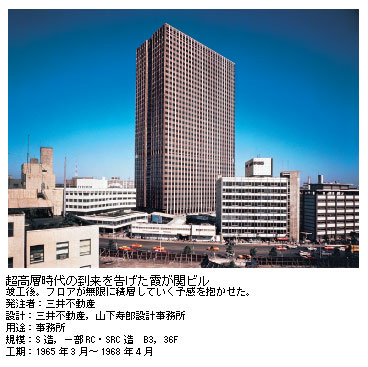

積層の無限化へ 超高層第一号,霞が関ビル。その歴史は繰り返し語られてきた。31mの高さ制限の撤廃と容積制度の導入,“堅固なハコ”の剛構造から“柳のように地震を受け流す”柔構造の実現・・・。高さ147m,地上36階建ての霞が関ビルの登場は,フロアを無限に積層させるスタイルが展望された瞬間でもあった。1968年のことである。 オフィスの無柱化はここでひとつの頂点に達し,“はめ殺し窓”もこれ以降,いわば常識となる。高層化によって地上の広場も確保される。現代都市空間の雛型といってもよい。 当社は,地震国日本での超高層時代の到来をいち早く予測し,スカイスクレーパー先進国アメリカに早くから研究団を送っていた。H型鋼の活用による軽量化やデッキプレート,耐火被覆の採用,さらにセルフクライミングタワークレーンによる工法の実現・・・。今日の超高層建設技術の礎は,霞が関ビルで築かれたのだ。 やがて堰を切ったように,各地で超高層ビルが続々と建てられ,高度経済成長のシンボルとなっていく。霞が関ビルでの建設技術が普遍的に広がることで,超高層ビルという現代都市のソフトが生まれ,“積層”のスタイルが確立されたのである。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

|

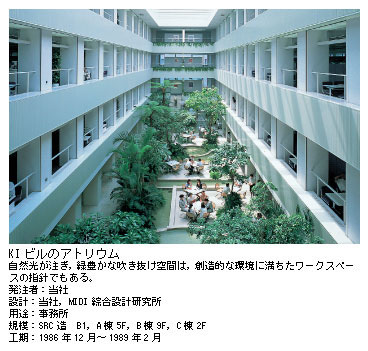

| アメニティの進化 超高層の誕生によって,フロアの大量供給という命題を技術的にクリアしたビルは,新たな時代へと突入する。ビルの質そのものが問われ,付加価値が求められる成熟期を迎えたのである。 とくにオフィスでは,1980年にさしかかるころからインテリジェント化や快適化が注目を浴びていった。ワークスペースのアメニティが重視され,ニーズ的にもシーズ的にもビルの機能が高度化していく。地震の揺れを制御する制震構造も具現化した。 人々が働くオフィス環境の快適性を重視するビルの目玉となったのが,アトリウムである。積層するフロアを大胆に突き抜ける大規模な吹き抜け空間には自然光が注ぎ,オフィスワーカーの憩いの場となる。緑や水といった自然の要素が,“積層”する空間に持ち込まれていった。鹿島の本社第二ビルとして1989年に完成したKIビルは,その代表例といえよう。 この時期のインテリジェントビルの一般的なイメージは,情報機器の導入によるオフィスの生産性向上であろう。それをKIビルではさらに一歩踏み込み,オフィスワーカーの創造性を高める環境が指針となった。このアトリウムは,機能性と精神性の両面において,ビルの質を追求する姿勢の象徴なのである。 |

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

サスティナブル時代の可変住宅

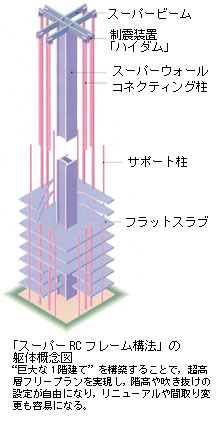

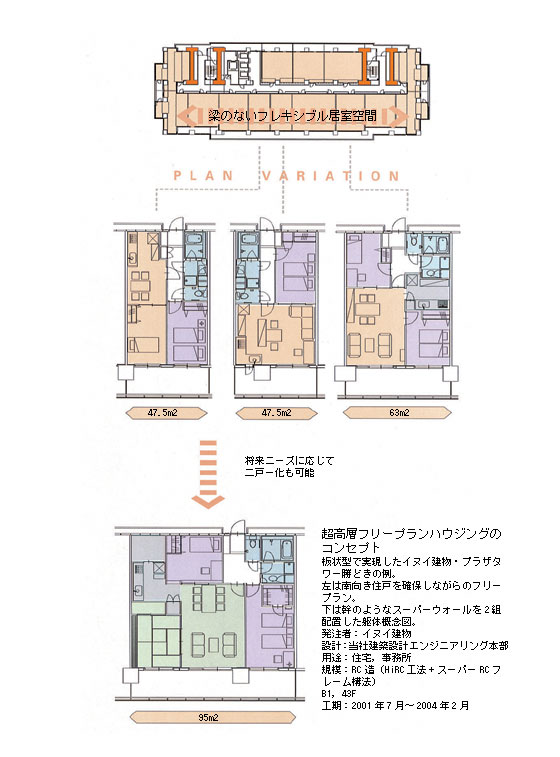

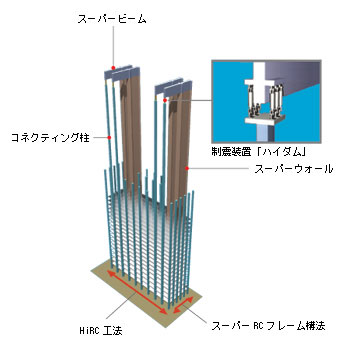

サスティナブル時代の可変住宅“積層”するフロアを供給し,アメニティを高めてきたビル。これまでみてきた進化はS造のオフィスビルが牽引してきたが,つぎの時代への革新は,実はRC造のマンションから芽生えている。超高層フリープランハウジングというかたちで芽を出した「スーパーRCフレーム構法」だ。 2001年6月に完成した「芝パーク・タワー」は,フリープランの超高層マンションとして注目を集めた。入居時の自由度だけでなく,将来の間取り変更のフレキシビリティがきわめて高い。居住フロアには構造体の柱・梁が存在せず,間仕切り壁は自由に移動できる。入居者のライフスタイルや時代の変化に対応する長寿命建築だ。 それを実現した技術がスーパーRCフレーム構法である。構造躯体を一本の巨大な幹のように集約させ,居住フロアの壁と床を構造体から解放した。躯体だけをみれば,いわば“巨大な1階建て”である。リニューアルが簡単なだけでなく,階高の設定や吹き抜けの設置も自由自在というわけだ。超高層ビルをさきがけて建設し,さらに研鑚しつづけてきた鹿島の技術力の成果であり,設計・構造・制震・施工の各技術がここに結集している。 この技術をさらに発展させたのが,先月竣工を迎えた「イヌイ建物・プラザタワー勝どき」で,板状型の超高層マンションである。従来の主流は正方形の平面をもつタワー型だが,このマンションは高さ155m・短辺20m・長辺66mというスリムな形状。ほとんどの住戸を南向きに取れる利点がある。スーパーRCフレーム構法の巨大な幹を長辺方向に2組配置し,ここでもフリープランを実現した。 幹を並べればフリープランのフロアが無限に水平方向に広がることになるが,スーパーRCフレーム構法のもたらす可能性は,さらに3段階のステップがある。そのひとつがイヌイ建物・プラザタワー勝どきに内包されている。 |

|

|

|

|

|

|

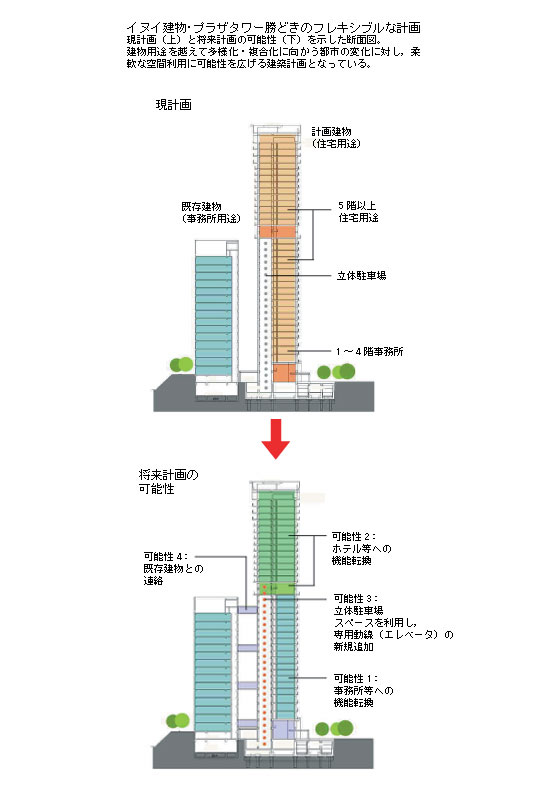

フレキシブルな「職・住」

フレキシブルな「職・住」イヌイ建物・プラザタワー勝どきは,賃貸住宅と事務所の複合ビルである。竣工時の構成は下部の4層以外は住戸となるが,階高は5段階のヴァリエーションがある。スーパーRCフレーム構法の特性を活かし,入居者のニーズにきめ細かく応えるためである。 勝鬨(かちどき)橋の近くに建つこのビルの周辺は超高層マンションの建設がつづいているが,銀座が目前にあり,将来はオフィス需要の波が押し寄せることも十分にありうる。じつはプラザタワー勝どきは,住戸のリフォームだけでなく,社会情勢に応じた用途変更も視野に入れて計画されている。将来,柔軟に対応できる可能性を拡大し,「職・住」のフレキシビリティを高め,ビルとしての長期的な資産価値を確保する都市型施設が提案されているのである。 |

|

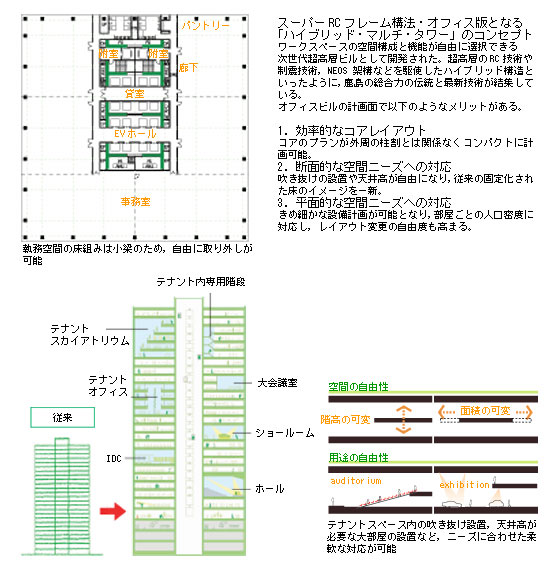

3次元に自由なワークスペース

3次元に自由なワークスペース「スーパーRCフレーム構法・オフィス版」の開発も進んでいる。主体構造となる巨大なコア部分はRC造,大スパンが求められるフロア部分はS造というハイブリッド構造だ。技術的には実現段階にあるという。 オフィスに適用されれば,SI(スケルトン:躯体/インフィル:内装)分離のコンセプトが住宅版よりも明快になり,より自由なワークスペースが可能となる。吹き抜けの設置は思いのままで,3次元にフレキシブルな空間が生まれる。 こうした技術開発の背景には,ワークスタイルの個性化がある。都市郊外の低層の研究所がゆとりある豊かな空間をもつように,「知価社会」にふさわしいビルが目指されている。たとえば“個人用のアトリウム”といったワークスペースのカスタマイズも実現しうるのである。 |

|

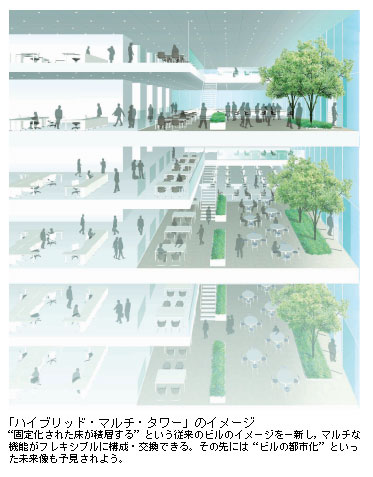

都市化するビル

都市化するビル「ハイブリッド・マルチ・タワー」と仮称がつけられたスーパーRCフレーム構法・オフィス版。そこでは,空間的・機能的にフレキシブルなワークスペースが実現でき,“フロアを仕切る”というよりは“空間を組み込む”といったイメージになるだろう。“積層”するフロアというビルの基本観念さえも覆される可能性を秘めているのである。 そして技術開発の視線の先には,「職・住・遊」が自由に組み込め,容易に中身を変えられる超高層マルチビルの姿も見えてくる。もちろん,現行の法体制ではオフィスと住宅で大きく異なり,経済性・居住性の側面でもクリアすべき課題はある。 しかし,スーパーRCフレーム構法の技術から未来を展望すると,“ひとつの大きなスケルトンとしてのビルのなかに,小さな居住カプセルのある都市”といったSF映画の世界がリアリティを帯びてくるのである。ちなみに,ビルとビルをつなぎ制震装置も兼ねる技術は,「晴海アイランド トリトンスクエア」などで具現化済みだ。 現在,各地で進行する都市再生プロジェクトは,「職・住・遊」の一体となった街区の開発で,複数のビルが林立している。これがひとつのビルに組み込まれ,あるいはビルが連結された街をつくることは,技術的には夢物語ではない。フロアの積層された建物として進化してきたビルだが,都市のあり方をも変えるような,新たな革新の息吹が確かに聞こえるのである。 |

|

|

|

|

||||||||||||||||||||