| 鹿島紀行 |

|

| 第15回 横浜市北部汚泥処理センター 〜地球環境浄化の一翼担って〜 |

|

|

|

|

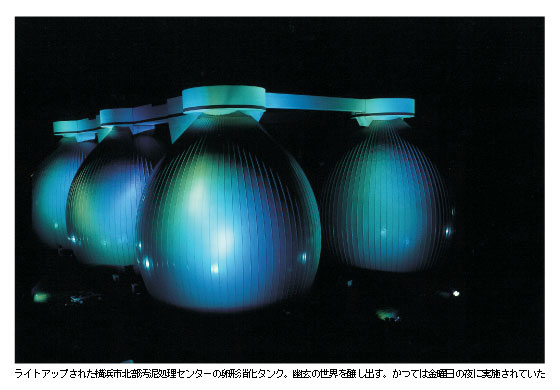

| JR鶴見駅付近で大きく蛇行した鶴見川が,最後に直線となって東京湾に注ぐ埋立地に,横浜市下水道局北部汚泥処理センター(鶴見区末広町)がある。地上高25m。12基の卵形の不思議な形をした汚泥消化タンクが目印だ。一帯は環境エネルギー館や鶴見リサイクルプラザなどが並び,京浜運河をはさんで目の前には高速湾岸線の鶴見つばさ橋,その先に横浜ベイブリッジが見える。 横浜市は汚泥処理センターに隣接する北部第二など11の下水処理場で,汚水の浄化をしているが,最後に残る汚泥を処理する2施設のうちのひとつがこの北部汚泥処理センターである。ここで最後の処理水も「元気な水」になって川や海に帰り,汚泥もまた付加価値の高い資源として利用される。水の大循環もゼロエミッションを目指す時代になっている。 |

|

|

|

|

|

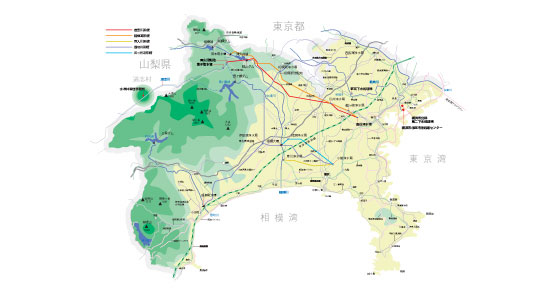

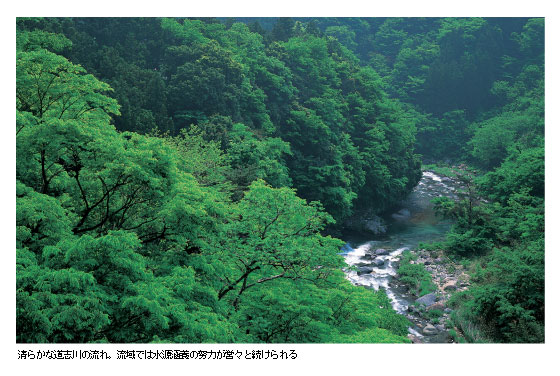

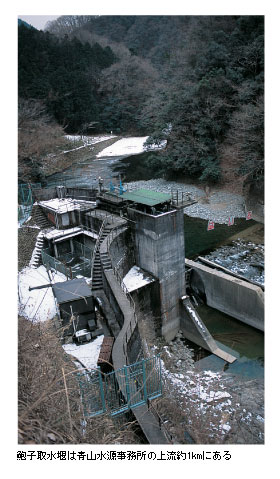

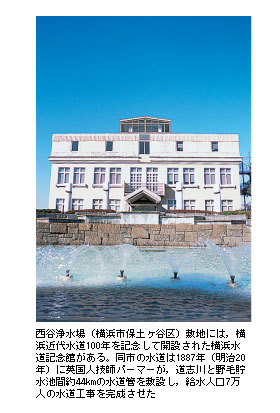

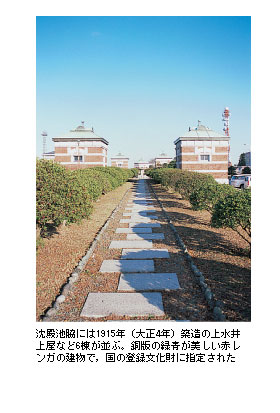

| わが国の降水量は世界平均の約2倍だが,1人当たりの水備蓄量は平均より少ない。それには急峻な山地と短い流路という地理的条件がある。大都市圏への水供給は,多くを水備蓄基地ともいうべきダムに依存し,その上流部での水源涵養林の維持に頼ってきた。 横浜市北部汚泥処理センターに至る水の道筋を辿ってみることにしよう。 横浜市の水源のひとつは,丹沢山塊の北側,神奈川県境に近い山梨県側を流れる道志川である。市が所有し,管理する道志村(山梨県)の水源涵養林は2,873ha。東京ドーム28個分にもなる。いわゆる緑のダムである。 大地で濾過され湧き出た水は,遠く離れた都市への旅を始める。それは道志川となり,神奈川県津久井町の鮑子(あびこ)取水堰,青山隧道を経て約1km離れた青山沈殿池へ流れ込む。ここで水中の落ち葉や大きな濁りを取り除き,導水路で30kmほど離れた川井,西谷の両浄水場へ送られる。浄水場では浮遊物の沈殿除去,濾過・消毒が行われて,家庭に配水されることになる。 横浜市の水はこの他にも,相模ダムや城山ダム,三保ダム,宮ヶ瀬ダムなどが水源となっている。相模川河口近くには寒川取水堰があり,小雀浄水場などへ送られる。 |

|

|

|

|

|

|

|

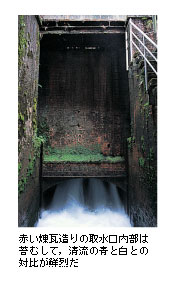

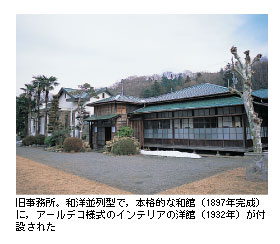

| 事務所周辺には明治期に建造された旧施設が残り,デザインの宝庫になっている |

|

|

|

|

|

|

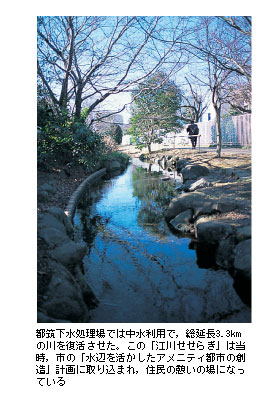

| 都市はその水を飲み込み,下水道に吐出して海へ送り出すが,水洗トイレや給湯式の風呂,洗車・・・と,現代の生活様式は昔とは想像もつかないような水の大量消費社会に繋がった。「断水」は都市機能の麻痺を意味する。水使用の増加は水源の負担を重くするが,それは下水道も同じである。海に流す前に,人間が加えた成分を取り除かねばならないからだ。その役割を処理場が負う。 鶴見川沿いにある都筑下水処理場(横浜市都筑区)もそのひとつ。家庭などからの下水は,ゴミや砂や泥を沈殿させたあと,空気を混和させる反応タンクに送られ,活性汚泥と呼ばれる微生物と混合される。これが下水中の有機物を分解してくれる。川の泥が水を自然浄化させているのと同じ原理である。こうしてきれいになった水は川や海へ戻っていく。 一方で,この処理水の一部は「中水」として,散水や下水管洗浄用水などに再利用される。いわば水のリサイクルである。 都筑処理場では,高度処理水をさらに凝集濾過処理とオゾン処理した水を流すことで川を再現した。周辺の宅地化で水無川になったかつての農業用水路の「江川」に,せせらぎを復活させたのである。都市化で川が埋められ,地下の下水道に改造されたりして,街からせせらぎの音が消えているのも事実。こんな中水の使い方もある。 |

|

|

| クリックすると大きくなります |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

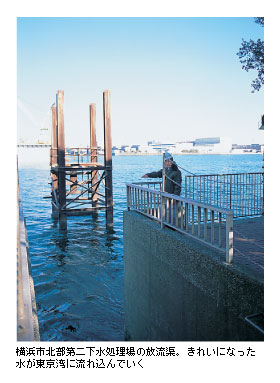

| 水の旅は処理場で浄化された水が川や海に放流された時点で完了するわけではない。下水を処理した後には大量の泥が発生する。それを処理しなければ水の大循環は終わらない。ここで終末処理場「横浜市北部汚泥処理センター」の出番となる。 処理場からの汚泥はポンプで加圧され,パイプで送られてくる。ここでの役割は,泥に含まれた水分を除去し,汚泥の量を最少限に減らすことにある。その汚泥の中身は何かといえば,糞便を含む家庭汚水から発生するものがほとんど。重い現実に思わず唸ってしまう。 汚泥は濃縮,消化,脱水,焼却のフローで処理されるが,消化段階で汚泥に含まれた有機物を攪拌しながら嫌気性消化でガス化させる。発生した消化ガス(メタンガス)は電気エネルギーとして回収し,汚泥処理センター施設を稼動させる動力に利用されている。 残った汚泥は焼却炉で灰になる。灰の一部は改良土やセメント原料などに利用される。最後に搾り取られた水も,きれいになって放流渠から東京湾に流され,道志川からの長い水の旅は終わる。 |

|

|

|

|

|

|

|

| わが国の汚泥消化タンクに卵形が登場したのは,横浜市北部汚泥処理センターが最初である。それまでの主流は円筒形。施工が容易で,地震に対しても比較的安全ということで多くの採用実績を見たが,攪拌効率や保温性,機密性など維持管理の点で不満があった。これを卵形消化タンクが一挙に解決した。 気密性・水密性の点でヘアークラックが少ない,死水域ができにくくスムーズな攪拌ができる,砂の堆積やスカム(浮上する塵芥や油脂,汚泥など)が生じにくい,表面積が小さく省エネルギーの観点で有利,メンテナンスも容易――とメリットは多い。さらには,あのユニークな景観がイメージアップに繋がった。 プレストレストコンクリート(PC)製卵形消化タンクはドイツで1950年代半ばから普及していた技術である。開発したのはディビダーク社。コンクリート技術では世界のトップクラスにあり,当社も技術習得に技術者を派遣していた。 1980年に7代目の研修留学者としてディビダーク社に赴いたのが石原重孝さん(現土木営業本部営業部長)である。石原さんの専門はPC水タンクやPC橋梁など特殊構造物の設計・施工。「大容量マルチストランド工法の技術研修を」との命を受けてのドイツ行だった。 卵形消化タンクは当時日本でも着目されつつあったが,石原さんは1年半の研修期間中にその有効性を確認。土木設計本部に戻ってから,日本導入の検討を開始した。 ただ最大の課題は地震国日本でいかに耐震性能を高めるかにあった。しかも下水処理場は超軟弱地盤の河口や埋立地に建設されることが多い。石原さんは耐震設計で技術研究所主席研究員の竹田哲夫さんらの協力を得て“日本版卵形消化タンク”の設計・施工技術の開発に取り組んだ。 地盤条件を考慮した基礎形式,耐震性の解析,施工方法や材質の検討など開発テーマは多岐にわたった。模型や実機を使った攪拌実験を重ね,台風を想定した風洞実験で外装材の耐風設計も行った。 こうして1983年12月,横浜市北部汚泥処理センターで卵形消化タンクの建設が始まった。96本のPHC杭を深さ約30mの支持基盤にまで打ち込み,タンクの重量を支える基礎リングを施工する。底版部にはマルチストランドをらせん状に配置し,コンクリートを打設した。この後の側壁工事はクライミング工法を採用,安全で迅速な施工を図った。 1986年9月までに,順次12基の卵形消化タンクが完成した。容量は1基当たり6,800m3。生コン車約1,200台分もある。ここで横浜市の全処理場の約半分に当たる5処理場の汚泥を処理する。 |

|

|

| 当社が建設した主な卵形消化タンク |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 卵形消化タンクはその後急速に全国に広まった。いま全国で45ヵ所113基。大型を中心にその40%強が当社施工である。外壁の多くは保温材のカバーとして,化粧ステンレスなどを使用して優雅さを強調しているが,京都府洛西浄化センターでは高温焼却した汚泥タイルを外壁に貼った。関西支店土木部設計Gr長の桝本恵太さんによると「卵形消化タンクのプロポーションは,タテ,ヨコ約3対2に落ちついた。耐震性など日本仕様に合うようにほぼ理想形に近づいた」という。 一方で「耐震性,機能性などとともに追求し,強調したのは美観でした」というのは土木管理本部土木技術部担当部長の藤村久夫さんだ。「下水処理,汚泥攪拌というダーティなイメージを払拭し,処理場のモニュメントとして,芸術性を加味したユニークな構築物と外観を目指したのです」 横浜市北部汚泥処理センター完成後の1989年,横浜市で「横浜博覧会」が開催された。その際,湾内遊覧船が運航され,ライトアップされた卵形消化タンクもルートに組み入れられた。運河の先に現れる青白く妖しく光る巨大な曲線美。「これは,いったい何だ?」。歓声を上げる見物客にタネ明かしは野暮なこと。ここもまた立派に「ブルーライトヨコハマ」の一翼を担ったのである。 石原さんは横浜市北部汚泥処理センターの施工には立ち会えなかった。横浜ベイブリッジ,番の洲高架橋(瀬戸大橋),呼子大橋(佐賀県)など大型PC橋の設計に追われていたのである。 その後青森ベイブリッジ,池田へそっ湖大橋(徳島県)などの設計・施工を担当し,2000年に土木営業本部に移った。技術営業の指揮官として多忙な日々だが,石原さんは「橋梁技術者は“絵になる橋”の施工に携われる幸せがある。私はもうひとつ卵形の曲線美にも参画できました」と当時を振り返った。 |

|

|

|

|