|

KAJIMAエコプラザ |

|

クローン牛やヒトゲノムなど高度な遺伝子工学から納豆やチーズといった身近な食品まで,様々な分野で注目を集めているバイオテクノロジー。そのなかでも人々の生活に密着していて,古くから活用されているものに下水処理があります。今月は意外と知られていない下水処理の仕組みを紹介します。 下水はその約7割が家庭から出る生活排水です。残りは工場などから出る事業排水や雨水ですが,地域によってこれらの割合は異なっています。この下水に含まれる成分は,大半が有機物です。有機物は,生ゴミなどからも分かるように腐敗し,異臭や腐食性ガスを発生させます。そのため各家庭に通じた下水道管を通じて,速やかに下流の処理場に収集されます。 下水処理は幾つものプロセスから成り立っています。その中でも生物処理工程では,バイオテクノロジーを活用した処理をしています。ここでは下水に含まれる有機物をエネルギー源とする様々な微生物が活躍します。微生物の働きで,有機物は細かく分解され,炭酸ガスやメタンガスに形を変えながら徐々に浄化されていきます。そして最終的に微生物は沈殿・分離され,きれいな上澄みは減菌処理の後,河や海など自然界に戻されるのです。 ところで,沈殿した微生物はどうなったのでしょうか?実は汚泥と名前を替え,廃棄物として処分さる運命にあります。 この汚泥に対して,当社は高品質なタイルにリサイクルする技術を開発しています。またこの他にも下水処理に関連する様々な技術を有しており,豊富な施工実績があります。例えば,下水から発生する腐食性ガスから下水道管や処理する水槽壁面を防食する技術も,ほんの一例です。最近では,汚泥が出ない処理システムや強力微生物の培養などの新規テーマにも取り組んでいます。 我が国で微生物を用いた下水処理の歴史は100年以上あります。時代を経るに従い施設は大規模化し,技術も高度化してきました。当社は下水処理に関する様々な取組みを通して,今後も社会に貢献していきます。

|

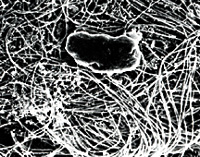

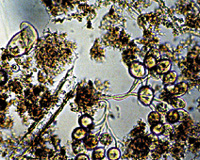

| 下水処理に関する当社の主な技術 嫌気・好気ろ床法 汚泥発生の少ない処理システム。酸素を必要としない嫌気性微生物によって汚水中の有機物の大部分を分解・ガス化させることで汚泥発生量を削減させ,酸素で活性化する好気性微生物によって残りの有機物を分解する。 |

|

嫌気性微生物 |

好気性微生物 |

| 卵形消化槽

下水汚泥を消化する卵形の槽。攪拌効率が高く下水汚泥を減量しエネルギー(メタンガス)の回収が図れる。この建設のノウハウを当社は保有する。 |

横浜市北部汚泥処理センター |

| 高リサイクル建材エコ・チャート

下水汚泥などを溶融し,これを結晶化することによって生成される物質を原料にした外装壁タイル。50〜70%の高いリサイクル率で,ダイオキシンや重金属などの有害物質の排出・溶出がない。 |

東海北陸自動車道・城端トンネル(富山県東礪波郡),延長1.5kmの側壁で使用 |