| 特集:都市の地下に構築する新たなネットワーク |

|

|

|

| ―進化するシールド技術・その最先端を行く― |

| |

| 1,220万人が集中する過密都市・東京をはじめ,わが国の都市の多くは沖積平野の軟弱な地盤の上に形成されている。強災都市の建設,都市機能の保全・・・。 その地下では今,多彩なプロジェクトが展開し,ますます大深度化,大規模化する施設の構築が最先端技術を結集して静かに進んでいる。 地下空間を構築するには様々な手法があるが,軟弱で崩れ易い土質にトンネルを建設するのに適した工法がシールドである。 地上部分に影響を与えることなく低騒音・低振動で施工できるのがメリットだ。 世界水準をリードする日本のシールド技術だが,当社では豊富な経験と柔軟な発想をもとに,次々と斬新な技術を開発・実用化しインフラ整備に貢献してきた。 より快適で機能的な地下空間創造のために――。さらなる挑戦が続いている。 |

| |

| |

| シールド工法の変遷 |

| |

|

シールド工法とは,先端に鋼鉄製の外筒(シールド)を設け,ジャッキの力で前進させながら,前面の土砂を掘削。その後方でセグメントと呼ばれるブロックをリング状に組み立ててトンネルを構築する技術である。 |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

| 径の異なるトンネルを本線から分岐させる―直角分岐シールド― |

|

|

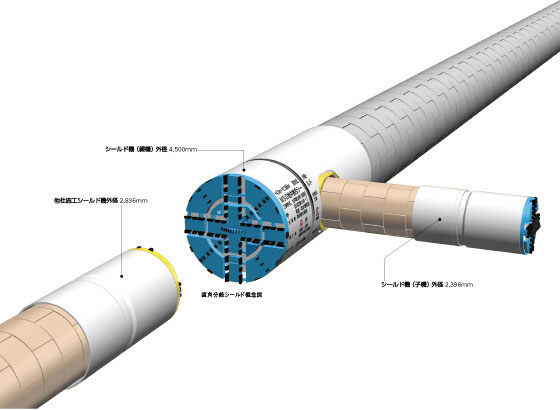

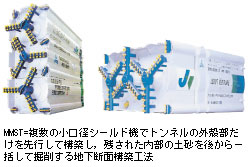

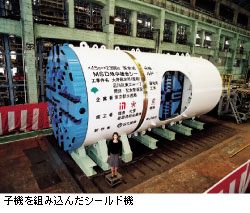

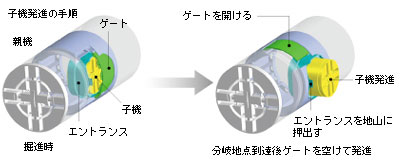

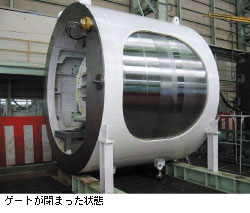

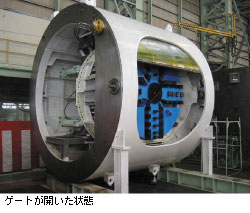

| 地下に大規模な送水管・配水管を張り巡らし,大地震で万一水道管が部分的に寸断しても,多様な経路から上水を融通しあう管路網を構築する――。東京都が提唱する「東京水道新世紀構想」だが,その実現には厳しい工事条件をクリアしなければならない。都心部ではシールド機を投入する立坑を建設する場所の確保が難しく,錯綜する地下埋設物を回避する必要もある。 径の異なるトンネルを本線から分岐させることはできないか。この命題を解いたのが,当社が開発した「ゲート旋回方式による直角分岐シールド」である。 通常シールド工事は,発進立坑からシールド機が発進し,単一断面で掘進するが,分岐シールドは所定の距離を掘進した後,直径が親機よりも小さな径の子機が親機から直角方向に分岐発進する。子機の一部を内蔵した親機が分岐地点に到達後,子機発進用の開口部を塞ぐゲートを上方向に旋回することで,分岐発進スタンバイになるという「ゲート旋回方式」を開発。当社はこのゲート旋回方式による「直角分岐シールド工法」を,東京都水道局が進める東南幹線整備プロジェクトで実用化した。三郷浄水場と大井給水所を結ぶ送水管用のトンネルから,大井地区への配水管用のトンネルを分岐させる工事である。 この工事で難しいのは,分岐地点において親機が,反対方向から掘進してくる別のシールド機と異径地中接合するという条件が加わるため,親機の許容到達誤差が上下左右±50mm,向きの誤差±0.5度という高い精度が求められたことである。 従来,直角分岐方式で用いるシールド機は,内胴・外胴と呼ばれる茶筒を二重にしたような形状の胴体構造になっていた。内胴には子機が発進する開口部が開いており,その外側は外胴で覆われていて,分岐の際には外胴を前方にスライドさせて内胴を露出させ,開口部から子機を発進させたのである。しかし,補助ジャッキを用いて外胴をスライドさせる際の施工精度の確保が困難で,親機の位置・向きがずれてしまうことが懸念された。このため,親機を通常の掘進と同じようにシールドジャッキで到達させた後,分岐のための作業に取り掛かることのできるゲート旋回方式を開発し,高い親機到達精度を確保した。 通常は分岐地点に立坑を築造し,別のシールド機で掘削が必要なところだが,直角分岐シールドの採用により,立坑築造や用地確保のコスト削減,子機発進時の止水に必要な地盤改良工事も不要となり,コストの削減,工期の短縮というメリットを生んだ。 |

| |

|

|

| |

|

| |

|

|

| |

|

| |

| クリックすると大きくなります |

|

|

| 工事概要 工事名:大井給水所(仮称)品川区東大井一丁目地先間送・配水管(1,800〜700mm)新設工事(シールド工事) 場所:東京都大田区東海〜品川区東大井 発注者:東京都水道局 設計:東京都水道局 規模:泥水式シールド工法,施工延長2,381m(親機掘削部),1,024m(子機掘削部),トンネル外径4,350mm(親機),2,256mm(子機),仕上がり内径4,000mm(親機),2,000mm(子機) 工期:2003年3月〜2006年5月 (東京土木支店JV施工) |

| |

|

|

|

|

|

| ――分岐発進を無事成功させたポイントは 「親機には子機が発進する大きな穴があいている。前例のない機械を使う訳で,親機のスキンプレート(筒の部分)の強度や変形量に関して問題がなく,開口部とそれを塞ぐゲートとの隙間から漏水の無いことが求められます。実機が製作された段階で,シールド機より一回り大きな鋼製の筒でシールド機全体を覆い,水圧を0.7Mpaまで実際にかける実験を行い,最終的なシールド機を作り上げました」 ――分岐シールドを採用した理由は 「本工事では径の異なる3本のシールドが1箇所に集まります。通常は径の異なるトンネルが集まる地点では立坑を作り,それぞれのシールドを発進・到達させます。しかし地上に京浜運河の護岸や公園があり,立坑を建設できなかった。そこで分岐シールドが採用されました」 ――この方式のメリットと今後の展開についてお聞かせください  「地中で分岐やドッキングができれば,立坑築造のためのヤードが不要になるため,コストが大幅にダウンできます。地下埋設物が輻輳している都心では大きなメリットがあります。一般にシールド工事は発進や到達で最も出水の危険が高いのですが,本工事では地下36mの江戸川砂層,すなわち0.3Mpaの高水圧,粒径の均一な砂層という難条件下で,地盤改良なしで成功できました。今後増加する難易度の高いシールド工事にも活用されることと思います」 |

| |

|

| |

| |

| より長く,より速く,より効率的に掘る 超長距離の高速施工 |

| |

| |

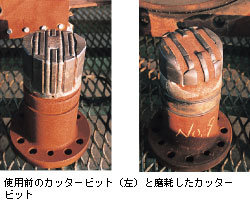

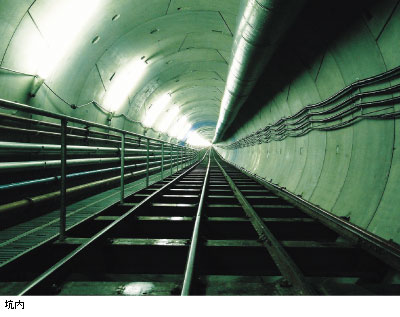

| ―世界最長級の泥水式シールドトンネル― これまでのシールド工事の常識を打ち破る超長距離掘進を短工期で実現,さらに海底地下の高水圧の下で完全地中接合を果たしたのが,東京電力の東西連係ガス導管新設工事である。 東京電力富津LNG基地(千葉県富津市)と東扇島LNG基地(川崎市川崎区)を結ぶ全長約18kmのガス専用パイプラインを東京湾海底下に建設したもので,当社JVは富津工区側の9,030mの施工を担当した。泥水式シールドトンネルとしての掘進距離は世界最長級となった。 9kmもの長丁場を任せるシールド機には,様々な角度から耐久性の検討が加えられた。カッタービットは超硬質合金を採用。メーンビットの負荷を抑えるため,メーンビットの円周上に背の高い先行ビットを配置した。また,ビットと地山が無駄に擦れあわないよう,カッター回転数を掘削速度に比例させるなどの工夫を凝らした。 この他,シールド掘進の後方支援設備である泥水輸送,処理設備等に対して多くのバックアップ機能・設備を設けた。また,セグメント組立てと掘進を同時に行うダブルジャッキ式同時掘進機構を採用し,ボルトレスで二次覆工省略型のQB(Quick Block)IIセグメントを用いて,発進から到達まで17ヵ月という高速・超長距離掘進を果たした。 この工事のもうひとつのハイライトとなったのが,東京湾中央部海底下57mの地点での地中接合だった。当社が新たに開発した機械式地中接合工法「A−DKT工法」の採用で,高水圧の難条件をクリア。誤差わずか数ミリという高精度な接合に成功した。 ※詳細は本誌2005年5月号参照 当社ホームページ https://www.kajima.co.jp/news/digest/may_2005/site/index-j.htm |

| |

|

|

|

|

|

| |

| 工事概要 工事名:東西連係ガス導管新設工事(富津工区) 場所:千葉県富津市新富(東電富津火力発電所構内)〜東京湾内 発注者:東京電力 設計:技術提案募集方式による 規模:セグメント組立同時掘進・高速掘進併用シールドマシンによる泥水式シールド掘進工法,施工延長9,030m,トンネル外径3,440mm,仕上がり内径3,000mm 工期:2003年4月〜2008年3月(発進立坑・シールド工事:2003年4月〜2006年4月) (東京土木支店JV施工) |

|

|

| |

| |

| ―高耐久性シールド機,高速自動組立セグメント― 中部電力とNTTのケーブルを収容する「19号春日井共同溝」(愛知県春日井市)工事でも,1台のシールド機(泥土圧式)で堅固な洪積砂礫地盤を6.82km掘進するという長距離掘削を実現した。 ここでは当社が開発した「リレービット工法」を用いた。この工法は,シールド機の内部から“いつでも,どこでも,何回でも”任意のカッタービットを簡単に交換できるもので,1台のシールド機で長距離を掘進することができるのが特長である。これにより発進・到達立坑の数を減らすことができ,地上の交通を妨げることなく,コストの削減や工期の短縮などを図ることが可能となった。 また,高速施工を実現するため,東京電力の東西連係ガス導管新設工事と同様に,セグメントの連結がボルト無しででき,二次覆工を省略できるQBIIセグメント※を採用している。 ※ジョイント部分の構造に工夫を施し,従来,必要であったボルトでの締結を省略可能にしたセグメント。組立てを自動化し易く,施工の高速化に資する。トンネル内面を平滑に仕上げることが可能なため経済性も向上。掘削する地質などによりQBIとQBIIの2タイプがある。 泥水式シールド工法 切羽水圧・土圧に対抗させて土質に応じて調合した 泥水を,カッターヘッドに送水・加圧して,切羽の安定を図りながら掘削していく工法 泥土圧式シールド工法 切羽面に添加材を注入して,土砂を泥土化させる工法 |

| |

|

|

|

|

|

| |

| 工事概要 工事名:19号春日井共同溝(大泉寺・瑞穂)工事 場所:愛知県春日井市大泉寺町〜勝川町 発注者:国土交通省中部地方整備局 設計:国土交通省中部地方整備局 規模:泥土圧式シールド工法,施工延長6,820m,トンネル外径4,650mm,仕上がり内径4,200mm 工期:2001年3月〜2007年3月 (名古屋支店JV施工) |

|

|

|

| |

| |

| 様々な形状のトンネルをつくる |

|

|

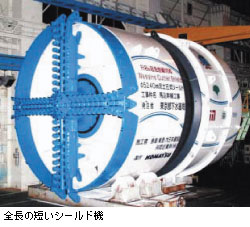

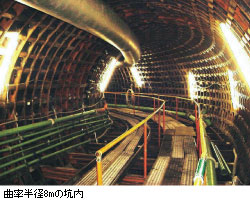

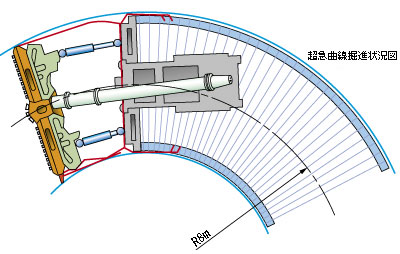

| 超急曲線のトンネルを掘る

―Wagging Cutter Shield工法― 曲率半径8mという超急曲線のトンネルを,補助工法を用いずに掘削することにも成功している。当社がコマツの協力を得て開発・実用化済みの「Wagging Cutter Shield工法」(カッターディスクを一定の角度で往復運動させながら掘進する工法)を応用したもので,東京都下水道局発注の馬込幹線工事に適用した。従来のシールド機は,モータを多数配置してカッターディスクを回転させているため急曲線に対応できる長さにするには限界があった。同工法を採用し,内部の機器を簡素化することでシールド機の長さを短くし,更にシールド機の後部を地中で超急曲線用に交換する技術も導入して施工を実現したものである。 |

|

|

|

|

|

|

|

| |

| 工事概要 工事名:馬込幹線工事(その1〜その3) 場所:東京都大田区中央〜南馬込 発注者:東京都下水道局 設計:東京都下水道局 規模:泥土圧式シールド工法−最大中折れ角17度,施工延長1,281m,トンネル外径5,100mm,仕上がり内径4,400mm,4,500mm(二次覆工省略) 工期:2000年3月〜2003年3月 (一次覆工2001年3月〜2002年4月) (東京土木支店JV施工) |

| |

|

| |

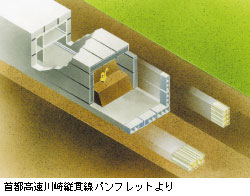

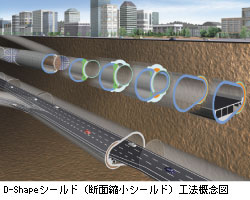

| ランプトンネル用のシールドが,当社と川崎重工業が共同開発した回収型シールド(スクリーンシールド)工法である。シールド機前面からの土水圧を遮蔽するためのスクリーンが取り付けられており,本線へ接続後は,このスクリーンの働きにより,主要部分のほとんどを回収・転用することができる。 一方,本線トンネル用のシールドが,断面縮小シールド工法「D-Shapeシールド工法」(共同開発:当社・三菱重工業・川崎重工業)である。トンネル断面をD型に断面縮小し,ランプトンネル用シールド機がより本線に近づけるようにすることで,簡易にランプトンネルとの接合ができる特長を持つ工法である。 これら2つの工法を組み合わせることで,道路トンネルのランプ分岐合流部を,地上部分に影響を与えることなく合理的な建設が実現できる。 |

| |

|

|

| |

|

| |

| |

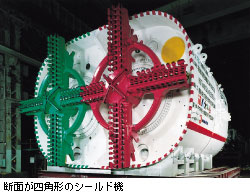

| 無駄な空間をなくす―EX-MAC工法― シールドの断面は正円形が一般的。正円が力学的に最も安定しているからである。しかし断面が大きな地下鉄や道路などの交通インフラでは,トンネル上下の利用しない部分まで掘削するため,掘削量が多くなり,不要な空間をコンクリートで充填しなければならなかった。 円形の力学的特性を活かしつつ,円を上下から押しつぶしたような複合円形断面のシールドが東京地下鉄(東京メトロ)において考案され,同社発注の「13号線神宮前工区土木工事」で導入された。池袋〜渋谷間の8.9km区間のうち,明治神宮前停車場から渋谷停車場(駅名はすべて仮称)間の複線トンネル738.5mの工事で,昨年11月から掘削を開始している。 「EX-MAC(Excavation Method of Adjustable Cutter)工法:イー・マック工法」と命名されたこの複合円形のシールドも,既に矩形シールド断面で多数の実績のあるWagging Cutter Shield 工法の基礎技術を応用したものだ。当社はWagging Cutter Shield工法では,2つの回転軸で矩形トンネルを実現したが,EX-MAC工法はカッターの伸縮幅を650mmから820mmへ伸ばすことに成功し,1つの回転軸で複合円形を実現した。正円形の掘削と比較して掘削断面が10%程度縮小するとともに,不要な空間を充填するコンクリートの量が約40%低減できた。 同工法は,複合円形断面だけでなく馬蹄形断面などにも対応でき,拡幅可能なセグメントと組み合わせることで,断面形状を途中で変えることも可能。正円と同様の安定性があることから,高い土圧・水圧がかかる大深度の構造物の建設にも適用可能な工法である。 |

| |

|

|

| |

|

|

| |

| 工事概要 工事名:13号線神宮前工区土木工事 場所:東京都渋谷区神宮前〜渋谷 発注者:東京地下鉄 設計:東京地下鉄 規模:泥土圧式シールド工法,施工延長738.5m,トンネル外径横幅9,700mm,高さ8,400mm 工期:2004年3月〜2006年8月 (東京土木支店JV施工) |

| |

| |

|

| |

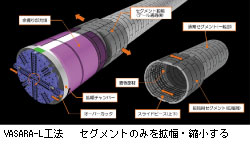

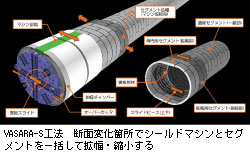

| トンネルを部分的に拡幅するのに,シールド掘進と同時に地盤改良などの補助工法を使わず行うのがVASARAシールド工法(工法の基本開発:当社・三菱重工業・石川島建材工業,マシン開発:当社・三菱重工業・川崎重工業)である。セグメントのみを拡幅・縮幅するVASARA-L工法,シールドマシンとセグメントを一括して拡幅・縮幅するVASARA-S工法とがある。 滋賀県草津市で当社が施工中のシールドトンネル工事に,昨年2月,VASARA-L工法を初適用。トンネル延長方向3mにわたり,外径2,150mm(仕上がり内径2,000mm)のシールドトンネルの両側に150mmずつ合計300mmトンネル内部の拡幅工事を,地盤改良無しで無事完了した。この成功により,VASARAシールド工法の信頼性,施工性の高さが証明され,現場への適用が更に進むことが期待される。 道路の非常駐車帯や地下鉄の駅,下水道の合流地点などをつくるため,トンネルは所々を拡幅する必要がある。トンネル幅を自由に変更しながら掘削できるVASARAシールド工法の担う役割は今後ますます高まることだろう。 |

| |

|

|

| クリックすると大きくなります | クリックすると大きくなります |

| |

| |