| テクノ・ライブラリ |

|

土壌汚染浄化工法の最前線 土壌の汚染は重大な環境問題として認識され,その対策も法制化されつつある。 浄化工法も,“あたりまえ”の技術として世の中に急速に普及していくことが予測され,浄化の確実性とともに,合理化と経済性も要求されている。 今月のテクノ・ライブラリでは,日々進歩を続ける,最新の「土壊汚染浄化工法」を紹介する。 |

土壌汚染対策の流れ 2003年1月に施行予定の「土壌汚染対策法」によって,特定有害物質を製造・使用・処理する施設のあった土地などについては,廃止時に汚染状況の調査や回復が義務付けられることになる。このように,社会の喫緊の課題となっている土壌汚染問題の解決に向けて,当社は調査,解析・評価,対策立案,施工といった一連の総合的な対応体制を整えている。 汚染の形態は,汚染物質の種頚・性質の違いにより大きく異なる。このため,汚染物質の種類に応じて,適切な対策工を選定・適用することが重要となる。 |

|

|

| 揮発性有機化合物汚染対策工 揮発性有機化合物(VOC)は,水より粘性が小さく比重が大きい。さらに,水に溶けにくいことから,一度地盤に入り込むと深部まで汚染が拡がる性質がある。 VOCで汚染された土壌の浄化には,土壌中の空隙に存在するガスを強制的に地上に吸引して汚染物質を除去する「土壌ガス吸引法」と,汚染地下水を汲み上げて曝気し,浄化装置により汚染物質を除去する「揚水曝気工法」が普及している。また,地盤中に生息する微生物の汚染物質分解作用を利用して,VOCで汚染された地下水を浄化するのが「生物浄化工法」である。地盤中に生息する生物に,地上から栄養塩などを送り込んで原位置の微生物を活性化する。時間はかかるが,原位置で掘り返しを伴わずコストを合理化できるメリットがある。 当社が培ってきた生物関連技術が,存分に活かされる工法だ。 |

|

|

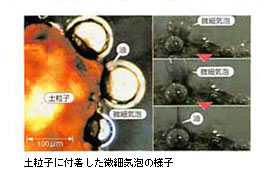

重金属汚染対策工 水銀やカドミウムなどの重金属は,土壌に吸着されやすいため,汚染も地表面から数mの範囲に留まることが多い。微細な粒子に吸着された重金属の浄化には技術的課題が多いが,実用化を目指した開発を行っている。汚染の拡散防止としては,化学反応を利用した「不溶化工法」がある。この工法は,掘削した土壌に各汚染物質を対象とした反応剤を加えることにより,汚染物質を水に溶けない物質に変化させ,地下水への溶解を防止する。また,汚染土壌とセメントなどの固化材を混合して,物理的に汚染物質を封じ込める「固化工法」も適用される。いずれの工法も,反応剤や固化材と,土壌の混合が確実に行われることがポイントとなり,当社は効率のよい混合方法や混合効率の検証に豊富なノウハウを蓄積している。 |

|

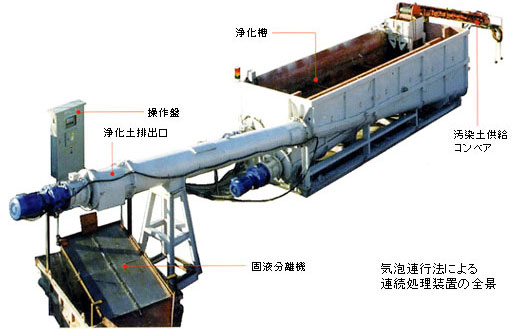

油汚染浄化対策工 油は,地盤中でVOCと似たような挙動を示すが,比重が小さいため,地下に浸透した後に地下水面上に拡がる性質がある。 当社は油の濃度と油質(重さ・揮発性)に応じて,「生物浄化工法」,土壌を加熱して汚染物質を分解する「ドラムソイル工法」,微細な気泡で油を浄化する「気泡連行法」を使い分けている。このうち,気泡連行法は当社独自の工法で,アルカリ溶液と汚染土壌を接触させて,微細な気泡が土壌表面の油を剥離し連行する効果で浄化する。処理が終了した後のアルカリ水は,除去した油と容易に分離できるため再利用が可能で,回収した油分も再利用できる。リサイクルの観点からも画期的な工法だ。この気泡連行法の特徴を活かし,大量に発生する油汚染土壌を効率的,かつ低コストで処置できる「連続式気泡連行処理プラント」を開発,保有している。

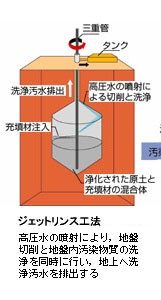

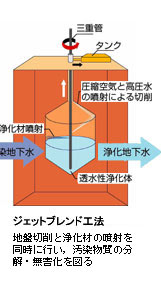

すべての汚染物質に有効な原位置浄化工法 「エンバイロジェット工法」 最近,当社はグループ会社のケミカルグラウトと共同で,任意の深さの汚染土壌のみを効率的に浄化できる「エンバイロジェット工法」を開発した。この工法では,回転上下するシャフトから噴射される超高圧水(40Mpa)で,土壌を掘削する「ウォータージェット技術」が用いられている。この工法は,浄化の具体的な方法によってさらに3つの工法に細分化される。無害な置換材料を注入して,汚染土壌を外部に排出する「ジェットリプレイス工法」,高圧水で土壌中の汚染物質を洗浄する「ジェットリンス工法」,浄化材を土壌に注入して無害化する「ジェットブレンド工法」があり,VOCに対してはすべての工法が,重金属汚染と油汚染には「ジェットリプレイス工法」が適用できる。 「エンバイロジェット工法」は,地上から開ける孔が直径150mm程度と小さく,地上にわずかなスペースがあれば適用できる特徴もあり,既存建物や配管の直下の土壌汚染にも適用可能な原位置浄化工法だ。 |

|

|

|

|

| 土地の資産価値を左右する重要な要因としても認識されている土壌汚染問題。対策の最終的な目標は,原位置での信頼性の高い浄化の実施である。今後のニーズの拡大に向けて,経済性・合理性にも優れた様々な浄化工法を開発する,当社の取り組みが続けられている。 |