| 特集 |

|

|

|

|

何らかの文化活動をおこなっている企業は年々増加傾向にあるという。 当社でも1963年に日本技術映画社,鹿島研究所出版会を設立して以来,その文化的な取組みは 40年の歴史をもつ。文化活動は,その企業の風土を知るうえで重要な指針となる。 出版,映像分野への参入,八重洲ブックセンターの設立などは一見すると建設業とは直接の結びつきがないようにも思えるが,その背景には,鹿島守之助会長の哲学が常にあった。 守之助会長が築いた文化の礎は,総合建設会社鹿島のもうひとつの顔となっている。 今月の特集では,その一端を紹介する。 |

|

|

|

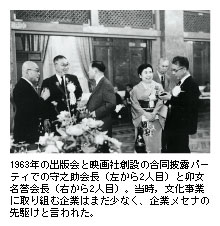

学者マインドが発信した文化 1978年9月,東京駅八重洲口前の旧本社跡地に八重洲ブックセンターが開店し,披露パーティが行われた。会場には,鹿島守之助会長を偲ぶこんな一文が掲げられていた。「故鹿島守之助博士にはその多彩な生涯を通じて変わらぬことが一つあった。それは片時も勉学,読書をやめなかったことである」。 生前の鹿島守之助会長には3つの顔があったと言われている。政治家としての顔,実業家としての顔,学者としての顔である。そのなかでも,会長自身が「一番自分にふさわしく思い,情熱を傾けられるのは,読書をし,学問を学び,思索すること」と話していたとおり,学究活動に対しては生涯通じて変わらぬ姿勢を保ち続けていた。 守之助会長は,国際間の平和と安全に関する調査研究を目的として,1957年に鹿島研究所(1966年に財団法人鹿島平和研究所へと発展・改組)を創設する。鹿島建設で最初の文化事業である。研究所は,精力的に研究書,翻訳書の刊行をおこない,現在の鹿島出版会の前身である「鹿島研究所出版会」が1963年設立された。同時期には「日本技術映画社」(現在のカジマビジョン)も設立した。 守之助会長は,その博学多識ぶりを生かし,鹿島研究所から『日本外交史』を上梓する。これは明治百年記念事業として,6年余の歳月が費やされた全38巻の大著だった。 鹿島平和研究所からは他にも多くの研究書,翻訳書が刊行された。これも守之助会長の平和樹立のための強い信念によるものである。こうした活動が認められて,守之助会長は1973年に文化功労者として顕彰を受けた。鹿島学術振興財団は,こうした守之助会長の遺志を継いで1976年に設立され,また会長の死後,一連の文化事業を引き継ぐことになる夫人・卯女(うめ)名誉会長も文化,特に美術分野の造詣が深かった。多くの美術書や翻訳書を出版したほか,鹿島美術財団の設立に力を注ぎ,日本文化の向上に大きく寄与した。また,故渥美健夫名誉会長の志しをうけて,渥美国際交流奨学財団も1995年に設立され,主に学生を対象とした奨学活動をおこなっている。 守之助・卯女夫妻は,晩年に鹿島建設「赤坂別館」の2階と3階,鹿島建設の赤坂本社が見える部屋に執務室を構えた。そこには,自ら設立した鹿島研究所出版会と鹿島映画(現カジマビジョン)も入り,自社の経営を見守るとともに,鹿島の文化活動の拠点としたのである。 |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

| 財団法人鹿島平和研究所 1966年7月設立。国際平和の推進と我が国の安全確保等に寄与することを目的とし,国際間の平和・安全・経済,我が国の外交に関する諸問題の調査研究とその援助,研究成果の出版をおこなっている。 |

| 鹿島学術振興財団 1976年3月設立。我が国の学術発展並びに学術の国際交流を図るため,都市・居住環境の整備,国土・資源の有効利用,文化的遺産・自然環境の保全などに関する研究への助成や研究者の交流援助などをおこなっている。 |

| 鹿島美術財団 1982年3月設立。美術の振興をはかり,我が国の文化の向上と発展に寄与することを目的とし,美術に関する調査研究,特殊な美術図書等の刊行・制作,美術に関する国際交流などに助成をおこなっている。 |

| 渥美国際交流奨学財団 1995年4月設立。日本の国際化進展に力を注いだ渥美健夫名誉会長の遺志により,諸外国から我が国の大学院博士課程に留学する学生が,学問の成就だけでなく我が国の豊かな文化や社会に触れ,より大きな収穫を得られるよう奨学援助をおこなっている。 |

|

|

| |

|

|

|

| 映像から受け継がれる文化 1968年4月,当社の施工による超高層ビルの先駆け,霞が関ビルが竣工した。翌年の5月にはその建設工事を題材にした劇映画『超高層のあけぼの』が完成する。制作にあたって,ひとつの映画会社がその役割を担った。それが日本技術映画社である。 日本技術映画社は,1963年に鹿島守之助会長によって創設された。映像というメディアに参入することには,ひとつの大きな目論見があった。それは,万巻の書を積み,口で説得するよりも,映像を見せたほうが近代的な日本の建設業の姿が広く国民に伝わるに違いない,というものだった。外交官として世界中を駆け回っていた経験もある守之助会長にとって,外国では教育,啓蒙のツールとして,すでに映画が力をもっていたことを誰よりも実感していたのである。果たして,劇映画『超高層のあけぼの』は東映の配給で,全国158の劇場で封切られ,入場者数は200万人を超えることになる。 その後,日本技術映画社は「鹿島映画」に名を改め,1987年には「カジマビジョン」となった。現在では,建設技術を紹介した短編映画を始め,映像分野から建設技術の向上に貢献するほか,1988年には,翌年の横浜博覧会“YES ユ89”の東京電力パビリオンの企画・制作・運営をきっかけに,公共施設内などにおける展示の企画・制作業務もおこなっている。またデジタルメディア分野にも参入し,移り変わりの早い通信・情報技術にも積極的に対応している。 もうひとつの特筆すべき活動が,新日本フィルハーモニー交響楽団のプロモーションビデオの制作・リリースである。新日本フィルは,指揮者・小澤征爾のもとで創立された30年の歴史をもつオーケストラであり,当社の石川六郎名誉会長が理事長を務め,世界的にも高い評価を得ている。カジマビジョンでは,新日本フィルの演奏を収録し,その企画・販売を通じて音楽文化の創造に大きく貢献している。芸術分野の造詣も深かった守之助・卯女夫妻の文化に対する眼差しは,ここにも継承されている。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

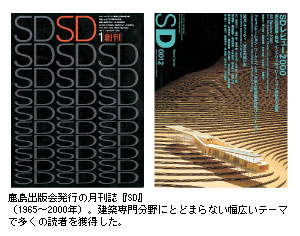

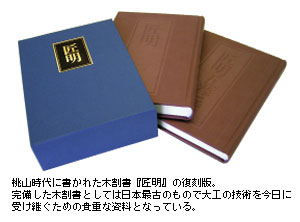

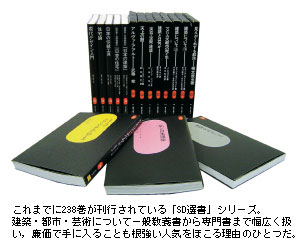

| 世代を超えて愛される専門出版社 日本技術映画社を創設した1963年,守之助会長はもうひとつの文化事業をスタートさせた。それが「鹿島研究所出版会(現・鹿島出版会)」である。 文筆家としても知られていた守之助会長は,原稿用紙3000枚にも及ぶ学位論文『世界大戦原因の研究』を書き上げたが,学界では高い評価が得られたものの,出版を試みても採算にのりにくい研究書を一般の出版社から刊行するのは難しかった。そこで,1000部を自費出版することになったのが,鹿島研究所出版会創設のきっかけである。当時は,同じような境遇の研究者も多く,守之助会長の紹介をうけた外部の研究者から,様々な研究成果が持ち込まれた。卯女名誉会長もイタリア中世の画家をテーマとした『シモーネ・マルティーニ』をはじめ,多くの著作を刊行している。良書の刊行を旨とし,「文化の発展交流に寄与する」ことが鹿島出版会の設立理念である。 1965年には,鹿島昭一副社長(当時)の発案により,月刊誌『SD(スペースデザイン)』を創刊。「建築は文化である」との理念のもと,都市・建築・芸術分野の新しいフィールドを開拓するべく,若手建築家・評論家・デザイナーなどに編集顧問を依頼し,それまでの日本にはなかった新しい建築雑誌を目指した。『SD』の創刊は大きな反響を呼び,その後「SD選書」「SDグラフィック」『都市住宅』などの刊行に繋がり,世代を超えて多くの読者を獲得した。1990年,こうした一連の出版活動が評価され,日本建築学会文化賞を受賞した。 また,1982年にはユニークな設計コンペティション「SD Review」を創設。今日に至るまで多くの優れた建築家を輩出し,若手建築家の登竜門として評価を受けている。 建築・芸術分野に従事する学生,研究者の間で「黒い本」として親しまれている建築・芸術書のシリーズがある。現在までに全238巻が刊行されている「SD選書」である。黒いブックデザインが特徴のこのシリーズは,気軽に手に取り,読めるサイズから“建築書における岩波新書”とも言われていおり,モダニズム建築の旗手ル・コルビュジエやブルーノ・タウトの著作の邦訳出版など,多くの名著を世に送り出し続けている。 また,鹿島建設の研究成果を鹿島出版会によって世に送り出された書籍も多い。それらは,一般教養書からエンジニア向けのテキストまで多岐にわたるが,書籍の出版を通じて次世代の建築家・エンジニアを育もうという目的は,鹿島出版会の事業活動を通じて,現在も見事に継承されている。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

| いつでも手に本を 「どんな本でもすぐ手に入るような書店が欲しい」。無類の読書家であった生前の守之助会長がよく話していたという。 現在,各地に12の店舗を展開している八重洲ブックセンターの本店は,1978年9月に東京駅前の当社旧本社ビル跡地で産声をあげた。その場所は守之助会長自身の本籍地でもあり,当初から「書店はここ」と決めていたらしい。 「わが国で出版されたすべての本を常備する世界一の書店」という守之助会長の夢は,地下1階から地上5階,約2,800m2の売り場面積をもつ8階建てのビルに託された。揃えられた書籍は20万点,100万冊。世界一か否かは知る術もないが,当時の日本一であったに違いない。 冒頭で“遺志”と記したのは,守之助会長は1975年夏に立ち会ったビルの起工式から半年後の同年12月にこの世を去り,愛書家たちの来店を出迎えることはなかったからである。守之助会長の死後,一度は消えかけた設立計画だったが,鹿島卯女名誉会長が計画続行の陣頭指揮をとり,夫の死の約2年半後,1978年9月の開店披露パーティで自らテープカットをおこなった。 夜間人口の少ないオフィス街だった東京駅八重洲口の界隈は,ブックセンターの開店によって,人の流れが一変したといわれている。開店4日目までの来店者数は12万8千人に及んだ。文化を発信しながら事業として成立する,守之助流の文化活動のあり方がここにある。そんな遺志を継いで設立された八重洲ブックセンターは,守之助会長の“貴重な文化遺産”と評されることも少なくない。 2003年8月には,12番目の店舗となる汐留メディアタワー店がオープンし,新しいタイプの書店として話題を呼んでいる。3フロアからなる路面店の1階では渓流の音や鳥のさえずりのBGMが流れ,カフェも併設された快適な店内となっている。2階,3階では,ライフスタイルに合わせた書籍がセレクトされ,ビジネスマンの教養と憩いの場となっている。 守之助会長の読書好きが高じたことから,大型書店の先駆となった八重洲ブックセンター。人々の生活における快適な読書空間づくりを目指して,新たな道を歩み始めている。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

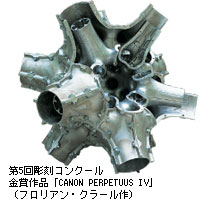

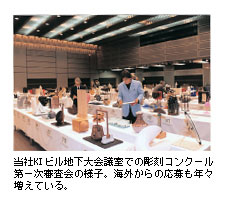

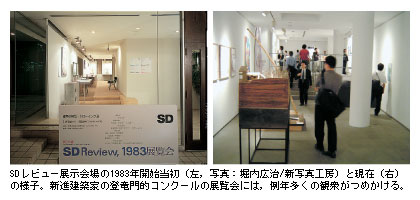

| ふたつの登竜門 当社が創業150周年を迎えた1989年に興された記念事業のなかの一つにKAJIMA彫刻コンクールがある。以来,隔年で開催され,現在までに8回を数えている。 「彫刻と建築の調和」をテーマとした屋内彫刻展であり,募集にあたって,大きさと重量の上限が決められたと共に材質の制限が取り払われ,当時の彫刻界に一石を投じるユニークな彫刻展になった。第1回は469点にのぼる応募作品が集まり,三木多聞氏(評論家),井上武吉氏(彫刻家)を始めとする審査員によって選考され,入選作品はKIビルアトリウムに展示された。 現在では,わが国を代表する彫刻コンクールの一つとして高い評価を得ており,2002年にはメセナ大賞(企業文化賞)を受賞した。 また当社が関連している公募のコンクールとして,鹿島出版会が主催する「SDレビュー」もある。その名のとおり,月刊誌『SD』から派生したもので,「建築・環境・インテリアのドローイングと模型の入選展」として,作品を一般公募する。かつての入選作品には,安藤忠雄氏や隈研吾氏のものもあり,現在第一線で活躍している建築家・デザイナーを多数輩出している。 1982年以来,本年までに22回を数えた歴史あるSDレビューも,開始当初は応募作品50点あまりからスタートし,現在では300点を超えるほどになった。そのレポートが年1回の『SD』特集号として,鹿島出版会より刊行されている。 入選作品展は第1回以来,代官山ヒルサイドテラス内のギャラリーを会場としており,毎年9月下旬の会期は,ヒルサイドテラスの秋の風物詩となっている。 「KAJIMA彫刻コンクール」と「SDレビュー」。現在では,新進彫刻家・建築家の登竜門として定着しており,海外からの参加も年々増えてきている。鹿島が蒔いた文化の種は,才能ある人間の能力を見出し,花を咲かせている。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

平成不況下にある今,各企業が取り組む「メセナ活動」にも変化が生じてきた。 業績確保のため,本業に直接結びつかない文化活動への経費支出が見送られる例も多くなってきた。 文化の未成熟な社会では企業の発展も望めない。 今の日本の社会に適合したメセナ活動のかたちとは何か? 「企業市民」という考え方をわが国に紹介し,世界のメセナに対しても造詣の深い,神奈川大学の松岡紀雄教授に聞いた。 |

|

|

|

まずは企業メセナが一般的に言われだしたきっかけから伺いたいのですが。 メセナという言葉は,芸術文化の擁護・支援を意味するフランス語です。古代ローマ皇帝アウグストゥスに仕えたマエケナス(Maecenas)が,詩人や芸術家を手厚く支援したことから,メセナと呼ばれるようになったということです。 私が「企業市民」という考え方を日本で訴え始めたのは1986年のことですが,「メセナ」という言葉が紹介されたのはその2年後です。1988年に開かれた日仏文化会議の席上でフランス側がその考え方を説明し,日本の企業経営者に深い感銘を与えました。1990年には財団法人企業メセナ協議会が創設され,スポンサーという言葉に代わって企業メセナという言葉が好んで使われるようになりました。単なる宣伝や売名ではなく,パートナーシップの精神に基づいて行う芸術文化支援を指す言葉として知られるようになったのです。 創造的な人材を生むことがメセナの役目 近年の日本では,メセナというとやや免罪符的なニュアンスを帯びてきます。事実,企業の利潤にばかり目が向いてしまい,根幹の部分や必然性が染みわたってこないケースも多いと聞きますが。 利潤に目を向けるというのは,企業として当然のことです。利潤をあげられない企業は存続すらできなくなりますし,経営不振に陥れば従業員やその家族,取引先,地域社会にまでどれほど大きな不幸をもたらすかわかりません。もちろん国や自治体に税金を納めることもできません。 問題は,経営者や従業員の努力が報われる社会でなければ,企業の成功は望めません。教育が充実して創造性に富んだ有能な人材を生みだし,福祉も充実し治安も維持され,誰もが安心して暮らせる,文化の薫りも高く人々が生き生きと暮らせる,そういう社会であることが企業発展の前提となるのです。 企業市民やメセナに関する調査で,80年代後半から90年代初めにかけて米国企業200社以上を訪ねましたが,忘れられないのは世界的な製薬会社のメルクです。社内の廊下などに名画とは言えない新進画家の絵がたくさん掲げられていたのですが,その理由は何だと思われますか。「わが社の将来は,創造性に富んだ有能な人材を得られるかどうかにかかっている。創造性に富んだ人材はどうすれば生まれてくるのかと考えた結果,それは芸術や文化の盛んな地域社会でなければならないという結論に達した。そこで,会社として積極的に地域の人々の芸術文化活動を支援することにした」と言うのです。 フォード自動車の本社でも,こういう話を聞かされました。「社長室などに高価な名画を飾っても仕方がない。そんなお金があったら,地域の美術館に寄付してその絵を多くの人々に見てもらえるようにする。さらに資金的な援助をおこなって,多くの都市で巡回展などを開催できるようにする。これが,本当の芸術文化支援ではないか」と言うのです。 ボランティアが支えている文化 日本では,そうした芸術や文化に対する支援は政府の仕事だ,という考え方が強いように思うのですが・・・。 確かにそうですね。外国でも,フランスなどは同じような考え方があり,現にフランス政府は文化大臣もおき,芸術文化の振興に大きな予算を投じています。 フランスのそうした考え方と対極にあるのがアメリカですね。アメリカ人の考え方からすれば,芸術や文化の面で,時の政府やお役人がこれはよいとか悪いと判断するなどとんでもないことだということになります。事実,アメリカの魅力を象徴するニューヨークのメトロポリタン美術館や近代美術館,さらにはカーネギーホールやロックフェラーセンター,パブリックライブラリーにしても,すべて個人の寄付やNPO(民間の非営利組織)の力で生まれ,運営されています。メトロポリタン美術館では,現在も数千人のボランティアが登録し,日々の活動を支援しています。 ちなみに,アメリカ国民の約半数がボランティア活動に参加し,その時間は週平均3.2時間といいます。最近1年間の寄付の総額も日本円で30兆円に達します。日本政府の税収が41兆円ですから,いかに莫大な金額かがわかります。しかも,そうした寄付の80%以上は個人によるものです。 個人や企業による寄付やボランティア活動がNPOを支え,そのNPOが魅力と活力の源泉になっているというアメリカ社会の構図が見えてくると思います。 免罪符的なメセナとは一線を画す取組み 松岡先生は20年以上も企業に在籍された後に,今度は教育界から企業を見つめ,さらに多くの自治体の長期計画やまちづくりにかかわっておられます。そうした視点から,鹿島のメセナ活動についてどのようにお考えですか。 20歳前後の若い学生と日々接しているなかで私が常に感じるのは,彼らが中心となって活躍していくこれからの日本は,一体どうなっていくんだろうか,ということです。少子高齢化の進展はあまりにも急速で,学校教育の荒廃や治安の悪化も深刻です。国も自治体も,財政はローン地獄に陥ったとしか言いようのない危機的状態です。 鹿島の皆さんには,まず会社や建設業がよって立つところのこうした日本の社会,さらに大きく言えば地球,人類社会がどういう状態にあるのか,子どもたちの未来がどうなるのか,是非真剣に考えて欲しいと思います。 鹿島には他の企業には見られない,独自の優れた企業文化があると私は以前から感じています。その代表ともいえるのが,八重洲ブックセンターであり,鹿島出版会やカジマビジョンというグループ会社の存在です。八重洲ブックセンターには私もしばしば伺いますが,単に本の閲覧や購入に便利という以上の大きな刺激を社会全体に与えていると思うのです。ブックセンターが開設されて以来,あの空間で素晴らしい書物に出会い,学問に目を開かれ,人生に活路を見出した方は数え切れないでしょう。従来の書店や出版界の常識からは生まれなかったもので,その意味は鹿島の皆さんが想像する以上だと思います。 鹿島の文化活動は,一つひとつの会社が利潤を追求する企業として独立していることも強みですね。往々にして見られる免罪符的なスタンスで取り組むメセナとは,大きく一線を画していると言えます。私自身も出版界に身をおいていたことがあり,事業が容易ではないことは承知しています。今後とも困難を乗り越えて活動を継続されるとともに,事業としての成功を祈っています。 ふたつのキーワード「市民協働」と「二所懸命」 これからの企業としての社会貢献の方向付けとして,どのような方法が考えられるでしょうか。 我が国でも1998年にNPO法が施行されて以来,教育や文化,福祉,環境,国際交流などさまざまな分野で活動するNPOが誕生しています。さらに自治体単位で市民活動を推進する条例が制定され,「市民協働」という言葉が社会の活性化を図る合い言葉になろうとしています。 企業を云々する前に,社員一人ひとりが会社の仕事に一所懸命に取り組むばかりでなく,社会の問題に目を向け,自分が大切だと思うテーマに取り組んで欲しいと願っています。私の造語を使えば,「二所懸命」の生き方です。そうした意識を持った従業員の集う企業であれば,ごく自然にNPOや一般市民,自治体等とも協力して市民協働に取り組む姿勢が生まれてくるに違いありません。 こうして,社会問題の改善が進み,芸術文化が栄え,学問の進展が図れるなら,世界の尊敬を受けるとともに,鹿島をはじめ日本企業の活躍が輝く社会が実現できると思います。 |

|

|

|

松岡紀雄(まつおか・としお) 1940年 愛媛県生まれ 1964年 京都大学法学部卒業 松下電器産業入社後, 1966年 松下幸之助氏が1946年に創設した PHP研究所に出向。 1970年 アメリカPHP研究所初代代表に就任。 1973年 帰国後,国際PHP研究所代表取締役兼 英文国際版PHP編集長に就任。 1980年 経済広報センターに出向,日本の経済界の 海外広報に取り組む。 1990年 神奈川大学経営学部教授 1994年より3年間にわたって,「企業メセナ大賞」の 審査員を,筑紫哲也氏や蜷川幸雄氏らとともに務める。 主な著書に『海外広報の時代』経済広報センター, 『企業市民の時代』日本経済新聞社, 『企業と文化の対話』(共著)東海大学出版会, 『ボランティアを高く評価する時代』本の時遊社など。 |

|