| �����I�s |

|

| ��11��@�v���� �`�����I�Z�s�A�F�̎ʐ^���^�u�S���̎����v�̐Ⓒ��������` |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

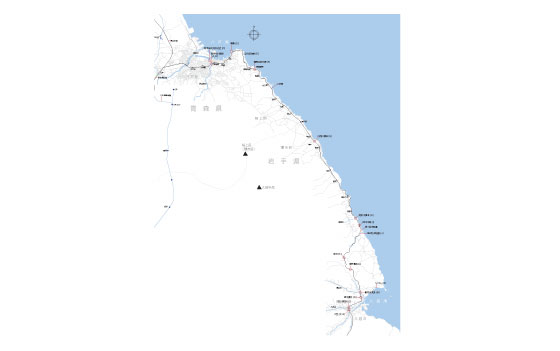

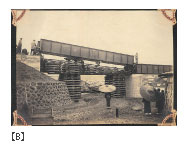

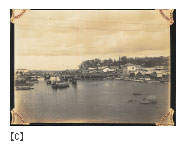

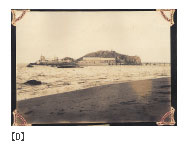

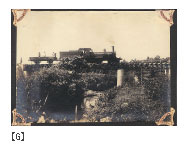

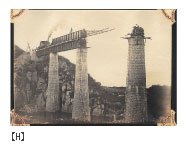

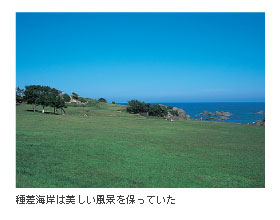

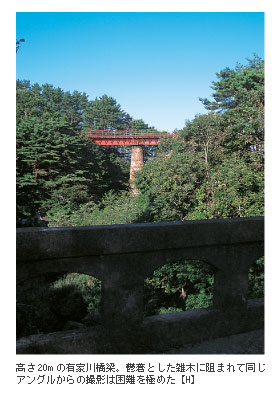

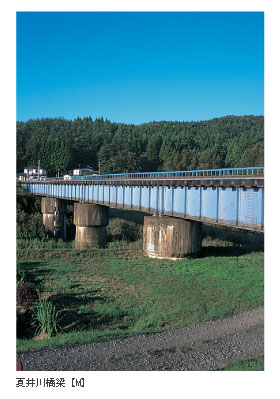

�@�Ўj�������i���{�Ў����Z���^�[�j�̏��ɂ���Â��ʐ^�������������B�ŏ��̃y�[�W�Ɂs����v�������J�ʂ������܂����̂ŁC�L�O�̂��ߎʐ^��������Ă݂܂����t�Ŏn�܂�O�����t���Ă���B�����ăZ�s�A�F�����ʐ^��33�t�B�쐬�҂́s1930�N�i���a5�N�j3���C�����g�E��g���Ó�t�Ƃ������B��g�͓��������g�̓��k�n���𑩂˂�ӔC�҂ł���C�v�������݂ɓ������Ă͌���㗝�l�Ƃ��Ċ����l�ł���B �@��g�̑O���͂��������Ă���i�v��j�B �s�{����1893�N�i����26�N�j�ɐK�����甪�˖��܂ł̍H���g�Ő������܂����B1922�N�i�吳11�N�j�ɂ͔��ˁ|�퍷�Ԃ��C1928�N�i���a3�N�j�ȗ����|�v���Ԃ����C�e�ʂ̎�X�Ȃ闧�ꂩ���w���䉇��������܂����B����l�ŏI�n��ё�߂Ȃ��J�ʂ̊�т��}���邱�Ƃ��ł��܂����t �@�K���͌��݂̓��k�{�����ˁC���˂͂��܂̖{���˂ł���i1971�N4�����́j�B���݂̔��ː��͔��˂���{���˂��o�ċv���Ɏ���S��64.9km�����C�O���ɂ���ʂ肱�̂����̓����̐K���|���ˁi���˖��j�Ԃ́C�����g�{�H�œ��{�S�����J�ƁC���̌㍑�S�����������B�]���ċv�����Ƃ��Č��݂��ꂽ�̂́C���ˁi���݂̖{���ˁj����v���܂ł̉�����60km�̋�Ԃł���B �@�v�������݂ɓ������Ă͔��ˑ����H���6�ɕ����C1922�N11���C��1�H�悩�珇�����H�����B�����Ǝ҂͑�1�C4�C5�C6��4�H����������ꖼ�`�Ŏ����g���S���B�������z�͍��킹��177���~�������B������g�Ƃ��Ă͈ꊇ���đS����肽�������炵���B����Ȃ����������B �@�s�퍷�|���؊ԁi��2�C3�H��j����t�폼�C���䗯�g�����̎�ɓn��܂����̂́C��������������ʊ��ɑł����̂ł���܂��t �@��1�H��͔��ˁ|�퍷�Ԃ�13km�]�B���ˎs���̏�����|�������Ԃɂ́C�{�����ōŒ��̐V��c�i�ɂ����j�싴���i153m�j���˂���ꂽ�B�a��12m���包11�A�ƁC4.5m�̍H��1�A�̋����ł���B�ʐ^��2�t�̐V��c�싴���H�����ꂪ�c����Ă���B���r�Ɏ艄���ʼnˋ�����l�q���킩��B�ԎP�������Č������鏗���̎p������y�ʐ^A�CB�z�B �@�L�w����͑����m�݉����ɓ쉺����B�퍷�߂��ɂ͊C�u�̂��������ɉԛ���̋����ˏo�B�؎��Ƃ�����Ȃ��߃J�[���b�g�ɂ��唚�j�ōH���̌��������}��ꂽ�yF�z�B �@�퍷�����͑��Ǝ҂̎{�H�����C�ʐ^���ɂ͑�2�H��̐�K�싴���H���������Ă���B���މ^���p�̏��C�@�֎Ԃ̉��������p��������B��������ɃC�M���X����A�����ꂽ�uB�^�e���_�����C�@�֎ԁv�Ǝv����yG�z�B �@��4�`6�H��͗������|�v���Ԃ̖�21km�̍H���������B��������܂ł̑�4�H���1927�N�̒��H�ł���B�u�˂̑����C�ݐ���D�����߁C��K�͂Ȑ؎�ƒz�炪�������B���̍H��ɂ�4�������{�H�������C�Œ��͗L�Ɓi�����j�싴���i108m�j�B����21m�ɂ��y�ԓS�R���N���[�g�\���̍����r�ł���yH�z�B �@��5�H��͎��l�i���ނ炢�͂܁j�܂ŁB�C�݂𗣂�C���Ɓi�������j�쉈���ɎR�n�ɓ���B3��詓��i��1�`3�����i�Ԃ炢�j�j��3�̋����i��1�`3���Ɛ�j�ȂǍ\�����������H�悾�����B3詓��͂��������ݓ��B���yJ�z�C�����͏d�A�����̗p�����B �@�v���Ɏ���ŏI�̑�6�H���1928�N3���ɒ��H���Ă���B��ˊX���ɕ��s���ĎR�r��D���ē쉺���C�㔼�͋v����̔×��������f�����10km�̋�Ԃł���B�Ĉ��yM�z�C�v����yO�z��2�����̂ق��C���a�Ԃ�3�����Ɖ���118m�̒��J詓��̍\�������������B �@�܂���ˊX�������̍��O�i���ɂ���j�n��ł́C�؎�H�����ɓy������G�r��V���R�ȂǍb�k�ނ̉������������Ƃ����n�v�j���O���B������w���w���n���w�����̊Ӓ�Ŗ�400���N�O�̂��̂Ɣ��������B�H���𒆒f���Ĕ��@�����ɓ�����l�X�̎p���L�^����Ă���yL�z�B �@�ʐ^���ɂ͗�������y�T�z�C���l�yK�z�C�����Ĉ�yN�z�C�v���yP�z�Ȃǂ̉w�ɂ̂ق��C�V��c����yC�z�C�E�~�l�R�̔ɐB�n�Ƃ��Ēm���镓���yD�z�╗�����Z�Ȑ[�v�ۊC�݁yE�z�Ȃǂ̉������i�������Ă���B �@�������ċv������1930�N�i���a5�N�j3���ɏv�H�C�J�ʁB�v���w�ł�����ȊJ�ʎ����s��ꂽ�B��g�ʐ^���̍Ō�ɂ́C���̊ۂ▜�������f�����j�E���͂ޑ吨�̐l�̎p�����ڂ���Ă���B�E�Ɋ|����ꂽ�u�j�S�ʁ@������Ў����g�v�̐��ꖋ�̕������ǂݎ���yQ�z�B �@�����g��1�J���O��2��22���Ɋ�����Ђɑg�D�ύX�������肾�����B�܂����̑O�N�ɂ́C�����g�n���ƓS�������]��50���N�j��C����ɐV�Љ��v�H��I�����˂��L�O���T���J�Â��ꂽ�B�i�N�Α��҂̕\�����s���C��g���Ó�̖��O������B��2�����O�ɂ����鎭���g�̈�̒��_���ɂ߂������������̂ł���B |

|

|

|

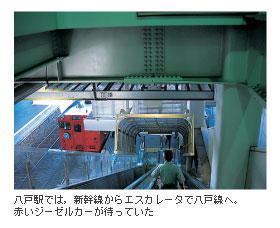

�@2004�N�H�B�ʐ^����75�N��͂ǂ�Ȏp�������Ă���̂��낤�B���̗��ɂł��B �@���k�V�����̉��L�ŋߑ�I�ȉw�ɂɐ��܂�ς�������ˉw�ŁC�v���s���̔��ː��֏�芷����B�Ԃ�2���Ґ��̌Â��W�[�[���J�[�ƐV�w�̎�荇�킹���ʔ����B�ό��q��������ʐ^�ɎB���Ă����B �@���ˎs�X���߂��C15�����炢�ŗ������w�ɒ������B���C���ˍ`�ɐ��g�����ꂽ���̏����s�ꂪ�J�݂��ꂽ�`���ŁC�w�O�𒆐S�Ɍl���X������ł���B��������H�n����������Ƃ���ɉ��Ò��̗��ق��Ђ�����ƌ����Ă����B�Ō�Ɏc�����V�f�Ղƕ������B |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�@�yE�z�̐[�v�ۊC�݂͑傫�ȉԛ��₪�_�݂���i���n�����C���������Či�F�͈�ς��Ă���B�������߂�������ɂ́C���Ȃ菼�т�����Ȃ���Ȃ�Ȃ������B �@����ɓ쉺����ƁC�v�����ōł��������C�݂Ƃ�����퍷�C�݂�����B�C�ƍL��ȓV�R�ł��g�ł��ۂŐڂ���i�ς́C�Ȃ�قnj����B�u���ӂɂ�⏼�����������̂́C75�N�O�Ƃ����ς��Ȃ��i�F��ۂ��Ă���͂��v�ƁC���V����͋������B�����yF�z�̏ꏊ�́C���V����̋��͂Ă������ł��Ȃ������B �@�퍷�C�݉w����Ăыv�����ɏ��B�v������JR�����{�ɗB��c��^�u���b�g�ǂ̒P���ł���B�����w���Ƃɉw�����^�u���b�g���n���C�r�؎��M���@���e�R�Ŏ蓮���삷��B�������؉w�ʼnw�����葁�����삷��p������ꂽ�B75�N�O�ƕς��Ȃ��C����Ӗ��ŗ��j�I�Ȍ��i�ł���B �@��s�w�̎�O�ŁyG�z�̐�K�싴����n��C���l�w�̗L�Ɖw�ō~���B�L�ƒn���̓쏹�ꂳ��ɁC�����ň�ԃ_�C�i�~�b�N�Ƃ����L�Ɛ싴���yH�z�ֈē����Ă����������B�u�I�풼�O�ɁC�߂��̑��D���_�����ČR�̋@�e�|�˂��������B���̋������łɍU������ĂˁB���r�̈ꕔ���ꂽ���C��ɕ⋭����Ă��������������Ȃ��Ă���v�Ƃ����B |

|

|

|

|

|

|

|

| �N���b�N����Ƒ傫���Ȃ�܂� |

|

|

|

|

|

|

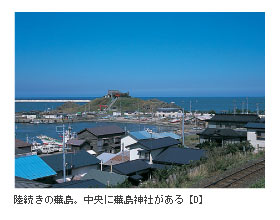

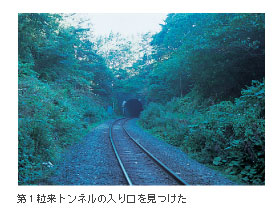

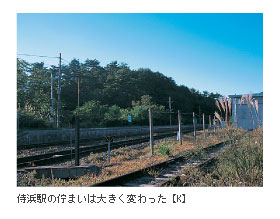

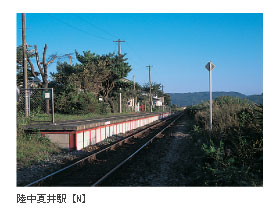

�@�m���Ƀv���|�[�V�����̔������ΐς݂̋��r�̂ЂƂ��C�ꕔ�������^���Ōł߂��āC��₸�肵���`�ɂȂ��Ă���B�yH�z�̎ʐ^�͎R������B���Ă��邪�C�T���Ƃ����G�ɕ����āC�����A���O������̎B�e�͓���B����������20m�̓S���̔��͎͂ʐ^�̂܂܂������B �@�삳���̏ꏊ���Ԃňē����Ă�������Ƃ����B����ɊÂ��āyI�z�̗�������w�ցB���������l�w�ŁC�w�ɂ͊ȕ։�����Ă��Ă̖ʉe�͂Ȃ��B�z�[���̐ΐς݂͂��̂܂܂������B�����āyJ�z�̗����g���l����T���B�d�ԂȂ�10���قǂ̋��������C���H�͑傫���I���肵�āC���Ȃ�̎��Ԃ����������B �@�u�������̕ӂ����C�����ĒT�������������ˁv�Ƃ����āC�삳���H�e�܂œy���o��͂��߂��B���N74�B���H�����ɕ����o�����삳��̌��r�Ɋ��S���Ȃ���C�Q�ĂĂ��Ă����B�u�Ԃ����y���Ȃ�����́C���̐��H�e���ߓ�����������C�悭���������̂ł��v�B �@�����ɂ�3�{�̘A������g���l��������B���H����������đ�1�g���l���̓�������������B�ʐ^�̃g���l���͑�2�����C���͂�ʐ^�̏ꏊ�ɂ͋ߕt���Ȃ��B �@�yK�z�̎��l�w�́C����܂ł̊C�����̃��[�g���痣��C�ɂ����z��o�����R�Ԃɂ���B�w���̃C���[�W�Ƃ͈قȂ邪�C�����I�Ȕw�i����C�ӂ̑����S���𗣂ꂽ�������ɐ݂���ꂽ�Ɓw�v���s�j�x�ɋL����Ă����B�w�Ɏʐ^�̖ʉe�͂Ȃ��B�Ⴂ�w���Ɏʐ^�������Ă��u�{���ɂ����Ȃ̂ł����v�Ǝ���X���邾���������B |

|

|

|

|

|

|

|

|

�@���O�̉��Δ��@�ꏊ�yL�z�́C�����肩�ł͂Ȃ������B����10km�قǗ��ꂽ�v�����ӂ����߂̐��E�I�ȎY�n�ł���C���Δ��@�����Ȃ�����B �@�yM�z�̉Ĉ�싴���́C�����L����̂ǂ��ȏꏊ�ɂ���B�앝30m�قǂ̐�ŁC���r�͂��̂܂܂̂悤���B���̋߂��Ŏʐ^���B���Ă���ƁC�߂��ɏZ�ޘV�����b���|���Ă����B�삳��Ɛ̘b�ɉԂ��炩���Ă��邤���ɁC2�l�����ʂł��邱�Ƃ��킩�����炵���B �@�����Ĉ�w�yN�z�����l�w�ƂȂ�C���Ă̑傫�ȉw�ɂ͎p�������Ă������C�z�[���̌`��͂��̂܂܁B���w�ɂ͔p�ԗ���]�p�������̂ŁC�[���ɏƂ炳�ꂽ�\���͎��Ԃ��~�܂����悤�ȐÂ����������B |

|

|

|

|

|

|

|

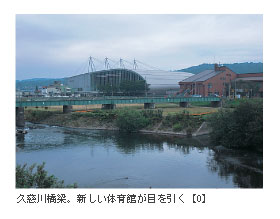

�@���悢��v���s���ɓ���B�v���싴���yO�z�̕ӂ�͏��X��Z��������сC�s�X�n�ɋz������Ă����B���̒��ŐV�݂̎s���̈�ق��ڂ������B���芴�̂��鑾�����r�͂��̂܂܂��B �@�v���w�œ삳��ƕʂꂽ�B�����̉w�ɁyP�z��1945�N�̑�ŏĎ��C���̌㌚�đւ����Č��w�ɂ�3��ڂƂ����B�u������ނ��ł��܂������B�L�����y���݂ɂ��Ă��܂���v�B���������Ė߂��Ă����삳��̎ԂɁC���x�����x�������������B �@�w�O�̓C�J���Ă������������Ă����B���̓���600�N�]�̓`�������v���H�Ղ�̑O��Ղ������B�������āC����̓���ɉ�����C�l���W�܂�͂��߂�B�������v�����J�ʎ��̍s�Ȃ�ꂽ�yQ�z�̉w�O�L��Ȃ̂��낤���B8��̎R�Ԃ����сC��҂������C�����グ�āC��  ��O���グ�Ă����B ��O���グ�Ă����B�@�v���̃^�E�����w�_�E�Ȃ��x�̕ҏW�������Ă��鉺�ڗm�ꂳ���K�˂��B�����Ō����Ă����������̂��w��ˌS���Ӂx�ł���B�v�����J�ʂ��L�O���āC���ڂ���̑c���ɓ����鉺�ڐi�s���Y�j���Z�߁C1978�N�i���a53�N�j�ɕ��̓N��Y�������ł��o�����B �@�y�[�W���J��ƁC�܂������g�����Ƃ��ē�g���Ó���n��5�l�̖��ӂ��łĂ���B��ʎ�i�̂Ȃ��v���ɓS�H��~���������g�ւ̔M���v�����`����Ă���悤���B���ӂɂ͓����̒��̗L�͎҂̂ق��C�S���J�ʎ��̃G�s�\�[�h�Ȃǂ����荞�܂�Ă��ċ����[���B�J�ʎ��̋v���|�K���i���ˁj�Ԃ̉^����1�~2�K�Ƃ����L�ڂ��������B �@�u�q�ǂ��̂���͋D�Ԃ�����̂��y���݂ŁC�݂�ȂŐ��H�܂ő����Ă��������̂ł��v�B�u�x�NjL�҂������������˂L���𑗂�̂ɁC�d�Ԃ̔��Ԃ�҂��Ă���������Ƃ�����܂����v�B���ڂ���͂���ȉ������̋L�����v���N�����Ă��ꂽ�B �@�{�Ղ̓��B��ʂ�̐l�g�̒����C�R�Ԃ�_�`����������B���̐S�n�悢�M�C�Ɠ��킢��w�ɉw�������B���ˍs���̌Â��W�[�[���J�[���o����҂��Ă����B |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�y��g���Ó�z �y��g���Ó�z�@�u���Â�����L�v�Ƒ肵��A5��70�y�[�W�قǂ̏����q���c���Ă���B��g���Ó�1957�N1���C76�̒a�������}���ċL���������`�ł���B �@1881�N�i����14�N�j�C�g�����R�i���R���j�̔_�Ƃɐ��܂ꂽ���ƁB�㋞���čH��w�Z�i���H�w�@��w�j�ɓ��w�C�������ās�����Ƃ��������t�t���Љ��C������ؔҒ��̓X�Łs�g���𖽂�����40�K�������t�̎��߂������ƁB�ȗ����N���p�̂ق��S���e�n�̓y�؍H���������������Ɓ\�Ȃǂ��G�b�Z�C���ɋL����Ă���B �@��g�͂��̌�d���ɓo�p����C�I��̔N��1945�N��43�N�ԋΖ�����������ގЂ����B |

|

|

|

�y�v���Ζ����~��n�Ɓu�������҂��v�z �@�����Ĉ�w�����3km�̊C�߂��ɁC���Ў{�H�̋v���Ζ����~��n������B��K�͒n�����d�����݂̌o���ƋZ�p�����Ēz�������������n����Ճ^���N�ł���B1986�N11���ɒ��H�C1993�N9�����������B���N2���ɖ�167��kl�̐Ζ����~���������Ă���B �@���̍�ƃg���l���̈ꕔ�����p�����̂��C�v���s�c�����Ȋw�قƐΖ������z�[���݂���u�������҂��v�ł���B���Ђ͍\�z�i�K���璲���ɉ����C���̎���Ǘ��C�W�����@�Ȃǂ̉^�c�\�t�g��B���E���̒n����Փ������ق�a���������B�z�[���ɂ͉����Z�p����g��������V�~�����[�V������������C�n��ɖ��������l�C�{�݂ɂȂ��Ă���B |

|

|

|