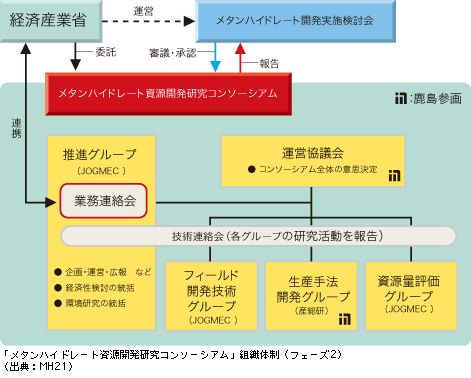

2001年初頭,社内に全社横断部署の開発検討チームを新たに発足して以来,土木管理本部と土木営業本部が推進窓口となって,産業技術総合研究所の検討グループに参画し,MH21との対応や,社内コーディネートを実施してきました。こうしたMH21の開発成果により,メタンハイドレートが21世紀を代表するエネルギー資源となることが,明らかになりつつあります。今後の産業界,経済界,ひいては国益のための貴重なエネルギー資源の確保に向けて,エネルギーエンジニアリングの一環として,鹿島の総合力を十二分に発揮すべく,日々,研究と社内外の連係を深めていくことに努力しています。

(土木管理本部・土木技術部 藤村久夫専任部長,海老剛行課長,土木営業本部 松本 隆営業部長)

研究課題は常に「誰も検討したことがない」ものばかりでした。メンバーが一丸となって,数少ない関連論文からヒントを探し,実験方法の検討や実験装置の製作に試行錯誤を重ねてきました。その分,狙い通りの結果が得られた時の嬉しさは格別です。

研究活動を通じ多くの人と知り合い,異分野の考え方に触れられたことは,有意義な経験になりました。わが国のメタンハイドレート開発の一端を担う責任を実感すると共に,得られた知見を建設分野へ展開することで,建設技術の向上にも貢献できるよう,今後も活動していきたいと思っています。

(技術研究所・先端メカトロニクスグループ 研究メンバー/写真:三浦 悟グループ長(後列・右),露木健一郎上席研究員(後列・左),戸梶慎一主任研究員(前列・右),塙 悠希研究員(前列・左))

|