| 極める |

|

|

「建築模型の達人」 アルモ設計 プレゼンテーション1部 村越建男さん |

村越さんは学生時代の1976年頃から,当社の建築設計本部・模型室(当時)で模型制作のアルバイトを始めたのが,この世界に入るきっかけとなった。そこには,現在は退職され当社OBの宮原礼一さんとの大きな出会いがあった。「模型を作るのは初めての経験だったので,とにかく先輩の仕事を見よう見真似で必死に覚えました。宮原さんは,物づくりに対して妥協を許さず性能を追求していく強い信念の持ち主で,その模型制作にかける情熱に感銘を受け,この世界で働くことを決意しました」と,当時を振り返る。

村越さんは学生時代の1976年頃から,当社の建築設計本部・模型室(当時)で模型制作のアルバイトを始めたのが,この世界に入るきっかけとなった。そこには,現在は退職され当社OBの宮原礼一さんとの大きな出会いがあった。「模型を作るのは初めての経験だったので,とにかく先輩の仕事を見よう見真似で必死に覚えました。宮原さんは,物づくりに対して妥協を許さず性能を追求していく強い信念の持ち主で,その模型制作にかける情熱に感銘を受け,この世界で働くことを決意しました」と,当時を振り返る。79年,当社に入社してからは,模型制作を行う一方,作業の効率化と品質の向上を図るための『CAD-CAMシステム』の開発にも参加した。材料の選択,サンプル制作,部品材料の切り出し,組立てといった一連の制作工程の中で,図面から部品の形やサイズを読み取り,手作業で材料を裁断していく細かい作業は,非常に時間と手間のかかるものであった。同システムは,図面のデータをコンピュータに入力するだけで,あらゆる材料をサイズ通りに裁断できる画期的なもので,作業の大幅な効率化を図るだけでなく,自由度の高い創作が可能となり,制作活動の幅を広げることにも繋がった。 |

||

“目的にあった模型を作る”。村越さんは師匠である宮原さんの言葉を常に念頭に置き,模型制作を行ってきた。建物の完成イメージなどを伝えるためのプレゼンテーション模型や,構造や施工手順を説明する施工計画模型,景観模型,その他,新技術の検証を行っていくツールとしても模型は活用されるという。目的にあった模型のかたちを追求するために,建築・構造・設備,それぞれの設計者と綿密な打ち合わせを重ね,施主の要望,設計者のデザインイメージをとことん追及し,それを表現するにふさわしい材料選定,美しく仕上げるための組み立て方にもこだわる。

“目的にあった模型を作る”。村越さんは師匠である宮原さんの言葉を常に念頭に置き,模型制作を行ってきた。建物の完成イメージなどを伝えるためのプレゼンテーション模型や,構造や施工手順を説明する施工計画模型,景観模型,その他,新技術の検証を行っていくツールとしても模型は活用されるという。目的にあった模型のかたちを追求するために,建築・構造・設備,それぞれの設計者と綿密な打ち合わせを重ね,施主の要望,設計者のデザインイメージをとことん追及し,それを表現するにふさわしい材料選定,美しく仕上げるための組み立て方にもこだわる。

|

||

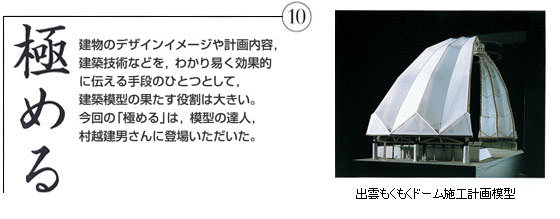

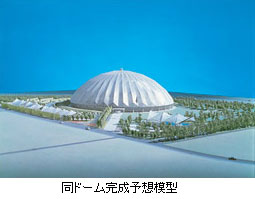

92年に竣工した『出雲もくもくドーム』は,コンペ出展,新技術・新構造の検証など,様々な目的に応じた模型制作を行った。コンセプトをアピールする手段として模型内に照明を組み込み,膜屋根のシルエットが美しく映えるようライトアップを行う演出を凝らした。また,膜屋根の材料選定にも,均一に伸びる素材の布地を求め手芸屋を探し歩いたという。

92年に竣工した『出雲もくもくドーム』は,コンペ出展,新技術・新構造の検証など,様々な目的に応じた模型制作を行った。コンセプトをアピールする手段として模型内に照明を組み込み,膜屋根のシルエットが美しく映えるようライトアップを行う演出を凝らした。また,膜屋根の材料選定にも,均一に伸びる素材の布地を求め手芸屋を探し歩いたという。村越さんは模型制作に対する思いをこう語る。「模型の制作は料理作りに似ています。お客様がどんなものが好きで,何を食べたいと思っているのか想像してみる。そして料理を美味しくするために素材を吟味し,作り込む過程で自分らしい味付けを加えていく。模型作りも同様で,施主と設計者の意図を読み取り,人々が快適でいられる建物のイメージを大切にしながら,村越らしさも加味する。この作業がたまらなく好きですね」。 これからは,今まで培ってきた自らの経験や技術を後進へと伝え,若い人材の芽を伸ばしていけたらと思いを語る。村越さんがかつてそうであったように・・・。 |

||