| ザ・フォアフロント |

|

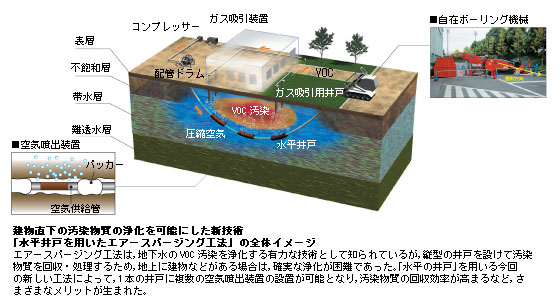

構造物直下の汚染地下水を浄化する「水平の井戸」 土地の資産価値を左右する要因として注目される土壌や地下水の汚染。その浄化技術が日進月歩の展開をみせるなかで,これまでは困難であった建物の直下の汚染物質の浄化も可能な新しい工法が,当社と東京ガスの共同で実用化された。もちろん建物は動かさない。ポイントは「水平の井戸」。そこには鹿島のゼネコンならではの技術と経験の蓄積が活かされている。 |

|

|

|

|

|

建物の真下の悩み 汚染土壌や汚染地下水の浄化技術は多種多様だ。とりわけニーズが高まっているのは,汚染されたそのままの位置で浄化する「原位置」と,掘削が不要な浄化「非開削」である。コスト削減の観点で有利になるからだ。 そのなかでも「エアースパージング工法」は,ベンゼンなどの揮発性有機化合物(VOC)で汚染された地下水に対する有力な浄化技術として知られている。縦型の井戸を設け,汚染物質を回収・処理する技術である。 しかし,建物などが地上にある場合には,この技術では確実な浄化が困難になる。1本の井戸で浄化できる範囲は限られており,5〜10m間隔で井戸を設ける必要があるからだ。 |

|

|

|

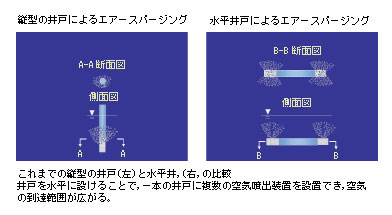

タテ穴からヨコ穴への転換 建物の直下の汚染物質を合理的に浄化したい──それを実現するのが「水平井戸を用いたエアースパージング工法」だ。当社と東京ガスが共同で実用化した新しい技術である。 下のイラストに示したように,地面に対して「水平の井戸」を構築するため,建物はそのままの状態で土壌や地下水の浄化工事が可能となる。水平井戸から汚染地盤に均一に空気を噴出させ,地下水中で空気がVOCを揮発させながら上昇させる。揮発したガスは,地下水の水面上に設置したガス吸引井戸で回収されるシステムである。 井戸を縦から横に変える“コロンブスの卵”のメリットは,両者を比較した右上のイラストでも一目瞭然だ。1本の井戸に複数の空気噴出装置が設置可能なため,空気の到達範囲が広がる。コスト面では縦型の井戸よりも2〜3割が削減でき,浄化の対象面積が広いほどメリットがある。 また,空気注入システムの工夫によって,浄化効果の偏りをなくす効果も得られた。地盤中の空気の伝わりやすさは場所ごとに異なるが,噴出装置の圧力を独立制御することで,均一な圧力で空気を伝えられる。噴出装置部の空気漏れを防ぐ構造も備えている。 実証実験の結果も良好だ。約2ヵ月で汚染物質の総量の半分以上が除去可能となり,水平井戸の近くの汚染濃度は1/10以下,環境基準近くまで低下したことが確認されている。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

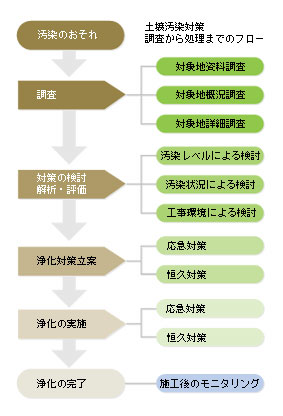

大地に立ち向かうエンジニアリング 「土壌汚染対策法」が施行されてまもなく1年。特定有害物質を製造・使用・処理する施設があった土地については,廃止時に汚染状況の調査や健康被害防止の措置が義務づけられている。実際の工事では,健全土壌による置き換え,遮水壁の設置,地面の舗装といったさまざまな対応のほか,施工後のモニタリングなども求められる。 当社では,土壌や地下水の汚染に関する調査,解析・評価,対策立案,施工という一連の流れに沿って,工事前後のコンサルティング業務も含めた,きめ細かで総合的な体制を整えている。そこでは,総合建設会社としての多様な技術と経験を,土壌汚染の解決に役立てることができると考えている。 たとえば,消防車ポンプの約40倍の超高圧水で汚染土壌を“切る”ように切削する「エンバイロジェット工法」は,長年の土木工事で培ってきた経験と実績がベースとなっている。地盤中に生息する微生物の浄化作用を利用した「生物浄化工法」の実用化には,多様な生物関連技術の蓄積が不可欠であった。 汚染物質を除去する技術と,汚染された土壌を扱う技術──汚染の形態は,汚染物質の種類・性質の違いで大きく異なるため,適切な技術と対策工事を選定し,適用することが重要になる。建物直下に水平井戸を設けて浄化する今回の新技術の実用化は,大地に立ち向かう当社のエンジニアリングの優位性と柔軟な発想力を示す,ひとつの表れといえよう。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|