| 鹿島紀行 |

|

| 第10回 軽井沢 〜碓氷線施工と避暑地開発/いまも「鹿島ノ森」の名を残す |

|

|

|

|

|

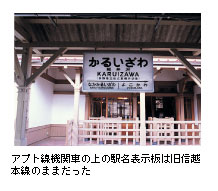

《近年,軽井澤は我國に於いて稀に見る避暑及び療養の理想郷と云はれている》 1921年(大正元年)に上梓された『かるゐさわ』。その序文に編著者の佐藤孝一はこう記した。当時19歳。軽井沢に生まれ育ち,商社マンとして外国貿易に従事した後,1950年(昭和25年)に帰郷し,軽井沢観光ホテル社長を務めている。 高原の避暑地として100年余の歴史を誇る軽井沢。最初に「理想郷」を発掘したのは1886年(明治19年),布教の途中に碓氷峠を登り,軽井沢に立ち寄った英国の宣教師アレキサンダー・クロフト・ショーとされる。江戸時代は中山道の宿場町だった軽井沢も幕府の瓦解とともに衰退していたが,ショーは眼前に広がる草原に故郷の景色を重ね合わせたのだ。 2年後に自ら別荘を建てる一方,清浄な空気が療養に適していることを在日の外国人に紹介した。とはいえ,碓氷峠は鉄道馬車に乗り換えねばならず,外国人がひと夏を過ごすのも容易なことではなかった。 それを一気に「理想郷」にまで昇華させたのが,1891年3月に始まった横川−軽井沢間を結ぶ碓氷線の建設工事である。海抜950mの碓氷峠を越える鉄道建設は,26のトンネルと18の橋梁とを縫って登る難工事だった。鉄道技師で鹿島組取締役も務めた菅野忠五郎が記した『鹿島組史料』によると,鹿島岩蔵率いる鹿島組はこのうち8つのトンネル(全長約1800m)を特命で施工している。 工事は1893年4月,完成した。1000分の67という急勾配を克服するため,世界でも珍しいアプト式を採用したこともあって,日本国中の評判を呼んだ。アプト式とは,スイス人のアプトが考案した急坂用の歯車式鉄道で,通常の軌道の中間に歯型を持つラックレールを敷設し,機関車側の歯車を噛み合わせて駆動する。 |

|

|

|

|

|

|

|

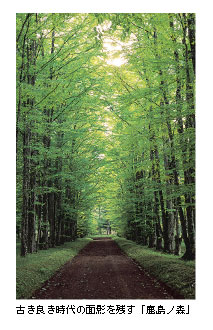

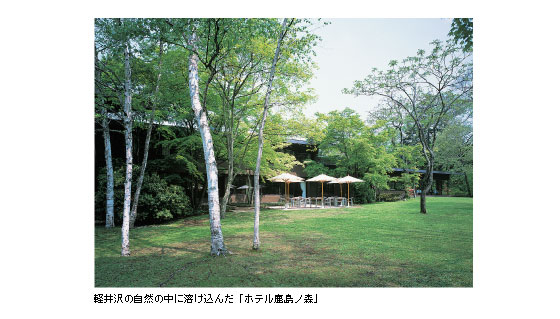

鉄道開通は軽井沢に本格的な別荘建設を促した。日本人の第1号はこの年に建造した海軍大佐の八田裕二郎だが,軽井沢の別荘地開発の先駆者となったのは,碓氷線を仕上げたばかりの鹿島岩蔵だった。 1890年(明治23年)に長野県は将来の馬産地を目論んで,軽井沢の宿場に隣接する精進場に県営畜産場を開設した。しかし土地が悪くて牧草が育たず,3年ほどで廃止されてしまった。当時亀屋旅館を経営していた佐藤万平から払い下げのニュースを聞いた岩蔵は直ちに応諾。畜産場を買収すると,1899年に自らの別荘とともに5棟の外国人ハウスを建て,貸別荘の経営を始めたのだった。 プライバシー保護のため寝室を2階に取り,家具調度類付きという経営方法は斬新で,外国人に大受けしたという。貸別荘の管理は,亀屋旅館から万平ホテルにいち早く転向した佐藤万平が引き受けた。やがて軽井沢は多くの別荘が建ち並び,佐藤の万平ホテルのほか,軽井沢ホテル,三笠ホテルなどの西洋式ホテルが作られ,避暑客のサロンとしての役割を担った。軽井沢は国際的リゾートとしての地位を確立したのである。 岩蔵は自らの別荘を建てた時,表道路から門までの両側に落葉松の苗木を植えさせた。これを手始めに,広大な敷地にも落葉松をメーンに樅(もみ)など様  々な樹木を植えていった。草地だった一帯は鬱蒼とした木立となり,やがてそこは「鹿島ノ森」と呼ばれるようになった。 々な樹木を植えていった。草地だった一帯は鬱蒼とした木立となり,やがてそこは「鹿島ノ森」と呼ばれるようになった。大正初期に,事業整理の一環として「鹿島ノ森」の大半は売却された。しかし今も旧軽井沢地区の中央部に残るその名に,軽井沢開発の先駆者・岩蔵の先見性を伝えている。 こうして軽井沢は,外国人のほか大学の先生や文化人たちが多く避暑に集まるようになった。彼らは避暑地としての品格を守るべく「軽井澤会」(避暑団)を作って,家族とともにテニスや音楽会に興じた―と,鹿島建設3代社長で,岩蔵の孫に当たる鹿島卯女は『鹿島建設月報』1960年9月号に記している。 戦時中は会社の一部機能を軽井沢に疎開させ,終戦時には社長の鹿島守之助が鹿島の軽井沢分館で執務したこともあった。その後は軽井沢の別荘に親しい人を招いてしばしばパーティーを開いたりもした。霞が関ビル建設の中心的役割を担った武藤清博士(耐震構造の世界的権威)を鹿島に誘ったのも軽井沢の地。軽井沢と鹿島建設の所縁は深く,そんなエピソードも数多く残っている。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

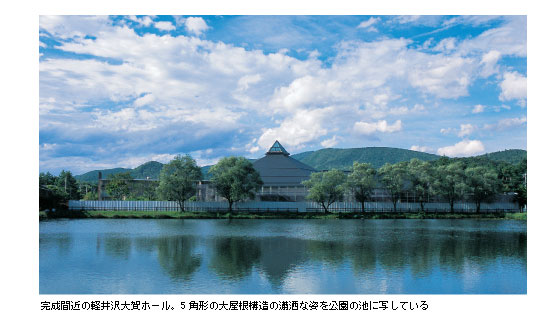

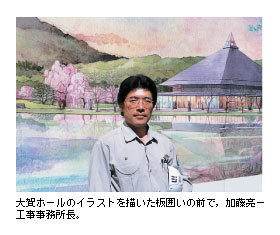

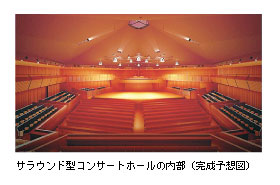

軽井沢駅近くの矢ケ崎公園では,当社設計・施工の軽井沢大賀ホールの建設が進んでいた。5角形の大屋根構造の瀟洒な建物が,落葉松やモミジ,ヤマボウシなど落葉樹林の中に姿を現している。ソニー名誉会長の大賀典雄さんが私財を投じて建設するコンサートホールである。 当社は設計コンペ形式により設計・施工方式で受注,今年1月に着工した。4月上棟,完成予定は11月末,オープンが来年5月とスケジュールはタイトだが,現場を指揮する加藤亮一所長は「鹿島ゆかりの軽井沢で仕事ができて幸せ。間違いなく世界一のホールが出来るので,町のシンボルとなり,多くの歴史的建造物と同じように歴史を積み重ねていって欲しい」と胸を張った。 このホールには,大賀さんの音響的理想を実現するために,国際的にも珍しい5角形プランを採用,660席と2階立ち見140席の中規模サイズの客席がステージを囲むサラウンド型ホールである。内装には長野県産の落葉松集成材を多用している。軽井沢町の条例で夏の観光シーズンは原則として工事はご法度。それでこの時期は申請をして近隣に迷惑のかかららない内装工事を粛々と行っていた。 芝生広場のオープンスペースに呼応した建物配置,水辺の樹木を活かした遊歩道など,街に潤いと憩いを提供したいという大賀さんの意図は着々進行中のように見えた。 |

|

|

|

|

|

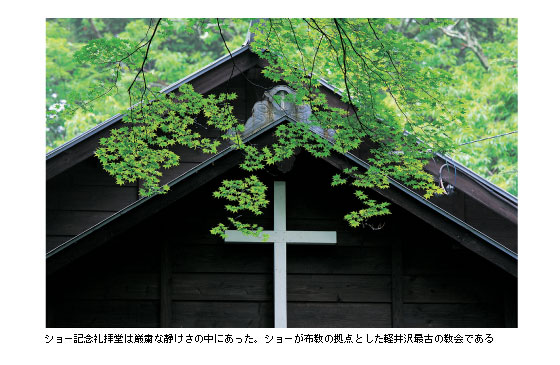

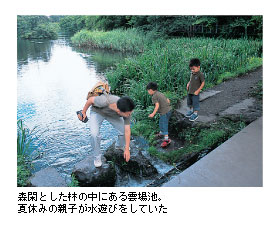

軽井沢大賀ホール建設事務所で事務を担当する工藤恵子さんは,生粋の軽井沢っ子である。「ホントは地元のことってよく知らなくて・・・」というけれど,やはり軽井沢の変貌は気になる。そんな彼女の好きな軽井沢は,というと「昔のままの軽井沢,豊かな自然の残る軽井沢」。工藤さんに案内してもらって現代の「理想郷」を歩くことにした。 A・C・ショーもびっくりの軽井沢駅南口地区に出現した大アウトレットモールの混雑を覗いてから,旧軽井沢銀座へ向かう。途中には2001年に開業した東急ハーヴェストクラブ旧軽井沢の華麗な建物が目を引く。そしてその近くには大賀ホールの建設現場。「大賀名誉会長は,もう何度もいらっしゃいました。町長さんも頻繁に見に来られて・・・。それだけ期待されていると思うと,うれしくなります」と,公園の池に写る大屋根を見ながら工藤さんがいう。新しい軽井沢を象徴するエリアだ。 約400m続く旧軽井沢銀座も,アウトレットに負けない人の波だった。ジャムやパンなどの軽井沢ブランド商品の店は大賑わいで,つい渋谷や吉祥寺の商店街を思い浮かべてしまう。工藤さんによるとショップや食事処は季節限定の店も多いらしい。 旧軽銀座から少し入った辺りに,ショーや軽井澤会ゆかりの施設が点在している。三角の屋根が特徴の聖パウロ教会。ここで結婚式を挙げる人が増えたという。ユニオンチャーチの前では,路上ライブのようなチャリティコンサートで,道行く人を教会に誘っていた。 軽井沢会テニスコートは意外に素朴で,避暑地軽井沢のイメージ通りだった。年配の夫婦が「ここがあの・・・」と驚いた感じで写真を撮っていく。コート裏手にある軽井沢集会堂は周囲の別荘に溶け込んで,落ち着いた雰囲気を醸し出していた。しかし訪れる人はまばらだ。 ショー記念礼拝堂は落葉松に囲まれて厳粛な静けさの中にあった。入り口にショーの胸像がある。その奥の落葉松林の中に伝統を誇る万平ホテルが重厚な佇まいを現す。そして道は裏手の「幸福の谷」へと続いている。 旧三笠ホテルへは,旧軽地区から三笠通りを2kmほど北へ行かねばならない。深緑に抱かれた外観からも,軽井沢の鹿鳴館と呼ばれ,社交場として賑った往時の姿が偲ばれる。 ここからもう一度,鹿島ノ森へ戻る。時折サイクリングの観光客に出会うだけで,異次元の世界に踏み込んだような静謐な世界が広がる。「やはりここが一番静かですね」と工藤さん。御膳水から流れる水を湛えた雲場池では,付近の別荘の人に混じって,観光の親子連れがゆったりとした時の流れの中にいた。 |

|

|

|

|

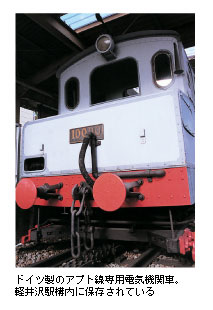

賑わいの軽井沢,開拓と発展の足跡に触れる軽井沢,そして伝統的な別荘地としての軽井沢――。2004年夏の終わりに訪れた軽井沢で,そんな3つのゾーンを体験した。しかし軽井沢という街全体が,どこか他所のリゾート地とは違った雰囲気を残しているのに気付く。 それは多分,軽井沢の自然を愛し,守り,静養と癒しの場として静かに夏を過ごすための環境維持を図った「軽井澤会」の理念,哲学がいまに生きているからではないか。彼らはそうした質素で清らかな生活スタイルと品格を備えた避暑地を望んだのだ。 旧軽銀座近くの工藤さんお勧めの喫茶店「BRUNCO」で一休みする。マスターは30年近くもこの店を出しているという。熱いコーヒーを啜りながら,マスターを交えて軽井沢の総括をした。 「若者向けの店やペンションの出現は,東京などからの集客につながりました」「軽井沢の賑わいも悪いことではありません。歴史に培かわれた精神に触れてもらえたらうれしい」「別荘の人たちと町の人が協力して,これからも軽井沢らしさを守り,生かしていきたいですね」――などと。 夏の軽井沢もいいけれど落葉松林が紅く染まる秋がステキですよ,という工藤さんに見送られて帰途に着く。新幹線開業でリニューアルされた軽井沢駅のコンコースは,たくさんの若者で混雑していた。 そんな構内の片隅でドイツ製のアプト線専用電気機関車が展示されているのを見つけた。軽井沢を「理想郷」に昇華させた碓氷線工事の苦労と,避暑客を乗せて力強く急勾配の峠を登る姿がオーバーラップした。 |

|

|

|

|

|

冒頭の『かるゐさわ』を記した佐藤孝一は,帰郷した翌年の1951年に『軽井澤今昔物語』を発刊した。軽井沢の未来予想とともに,こんなことを書いている。 《軽井沢こそ国際親善文化観光大都市の建設には最も理想地であろう。其骨格は傳統の「軽井沢憲法」であり,其血と肉は「軽井沢雰囲気」である。「軽井沢憲法」とは「飲み」「買う」「打つ」の機関を永遠に追放した不文律である。「軽井沢雰囲気」とは大自然を仲介とした人と人との交歓,スポーツを中心とした人と人との友好の醸成した清く美しい雰囲気である》 他所のリゾート地とは違う佇まいを醸成したもの――。それはやはり自らの快適な避暑地を作り出そうと願った「軽井澤会」というコミュニティの暗黙の「憲法」と「雰囲気」だったのである。 |

|

|

|

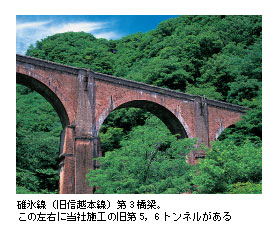

[鹿島と新線建設] 国鉄信越本線の電化に伴い,横川―軽井沢間はアプト式区間の北側に新線を建設することになった。トンネル11ヵ所,橋梁11ヵ所を結んで碓氷峠を一気に上る計画で,軌道延長は8,800m。当社は第3工区のトンネル4ヵ所,橋梁3ヵ所を含む2,446mを担当した。1961年4月に着工し,63年1月完成した。近代技術による強力な電化軌道の出現で,名物アプト式軌道は姿を消すことになった。 引き続き当社は64年4月から旧線の改修に着手し,翌年11月に完成した。これにより,新線が上り,旧線が下り専用となった。 その後,1998年の長野冬季五輪開催に向けて北陸(長野)新幹線高崎―長野間の開業が急がれ,三度碓氷峠トンネル工事に携わった。全長約6.1kmのうち西工区(軽井沢側)2,479mの掘削と路盤工を担当した。新幹線開業に伴い横川―軽井沢間の信越本線は廃止され,鉄道による碓氷越えは新幹線だけとなった。 一方,長野五輪のアクセス整備の一環として上信越自動車道工事が行われ,碓氷橋などの建設を担当した。碓氷橋はJR信越本線,旧国道18号線,霧積川,碓氷川上を横切る約1.3kmの高架橋で,当社はこのうちPC中空床版橋とPC斜張橋を施工した。高さ113mの曲線を生かした斜張橋の逆Y字型の主塔は,同自動車道のシンボルタワーにもなっている。 |

| クリックすると大きくなります |