| ザ・サイト |

名古屋第一赤十字病院改築工事 休むことのできない地域の中核病院――。診療を継続しながらの敷地内建替え工事 施設の老朽化などで,建替えやリニューアルの時期に差し掛かっている病院は数多い。 しかし,各々の病院がおかれている環境や特徴,経済力などによって,その対応策は様々だ。 今月のザ・サイトでは,既存病院を稼動しながら,同一敷地内で解体・新設を順次行う,名古屋第一赤十字病院改築工事を紹介する。 |

|

|

|

|

|

工事概要 名古屋第一赤十字病院改築工事 場所:名古屋市中村区 発注者:名古屋第一赤十字病院 設計:久米設計 規模:1期工事;東棟―CFT構造 B1,9F/ エネルギー棟―SRC造 B1,3F/解体工事 2期工事;西棟―CFT構造 B1,13F/ 外構整備,解体工事 総延べ70,669m2 工期:2003年12月〜2009年11月 (名古屋支店施工) |

|

|

|

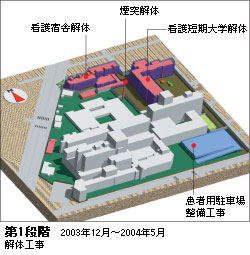

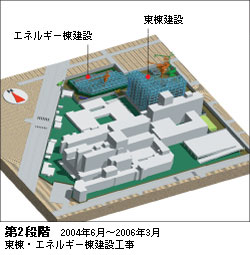

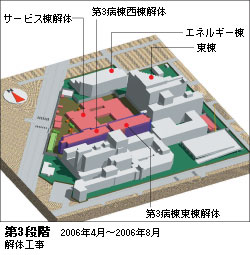

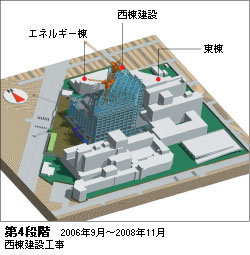

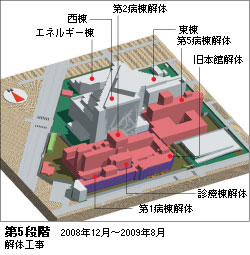

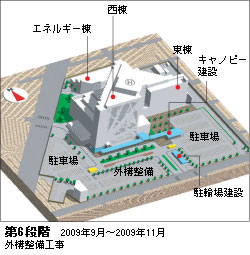

| 概況 名古屋第一赤十字病院は,1937年の開院以来,名古屋市西部の基幹病院として医療と福祉の増進に貢献してきた。長年に渡る医療活動の中で,医学の進歩,患者数の増加など,時代や地域のニーズに応えるために,これまで施設の増改築を繰り返してきた。しかし,めまぐるしく変化する医療政策への対応と21世紀に相応しい最先端医療を目指すには,全面改築なくしては対応不可能となり,今回,建替え事業が行われることとなった。 当院は全面移転による新築ができない状況にあったため,利用者への医療サービスを継続しながらの敷地内での建替え計画が採用された。 計画では,約4万m2の敷地に東棟(地上9階,地下1階),西棟(地上13階,地下1階),エネルギー棟(地上3階,地下1階)からなる857床の総合病院を建設する。72ヵ月という長い工期の中で,6段階に分けて既存病棟の解体と新設を交互に行っていく。 具体的には,まず敷地内の看護短期大学が四年制大学移行を機に豊田市に移転することで,スクラップ&ビルドが可能になった。第1段階として看護短期大学・看護宿舎を解体。その敷地に東棟を先行して建設し,病院機能の一部を移転する。同時にエネルギー棟も建設することでインフラが整備され,既存病棟に支障なく運営が行えるようにした(第2段階)。次に病院機能を移転した既存の第3病棟,サービス棟ほかを解体し(第3段階),その敷地に西棟を建設(第4段階)。西棟完成後は,入院患者と診療機能を移動させ,残りの建物全てを解体し(第5段階),その敷地に庭園や駐車場などを整備する(第6段階)。 |

|

|

| 計画工程 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

| |

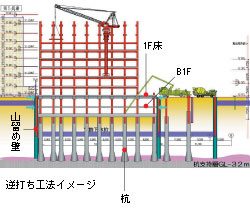

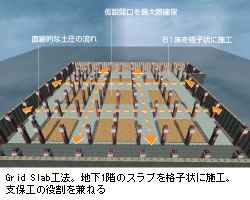

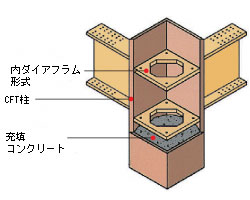

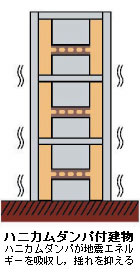

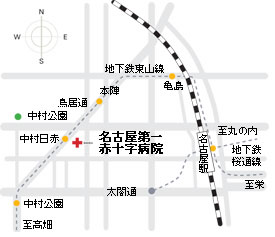

| 総合力を活かした技術提案 JR名古屋駅より地下鉄東山線で約5分。中村日赤駅を地上に出ると,目の前が名古屋第一赤十字病院だ。敷地内には歴史を感じる建物が所狭しと建ち並ぶ。 この建替え計画は,2003年12月着工。現在,工事は第2段階に入り,東棟の躯体工事および仕上げ工事,エネルギー棟の躯体工事が行われている。2006年4月の東病棟開院を目指し,工事は急ピッチで進められている。 東棟・エネルギー棟は,看護短期大学と看護宿舎の跡地に建設される。従って,既存病棟での診療はこれまで通り行われている。建設現場と既存病棟は近接しているため,騒音や振動,粉塵など周辺環境への影響は,最小限に留めなければならない。また,現場の脇が利用者の導線となっており,安全管理にも細心の注意が必要だ。既存病院を稼動しながらの工事の厳しさを目の当たりにした。 当現場では,工期短縮,コスト低減,環境負荷の軽減を目指し,VE提案により様々な技術が採用されている。 周辺への環境負荷の軽減と工期短縮を実現するために,逆打ち工法を採用した。この工法は,建物の周囲に山留め壁をつくり,次いで1階の床を先行して施工し,1階の床が完成した後は,地下を施工しながら地上の工事も進めていく。上下階の施工を同時進行できるため工期が短縮でき,1階床の先行設置により騒音や粉塵が外に洩れにくいメリットがある。 工事について竹川勝久所長に聞いた。 「十分な開院準備期間を確保したいという病院側からの要望により,東棟の1ヵ月の工期短縮が必要となりました。また,立地上,周辺への環境配慮が大きな課題であったため,逆打ち工法を採用しました。この工法はコストアップが懸念されましたが,Grid Slab(グリッド スラブ)工法という新しい山留め工法を実施し,対応しました。この工法は,地下1階のスラブを格子状に施工することで土圧を安定させ,山留めに関わる資材を軽減させ経済性を高めるとともに,施工性も向上できました」 従来工法に工夫を加え,最適な施工法を創り出す――。所長をはじめ現場担当者が知恵を出し合い検討した案を,構造設計グループ,技術研究所ほか関連部署が解析し,品質性を実証するなど,当社の総合力が発揮される場となった。 逆打ち工法の他にも様々な技術が導入されている。震災時,防災拠点病院である同院が安全に診療機能を維持するために,当社の保有技術である制震装置「ハニカムダンパシステム」が東・西病棟に採用された。 また,鋼材の高騰に伴い建物の構造を鉄骨造からCFT構造(鋼管内にコンクリートを充填する鋼管コンクリート構造)へ変更するなど,社会情勢,経済情勢を見極めた対応もしている。 |

|

|

|

| |

| 建築・設備一括受注のメリット 今回の工事は,当社が単独で建築・設備工事を担当している。従来,医療施設の建設は,建築工事と設備工事が分離発注されることが多かった。そのため,両者の連絡調整の難航や完成後のメンテナンス管理の責任範囲の不明瞭さなど,課題が多かった。建築と設備が一体となった施工のメリットは大きいと竹川所長は言う。 「無駄のないスケジュール管理が行え,鹿島の品質レベルを保つことができます。特に今回のようなスクラップ&ビルドでは設備インフラの切替えは非常に気を使います。病院機能に支障をきたすわけにはいきません。鹿島の体制下ですべての作業ができるのは大きなメリットです」 設備工事は,電気・空調・給排水設備をはじめ搬送・昇降機設備,医療設備から病室内のアメニティまで広範囲にわたる。 今回,病棟階の配線・配管・ダクトなどはユニット化して工場生産することで,現場作業の低減,品質の確保を図った。これも建築工事と同時進行で設備工事を組み込むことができる故に可能となった。 また病室の医療設備の機能については,1床ごとにベッドサイドの家具ユニットとともに医療ガス設備などをユニット化し,ベッド数の変更にフレキシブルに対応できるようにした。モデルルームを設置し,病院関係者からの意見を最大限に採り入れ,患者さん,病院関係者の目線にたった病院づくりを行った。 「多くの制約条件の中,鹿島社員の豊富な人材が大きな力となっています。近隣対応に優れた人,病院関係者と医療の専門知識を必要とする話ができる人,最適な工法の選択とその応用に力を発揮できる人,過去の病院工事の経験を武器に医療技術の進歩に対応した施工ができる人・・・。各々が持っている力を100%発揮して,難工事を優良工事へと導いていきたいです」という,竹川所長の言葉が印象的だった。 既存の建物で診療を継続しながらの全面建替え計画。これからの時代,こうした病院建設のニーズの増加が予想される。 このようなケースの場合,騒音や振動などによる患者さんの入院生活へのストレスを回避し,利用者の安全を確保することが,施工上の大前提となる。そして,地域の中核病院として機能してきた役割をこれからも継続できるよう,利用者にとって真に快適な環境づくりを行うこと――。建設会社に課せられた使命は大きい。 |

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

| |

| |

|

| |