| 鹿島紀行 |

|

| 第9回 王滝村災害復旧 〜「陸の孤島」の住民救出大作戦/村の祭りに平穏祈る〜 |

|

|

|

|

|

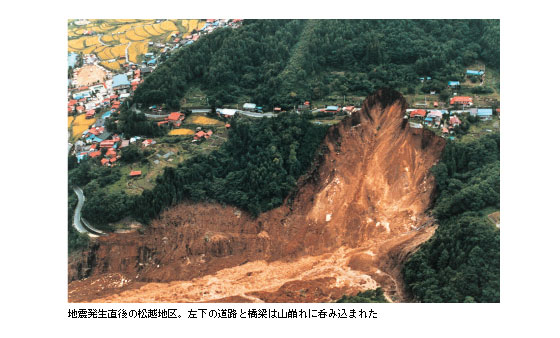

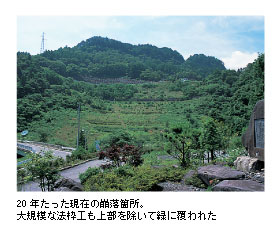

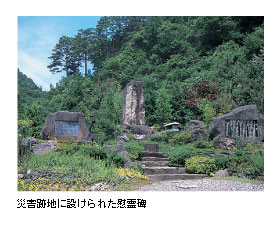

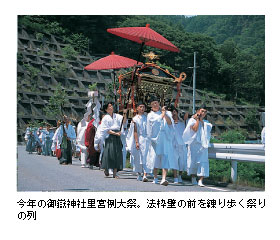

《御嶽山の麓があたる傾斜の地勢に倚り,王滝川に臨み,里宮の神職と行者の宿とを兼ねたような禰宜の古い家が,この半蔵等を待っていた。・・・王滝は殊に夜の感じが深い。暗い谷底の方に燈火の泄れる民家・・・すべてがひっそりとしていた》 木曽路はすべて山の中である・・・に始まる島崎藤村の小説『夜明け前』の一節である。 王滝村は中山道の宿場町・木曽福島町から西へ約25km。王滝川沿いの県道に車を走らせなければならない。行く手には際限ない山の連なりが見える。木曽はまさに山の中,そんな思いを強くする。 三岳村中心部を抜け,牧尾ダムサイトを過ぎ,御岳湖を左手に見ながら緑陰の道をしばらく走ると,道は大きく右にカーブする。突然視界に幾何学模様の法枠壁が飛び込んできた。多くは緑に覆われているが,その斜面高は400m,幅は700mにも及ぶ。 道はその下を左に回りこんで,王滝村中心部に通じている。法枠壁の上部に見えるガードレールは,中心集落を抜けて御岳スキー場や御嶽山東腹の田ノ原天然公園に向かう御岳スカイラインへの道である。 法枠壁に差し掛かる直前の右手に小公園があり,震災慰霊碑と殉難者の名前を刻んだ石板が建つ。慰霊碑には集落の人が手向けた季節の花が夏の日の中にあった。 ちょうど20年前,1984年(昭和59年)9月14日午前8時48分のことである。長野県王滝村は突如激しい揺れに襲われた。至るところで山崩れが発生,29人が土石流などに呑み込まれて亡くなった。御嶽山付近を震源とするマグニチュード6.8の長野県西部地震で,最大の被害を出したのが南麓に位置する王滝村だった。 王滝川沿いに駆け下った粉体流は濁川温泉を壊滅させた。一方御岳湖に流れ込む直前に土砂崩れでせき止められた大又川は,大量の土石流とともに松越地区の家屋に襲いかかった。道路は分断され,村の有線放送は途絶,電話連絡はもとより救助活動もできない状況に至った。王滝村は陸の孤島と化したのである。翌日の新聞は《道がない! 救助阻む土石》の大見出しで王滝村の惨状を報じた。 |

|

|

|

|

|

|

|

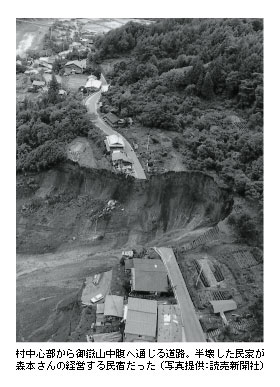

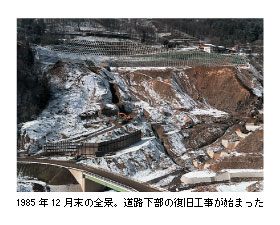

当社は震災の第1報で速やかに行動を開始した。土木本部(当時)工事管理部と長野営業所に震災対策本部を設置。長野県内と近隣作業所の総力を結集して,復旧作業に全面協力する体制を整えたのである。 当時長野営業所長は多田昇さんだった。ちょうど木曽福島と開田を結ぶ新地蔵トンネルを施工中で,そこは災害現場から約30kmしか離れていない。多田さんは長野県に応急対策工の応援派遣を申し入れ,第1陣としてトンネル現場の作業員13人, 続いて15人を松越地区に送り込んだ。 多田さんも現場に急行する。山際を馬蹄形に崩落した土砂は100万m3にも及び,県道は上下2ヵ所でそれぞれ200mにわたって崩壊。湖に近い新大又橋は流失していた。「これは,ひどい」。松代地震などで“揺れ”には慣れているはずの多田さんも,あまりの惨状に息を飲む思いだった。 県道は木曽福島を結ぶ村の生命線だ。点在する集落に水や食料の供給もできなくなっていた。迂回路の造成工事は急を要した。しかし現場は工事着手どころではなかった。松越地区だけで13人の行方不明者を出していたのである。当社の先遣隊も村の要請で捜索活動に加わることになった。 23日になって応急工事は始まった。新地蔵トンネルの現場などからブルドーザーやバックホーなどの重機が搬入された。膨大な土石量を相手に,24時間の超突貫作業が続く。時折,地鳴りとともに余震が足下をすくった。 590mの下部の仮道路を10日間で作り上げ,流失した新大又橋の仮架橋を翌月14日に完成させた。仮橋は幅6m,長さ40mの鋼製組立て式である。これにより大型車による復旧資材の運搬も可能になった。 しかし本番はこれからだった。県道の復旧工事には切取による法枠工を採用。翌85年4月,本復旧工事がスタートした。そして上部の県道法面工事(1期)が同年12月に完成したのに続き,下部修復工事(2期)も86年8月に完了。県道は完全復旧した。 多田さんはその4ヵ月前の4月に定年退職した。しかし県道の完全復旧はしっかりと見届けたという。 「工事の合間には,住民の引越しを手伝ったり,木曽福島まで買い物を請け負ったりと,被災住民とのコミュニケーションも図りました。住民の皆さんも頼りにしてくれたと思いますよ」。多田さんはそう言って,時間と膨大な土砂との闘いだった復旧工事を振り返った。 |

|

|

|

![[王滝村]御嶽山南麓,木曽川の支流王滝川の原流域を占める。全面積の約92%が山林で,そのうち83%が国有林である。南部の瀬戸川国有林は伊勢神宮の造営に使われる檜材の産出地として知られ,木曽の中でも代表的な美林である。](image/kiko04.jpg) |

![[王滝村]御嶽山南麓,木曽川の支流王滝川の原流域を占める。全面積の約92%が山林で,そのうち83%が国有林である。南部の瀬戸川国有林は伊勢神宮の造営に使われる檜材の産出地として知られ,木曽の中でも代表的な美林である。](image/kiko05.jpg) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

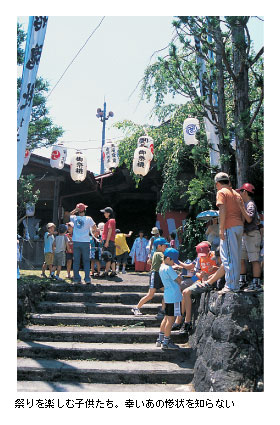

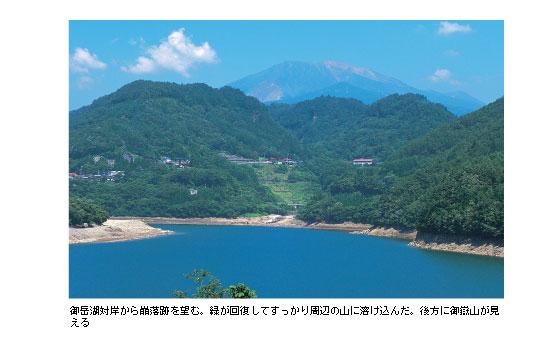

御岳湖越しに望む土砂崩れ現場はもう定かには判らなかった。境内を走り回る晴れ着の子供たちは幸いあの惨状を知らない。村はすっかり元の平和な村の佇まいに戻っている。しかし村の大人たちの記憶から地震の恐怖を拭い去ることはできない。 村役場で総務課長を務める南直(ただし)さんは,当時企業課にいた。机の下に潜って揺れをやり過ごした後,村の被災状況を調べに消防車で出かけた。そこには信じられない光景が広がっていた。「これは並みの地震ではない」と思った。「あの突き上げるような揺れ,むごい崩落現場の姿を決して忘れることはできません」。 と同時に,村の素早い復旧に献身した工事関係者への感謝も忘れてはいない。「村人が恐怖で茫然自失する中を,2次災害の危険を顧みずに生活道路の確保してくれた。これは有りがたかった」と南さんは話すのである。 |

|

|

|

「地震や水害などの自然災害は,わが国にとって宿命みたいなもの。ですから住民の生活と安全確保のため,応急対応に駆けつけるのは建設会社の使命だと思っています」と多田昇さんはいう。 多田さんはその後王滝村へは足を踏み入れてはいない。でも祭礼の様子を聞いて,「平和を取り戻した村をぜひこの目で確認したいと思っています」といった。 |

|

|

|

|

[鹿島と災害復旧] 地震や水害,噴火など自然災害の発生に対し,当社は様々な形で復旧工事に対応してきた。戦後では1947年のカスリーン台風による利根川決壊緊急締切工事,1959年の伊勢湾台風時の救援・復旧工事などがある。その後も1981年の小貝川決壊緊急復旧工事を担当。王滝村土石流災害の復旧工事の後も,1985年に長野市の地附山地すべり災害に対する緊急対策工事などを担当した。 これらの災害に対して当社は対策本部を設置し,応急復旧作業に全面協力するとともに,恒久対策に際しても技術提案を含め全社的に対応している。 このほか1990年の雲仙普賢岳噴火では,危険地域の砂防工事を無人化施工で行い,この成果と経験が2000年の北海道有珠山噴火における緊急砂防災害対策工事に生かされた。1995年の阪神淡路大震災では災害復旧のほか,災害廃棄物処理も実施している。 |