| ザ・サイト |

神奈川工科大学情報学部棟新築工事 超高層ビル建築に新機軸 〜『ハイブリッドマルチタワー』の誕生〜 当社が超高層ビル向けに開発した新構法『ハイブリッドマルチタワー』が,神奈川工科大学情報学部棟(神奈川県厚木市)に初めて適用され,現在建設が進められている。 設計の自由度とリニューアル時の可変性の向上,優れた経済性と安全性を兼ね備えた新構法の実用化に挑む鹿島マンたちをレポートした。 |

|

|

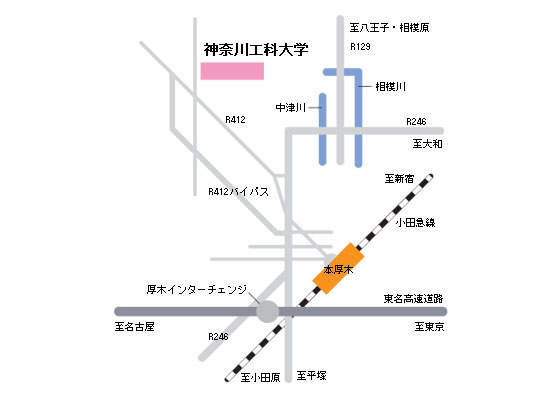

工事概要 神奈川工科大学情報学部棟新築工事 場所:神奈川県厚木市 発注者:幾徳学園 設計:当社建築設計本部 構造:ハイブリッドマルチタワー 規模:B1,13F,PH1F 工期:2004年8月〜2006年2月 (横浜支店JV施工) |

|

|

|

|

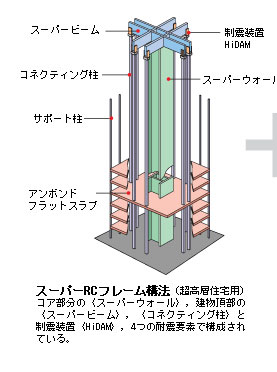

| 超高層住宅向けの技術を超高層ビルへ展開 安全で快適な環境を創造するために――。当社が超高層住宅用に開発した『スーパーRCフレーム構法』は,柱・梁のないフラットな居住空間と個々のニーズにフレキシブルに対応できる設計の自由度,そして大地震にも耐え得る安全性を兼ね備えた画期的な構法として,2001年に竣工した「芝パークタワー」(東京都港区)を第1号に,これまで多くの超高層住宅に採用されてきた。 この技術をオフィスや学校,病院,あらゆる用途の超高層ビルへ展開することはできないか――。開発者たちの強い思いは更なる研究開発へと繋がり,約4年の歳月を経て,新構法『ハイブリッドマルチタワー』は誕生した。 超高層住宅建築の技術をオフィス等の超高層ビルへ応用することは難しいことなのだろうか? 開発担当者のひとりである当社建築設計本部・構造設計統括グループの瀧正哉チーフに解説を受けた。 「スーパーRCフレーム構法は,建物のコア部分に設けたコア壁〈スーパーウォール〉,その最上部に特大の梁〈スーパービーム〉,梁先端の制震装置〈HiDAM〉と〈コネクティング柱〉の4つに耐震要素を集約した構造です。従来のように,建物の荷重を建物内部に細かく配置した柱や梁に分散して負担しなくても済むため,居住空間は柱や梁の制約から解放され,自由な間取りが設計できます。 では,なぜこの構法をそのまま超高層ビル全般に応用できないのか?それは,オフィス等は執務空間に大スパンが要求されます。スパンが大きくなれば比例して床が厚くなり,スーパービームも大型化します。そのため,建物全体が重くなり,非常に不経済な建物になってしまうのです」。 では,スーパーRCフレーム構法はどのように生まれ変わったのだろう。 |

|

|

|

|

|

|

|

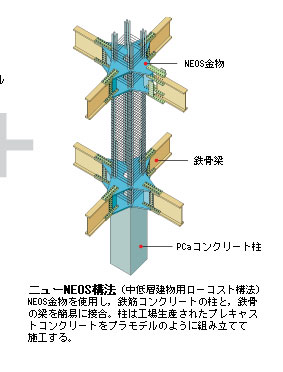

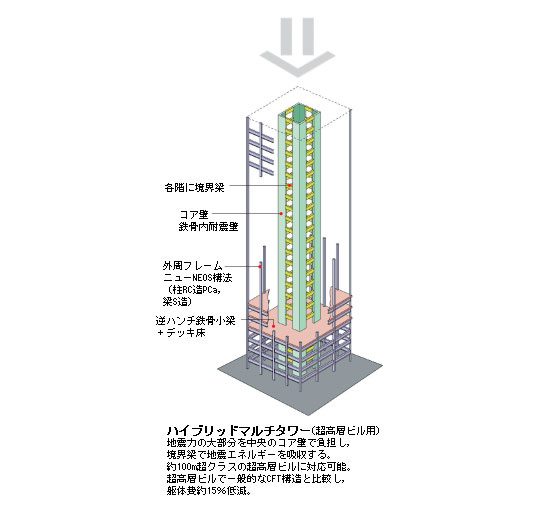

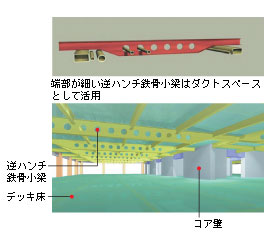

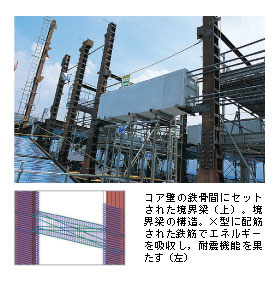

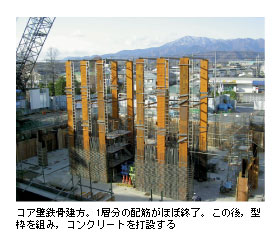

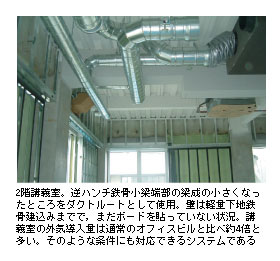

| 『ハイブリッドマルチタワー』の概要 本構法とスーパーRCフレーム構法との大きな違いは,スーパービームと制震装置HiDAMの組合せの替わりに,コア壁同士を連結するように配置された境界梁で地震エネルギーを吸収している点だ。 また,従来工法の発展的な利用や工法の工夫で,経済性・施工性の向上も図った。 スーパーRCフレーム構法では,コア壁に曲げ補強鉄筋を使用していたが,本構法では鉄骨を使用。施工性が格段によくなった。 コア壁で地震力のほとんどを負担するため,主に自重を支えるのみとなった外周柱は,中低層建物向けの当社保有技術『ニューNEOS構法』を高強度化して採用し,経済性・施工性を向上させた。 ロングスパンにより大型化が懸念された床は,鉄骨系の施工性に優れた工法を採用。逆ハンチ鉄骨小梁と呼ばれる小梁の上にデッキ床を設置しコンクリートを打設する。小梁は耐震要素ではないため,床に開口を設けるなどの可変性のある空間を実現できる。また,小梁端部は大きな力がかからないため梁成をスリム化してダクトスペースとして活用した。 従来の超高層ビルは,柱・梁をグリッド状に張り巡らせ耐震性能を確保していたため,空間構成に多くの制約があった。本構法は,平面・断面計画ともに自由度が高まり,快適性・安全性・経済性を兼ね備えた画期的な構法となった。 |

|

|

ハイブリッドマルチタワーのメリット |

|

|

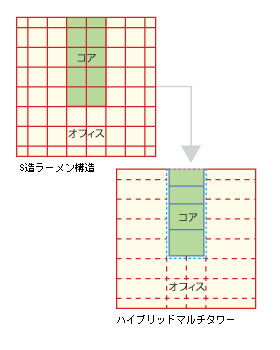

| メリット1 柱・梁の制約から解放された構造は,建物コアプラン(エレベータ・階段・洗面所等)を外周の柱割りに合わせる必要がない。最適なスパンで設計できるため,レンタブル比(占有面積の有効率)が向上する。 |

|

|

|

|

|

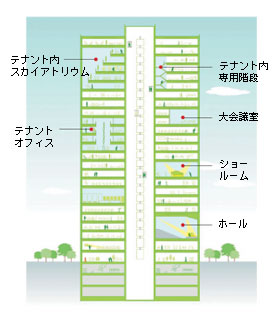

| メリット2 逆ハンチ鉄骨小梁は従来の大梁と異なり,耐震要素ではないので,床スラブに開口を設けることが容易で,平面・断面ともに可変性のある空間を実現できる。 リニューアル時に,テナント専用エレベータや階段の設置,吹き抜け空間をつくる等,自由なレイアウトが可能。将来の用途変更に対応可能なため,建物の資産価値も高まる。 |

|

|

|

| |

| メリット3 耐震要素でない逆ハンチ鉄骨小梁は,梁の両端に大きな力がかからないため端部をスリム化できダクトスペースとして活用できる。このことでダクトの展開が容易になり将来的なレイアウト変更の自由度が高まる。コア部分に耐震要素を集約したため,外周の梁成が小さくなり,外装デザインの自由度も高まる。 |

|

|

|

| |

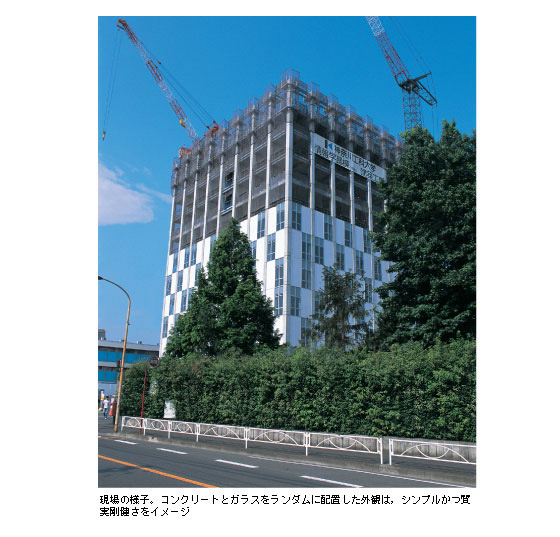

| 新構法採用に挑む!現場最前線 8月8日,神奈川工科大学情報学部棟新築工事の現場を訪ねた。小田急線本厚木駅よりタクシーで現場へ向かう。市街地を15分程走ると,建設中のビルが現れる。周囲に高い建物のないこの辺りでは,シンボリックな印象をうける。 タクシードライバーの女性が,「あのビルは13階建てになるのですか? 神奈川工科大学はここ数年の間にどんどん施設が拡張されて,学生の数も増えていますよ。完成が楽しみですね」と教えてくれた。地域のランドマークとして,地元の期待も高まっているようだ。 この日は,当現場でハイブリッドマルチタワーの記者発表が行われた。これまでの研究成果がいよいよ表舞台に出る日だ。開発担当者をはじめ現場・関連部署関係者の緊張が伝わってくる。現場見学に同行した。 最上階の13階フロアを見学した。床はすでにコンクリートが打ち終わり大スパンが広がっている。高く伸びたコア壁間を繋ぐ境界梁を見上げる。スーパーRCフレーム構法は制震装置HiDAMによって地震力を吸収していたが,この境界梁だけで同じ安全性が確保できるのだろうか・・・。この疑問に,開発を指揮する五十殿侑弘専務執行役員が答えて下さった。 「この境界梁の内部に鉄筋をX型に組み込むことにより,高いエネルギー吸収を図り,耐震性を確保できるのです。また使用コンクリートを,鹿島が開発した靱性能に優れた高靱性コンクリートを用いることで100m以上の超高層ビルにも十分対応可能になります」。一見シンプルに見えるが,耐震性に優れた構造になっているのだ。 建物の外周部にはニューNEOS構法を使用したコンクリート柱が建っていた。この構法は,NEOS金物を使用し,鉄筋コンクリートの柱と鉄骨の梁という異質の部材を容易に接合する。柱は工場生産されたプレキャストコンクリート柱を組み立てて施工するので工期短縮が図れる。従来,中低層建物向けの技術であったが,ハイブリッドマルチタワーの場合,外周柱は主に床を支える役割に限定されるため,この構法が適用できた。現場を担当する下林潔所長にお話を聞いた。 「今回は初めてNEOS柱を外装材として用いています。そのためNEOS柱の組立て精度には苦心しました。外装カーテンウォールを柱の間にはめ込むため,誤差を最小限にとどめ,出来るだけ垂直に建ち上げなければなりません。本社建築管理本部の方々と施工法を検討し,容易に取付け・取外しできる鋼製枠を開発し柱の接合時に使用することで,誤差をカーテンウォールと同等以下とすることができました。新構法ということで最初は戸惑うかと思いましたが,実際には施工はとてもやりやすく,施工効率も上がりました。今回は在来工法で対応しましたが,次回は20階以上の物件で,自動昇降仮設足場を使用した施工にチャレンジしてみたいです」。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

| 真に快適な環境を提供するために 中層階では外壁が取り付けられ,内装工事が着々と進んでいた。逆ハンチ鉄骨小梁のメリットは現場を見ると一目瞭然だ。小梁の両端が小さくなっていて,そこに設備のダクトが整然と並ぶ。この小梁のお陰で天井が高くなり,圧迫感を感じない。設計を担当する当社建築設計本部・建築設計統括グループの中江哲グループリーダーに聞いた。 「ハイブリッドマルチタワーの第1号となる建物なので,プレキャストコンクリート柱をそのまま仕上げ材として使用するなど,今回の構法の特徴を素直に生かすように心掛けました。講義室と実習室も敢えて天井を貼らずに逆ハンチ鉄骨小梁を見せています。また,近年増えているオールガラスカーテンウォールの超高層ビルは,環境配慮設計の観点からダブルスキンとすることが多いのですが,今回はそのようなデザインとは全く異なり,工科系大学の質実剛健なイメージにふさわしい外観を検討しました。設計段階で熱環境のシミュレーションをおこない,8mm厚の普通の単板ガラスを用いて,室内環境が良好でありながら開放感のある外観をつくることができました。建築計画と構造計画と設備計画が一体となった,真に快適な環境づくりを目指しました」。 開発担当者をはじめ,現場,関連部署が知恵を出し合い,新構法実用化の成功を目指す結束力――。このパワーの源は,新たな技術に対する自信と物づくりへのこだわりなのだろう。 2006年春,神奈川工科大学情報学部は,新校舎のもとで新学期を迎える。 |

|

|

|

|

|