| 鹿島の軌跡 |

|

|

|

| 第9回 利根川決壊 |

| |

| 昭和22年9月,カスリーン台風*1が日本を襲う。戦争から占領と続く時代,国土は荒廃していた。堤防補強は休止,河床には土砂が堆積している。 大量の雨は荒れた山々から川に流れ込み,増水した川は田畑と化していた堤防を脅かす。 9月16日午前1時,堤防から溢れた水が裏側から洗掘*2(せんくつ)を起こし,利根川は決壊した。 |

|

|

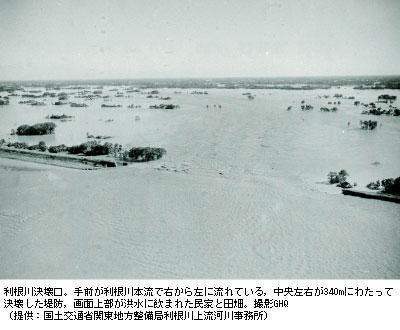

| 濁流が田畑や民家を飲み込む 昭和22年9月15日夜,内務省関東土木出張所長加藤伴平のもとに緊急連絡が入る。「利根川上流で異常水位上昇中」。カスリーン台風による記録的大雨で上流各地に山津波が発生,流木が橋で水を堰き止めて水位上昇を招いていた。越流水深50cm。溢れ出た水が堤防を裏から削り取った。暗闇に轟音が3度響く。堤防が340m決壊した音だった。 14,000m3/秒の濁流は決壊場所の埼玉県東村(現・大利根町)から栗橋,久喜,幸手,越ケ谷と進み,19日未明,桜堤(東京都葛飾区)から東京へ流れ込む。利根川はすべてを飲み込んで東京湾に注ぐ新しい川筋を生み出そうとしていた。 それは300年前,徳川家康が流れを変えた利根川の,元の流れに似ていた。 |

| |

|

|

|

|

||

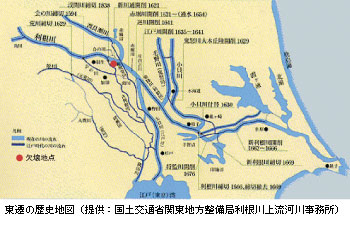

| 利根川の流れを変えた徳川家康 1590年,家康は江戸湾(現・東京湾)に注ぐ利根川を鹿島灘に流す構想を打ち出す。目的は江戸を水害から守り,湿地帯を新田に変え,水上交通網を確立し,東北諸藩に備えること。伊奈備前守忠次を関東郡代とし,利根川東遷事業を命じた。 利根川は無数の流路を持ち,渡良瀬川,荒川と合流して江戸湾に流れていた。備前守は瀬替え*3を行い常陸川と湖沼を結ぶ。利根川東遷事業は1654年,4代将軍家綱の時代まで続く。その後,何度も洪水に遭い改修し,明治末にはほぼ現在の川筋となっていた。 |

| |

| クリックすると大きくなります |

| |

|

|

|

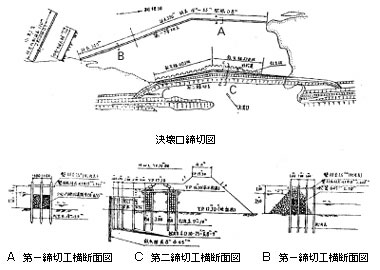

| 鹿島組出動,トラック70台/日 内務省の加藤は9月18日午後,緊急締切工事の依頼に鹿島組本社を訪ねた。常務土木部長・高橋嘉一郎は快諾。9月21日午前4時,地下足袋姿の総監督高橋ら100名がトラックを連ねて乗り込んだ。 工事は決壊口上流に杭で第一水勢工120mを,次に19基の聖牛*4(ひじりうし)を設置。その後第一締切の杭を打ち,蛇籠*5(じゃかご)を捨石と共に水面まで上げ,流れを戻す。第二締切で杭を4列打ち砂利俵,土を入れ,土堤を築く。 4,000本の松丸太杭を対岸から船で運搬,玉石3万m3は鉄道輸送。玉石,砂利,空俵,蛇籠の輸送には70台/日のトラックが動員された。水勢強く,流されながらの杭打ち。隙間から吹き上がる水。蛇籠は流され,深浅図は刻々変化する。第二締切では杭の間に古畳,土俵を入れたが,水流で杭が傾く。畳は潜水夫もろとも浮き上がる。土俵も水中に踊り出す。竹竿格子に莚(むしろ)張りも失敗。そこで鋼矢板に変更した。総数731枚。並行して砂利俵詰,土俵詰,土の中詰作業。最後の締切には54歳の高橋も水中に飛び込んで作業員と俵詰をした。10日には鹿島婦人会*6が統制品の砂糖等を使った手作りおはぎ300個を差し入れ「東京でも口にできない品」と喜ばれた。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

| |

| 24時間フル稼働で予定前に締切完了 1日の遅れは5千万円*7の損失といわれる中,予定1週間前の10月25日,締切完了。水が引いて鯉が跳ね上る。思わず万歳の声があがった。 同日行われた竣工式で加藤が感謝の辞を述べた。「特に鹿島組に対しては深甚なる謝意を表するものであります。水深,流速等最も悪条件の難工事をものともせず,よく他組を指導し一致団結の実を発揮して予期以上の成果を上げこの締切を完成したることに対しては厚く感謝する次第であります。」 死者不明者1,100人,負傷者2,420人,流失家屋2万3,736戸,浸水家屋30万3,160戸,氾濫面積440km2,被災者60万人,被害額70億円。未曾有の緊急締切工事は,工事費1億2千万円,延べ15万7,000人が携わり,幕を閉じた。 その後首都圏に大水害の発生はない。同規模で発生すると氾濫面積530km2,被災者230万人,被害額34兆円といわれる。 |

|

|

| |

|

|

| |

| |

| |

| *1 | 1947年の11番目の台風。970ヘクトパスカル。上陸はしなかったが秋雨前線を刺激し,各地に記録的大雨を降らせた足の遅い雨台風 | |

| *2 | 川の流れや海の波・潮流の作用で底の土砂が洗い流されること。砂浜で波が足の下の砂をすくっていく状態 | |

| *3 | 屈曲した川の流れを真っ直ぐに変え,屈曲部を埋め立てて耕地にすること | |

| *4 | 伝統的な河川工法の一種。せいぎゅうとも言い武田信玄の創案といわれる。木材を三角錐状に組み上げたもので,水の勢いを弱め,流れの方向を制御 | |

| *5 | 日本古来の河川工法で,石を詰めた細長い籠 | |

| *6 | 昭和16年発足の社員の妻の会。理事長鹿島卯女 | |

| *7 | 現在の8億円(消費者物価指数で換算) | |

|

||

| <参考資料>建設省関東地方建設局『語り継ぐカスリーン台風体験・災害復旧』(1992年) | ||