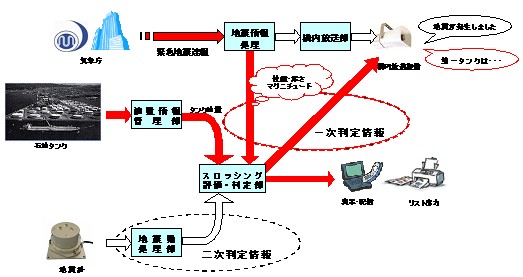

今回開発した「リアルタイムスロッシング評価システム」は、気象庁から受信した「緊急地震速報」と、当該地域に到達した実際の地震波を利用し、3段階で情報を発信します。以下にその3つの機能を紹介しましょう。

- 地震到達前に地震情報の構内従事者への伝達

気象庁から「緊急地震速報」を受けると、コンピュータが当該地点に影響を及ぼす恐れがある地震を選定し、影響を及ぼす地震がある場合は、地震の到達時刻や推定震度などの情報を構内従事者に構内放送を用いて知らせるとともに、管理者の携帯電話・パソコンへ情報を配信する。この配信まで緊急地震速報の発令から約1秒。ただし、一般的な携帯電話への即時配信は現状では困難である

- 緊急地震速報を使ってスロッシング波高の一次評価結果の伝達

常時、全タンクの内径、貯油の種類、各タンクの油量等をリアルタイムで自動収集する。気象庁から緊急地震速報が発信されると、その震源の位置と地震の規模からスロッシング波高算定に必要となる地表の速度応答スペクトル*を推定する。事前のタンク情報から全タンクのスロッシング周期を算定する。求められた速度応答スペクトルと全タンクのスロッシング周期のデータを用いて、全タンクのスロッシング波高を算定する。これらの情報からタンクの危険度判定を行い、危険度の高い順に構内放送、携帯電話・パソコンに伝達する。この間、緊急地震速報の発令から約2秒。

一次情報処理・伝達フロー(緊急地震速報を利用)

|

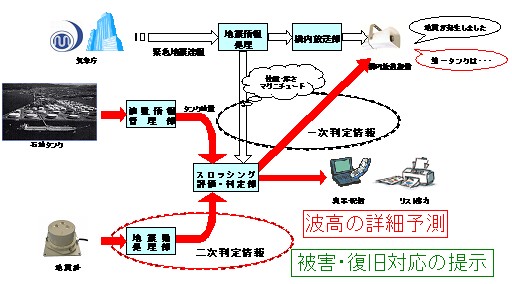

- 観測された実際の地震波を使ってスロッシング波高の二次評価結果の伝達

地震の主要動(S波)がタンクに到達すると、その記録された地震波を用いて速度応答スペクトルを算定する。常時収集しているタンク油量などの情報を用いてスロッシング周期を算定し、その情報を用いてスロッシング波高を算定する。スロッシング波高とタンク高さ、油の種類などから液漏れ等の危険度判定を行い、危険度の高いタンクの順にその情報を構内放送、携帯電話・パソコンに伝達する。二次判定結果と一次判定結果とを相互に比較し、二次判定で危険度が高くなったタンク、また、判定の修正が必要となったタンクの修正情報を伝達する。この間、地震波の到達後から約1秒。

二次情報処理・伝達フロー(地震動記録を利用)

|

なお、地震発生位置が近い場合、緊急地震速報による一次判定の前に地震が到達して基地内の地震計が起動し、二次判定だけが配信される可能性もあります。また、一次判定で配信する地震が一定規模以下である場合には、二次判定ができず一次判定のみの配信となる可能性もあります。

*速度応答スペクトル・・・その地震に対して、どの周期の構造物が揺れやすいかを示す指標。その地震が構造物に作用する力、影響を明瞭に読み取ることができる。