|

鹿島(社長;梅田貞夫)は、埼玉県で施工中の天然ガスパイプラインを敷設する工事のうち河川を横断する区間において、これまで推進工法では限界とされてきた1,000mを大きく上回る1,265mの長距離掘進を達成しました。これは推進工法としては日本一の記録となります。この日本最長の推進工法の施工は、今回開発した鋼管を外管とする「二重管推進工法」により実現したものです。

今回1,265mの長距離推進工事を達成した荒川を横断する施工位置図

|

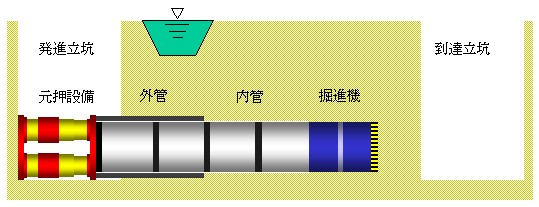

推進工法;下水道などの管路の敷設工事によく用いられる非開削工法のひとつ。シールド工法は、マシンの後でセグメントを組んでそれを反力にジャッキを推し進めるが、推進工法は発進立坑で管を継ぎ足して元押ジャッキで管列全体を押し出すため、到達するまで管列全体が移動していく。

|

下水道をはじめとする管路の非開削埋設工法である推進工法は、適用範囲の拡大、コストダウン、路面交通への影響軽減などの社会ニーズに応えるものとして、今や管路の埋設工法になくてはならない存在になっています。近年では、長距離・急曲線施工技術の開発によってその適用範囲が飛躍的に拡大し、長距離化の面では、1,000m以上の施工が要望されています。しかし、推進管外周の摩擦抵抗による推力増大が原因で、実施工的には、1,000m程度が限界と考えられていました。また、推進工法は到達まで管列全体が移動していく工法であるため、長距離になればなるほど時間経過に伴う周辺地盤への影響も懸念されます。

今回、埼玉県吹上町〜日高市に至る25kmに、12インチ(管径300mm)の天然ガスパイプラインを敷設する工事の中で、3箇所、1級河川を横断するため、河底横断トンネルを施工する必要があります。その中でも荒川を横断する箇所においては、1,265mの長距離施工が求められました。このための工法としては、シールド工法または推進工法が考えられますが、与えられた工期と経済性を勘案して推進工法を採用しました。

日本においては、推進工法の実績としては、計画時、1,010mが最長記録であり、これを超える推進工事の実績はありませんでした。そこで、1,265mの日本最長記録を実現するために、全推進長の前半(600m)を鋼管(外管)により推進した後、後半(665m)をプレキャストコンクリート製のヒューム管(内管)に切り替えて推進する二重管推進工法を採用しました。これにより、推進距離の長距離化を阻んでいた、地山と推進管の摩擦抵抗力を低減することが可能になります。

|

|

本工法は、前半の600mを摩擦抵抗力の少ない外管(鋼管)で推進し、後半の665mを一回り径の小さい内管(ヒューム管)に切り替えて推進する二重管推進工法です。これにより、全距離にわたってヒューム管を押していく従来の推進工法に比べ、後半の推力増大を回避することができます。この二重管推進工法を実現したそれぞれの技術について紹介しましょう。

二重管推進工法概念図

|

- 推進管について

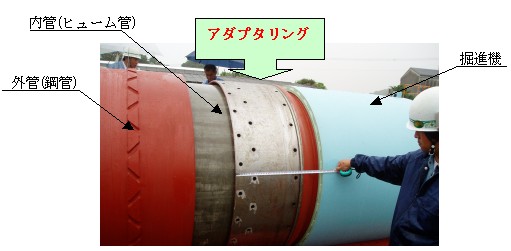

本工事に使用する推進管のうち、内管にはサヤ管としての機能と経済性を考慮して、内径1,000mm、長さ4.0mのヒューム管を、外管には、掘削外径の差を極力少なくするために鋼管を採用しました。外管である鋼管径および管厚は外圧荷重(土圧・水圧)による歪み、推進抵抗を受けるための必要断面積・内管挿入のクリアランスなどを考慮した必要最小値としました。

- 掘進機について

推進部の土質は砂および砂礫層であり、地下水圧は洪水時0.2MPa以上になることも予想されるため、推進工法としては泥水式推進工法を採用し、掘削機前面での礫破砕機構を装備する機種を選定しました。

外管推進時と内管推進時の掘削外径の差については、外周部に3個の拡幅カッタを装備し、内管押し出し時には拡幅カッタを縮めるとともに、機内からアダプタリングの固定ボルトを取り外して掘進機を離脱させます。二重管推進の特徴である外管から内管の抜け出し作動については、実施工を地中で行うため、事前に実証実験にて確認を行いました。

外管から内管の抜け出し作動確認状況(実証実験)

|

この結果、鉛直方向の精度のばらつきは±53.5mmと高い精度で施工でき、推力についても、二重管工法の効果が遺憾なく発揮され、計画推力を遥かに下回る低推力(初動推進:320t 通常推力:152t)で到達しました。

|

|

本工法の開発により、例えば、盛土形式の列車軌道や高速道路などの重要構造物を横断して長距離推進を行う場合、構造物直下での二重管部の推進が完了した時点で、早期に裏込注入などの防護措置がとれ、構造物への影響を最小限に抑えることができます。その結果、全体として1,000mを遥かに越える長距離掘進施工時の安全性が向上します。当社では、この二重管推進工法により1,500〜2,000mの長距離化は可能であるとし、長距離管路敷設工事に本工法を積極的に提案していく方針です。

|

|

〒107−8388 東京都港区元赤坂1-2-7

鹿島建設株式会社 広報室

TEL 03-3404-3311(大代表)

|

|

|