| 特集:月報KAJIMA 50年 |

| |

| |

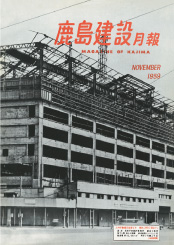

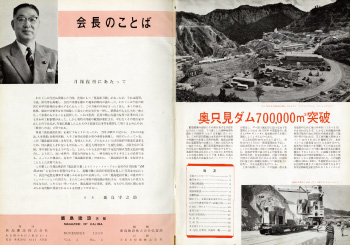

| 「鹿島建設月報」復刊第1号の表紙は,施工の最盛期を迎えた三井不動産日比谷ビルが飾った。当社施工物件のラインナップには,奥只見ダム,名神高速道路,東海道新幹線新丹那トンネルなどの国家プロジェクトや全国各地の製鉄所,大型オフィスビルなど,高度経済成長期を担うエポックメーキングなプロジェクトが並んでいる。 半世紀の歳月を重ね,時代は大きく変化したが,構築したプロジェクトの数々は,いまも社会基盤の一翼を担って大切に使われている。一方で,新たな時代のニーズに応えて生まれ変わったものもある。第1号を飾った建造物たちの「いま」を訪ねた。 |

| |

| 当社における社内報のルーツは,1921(大正10)年にまで遡る。鹿島組(当時)の鹿島精一組長のもとに創刊された「鹿島組月報」で,内容は,会社の通達や人事異動などが中心だった。 戦時中の一時休刊を経て,戦後発行を再開。その後「鹿島組社報」「鹿島建設社報」と改称。社報と併行して1951(昭和26)年に季刊の「鹿島建設」を発行した。B5判,24ページ。グラフ雑誌のような写真中心の構成が特徴だった。 これを発展的に解消し,復刊したのが,1959年11月にスタートした月刊の「鹿島建設月報」。1991(平成3)年1月に現在の「月報KAJIMA」と名称変更した。 この「鹿島建設月報」復刊の目的について,鹿島守之助会長は第1号の巻頭言で,「社員相互のコミュニケーションや知識の啓蒙,生産性の向上に役立つものとする」と述べている。この編集方針は,いまも脈々と受け継がれている。 なお,復刊50年の記念号が「601号」ではなく,「603号」となったのは,「阪神・淡路大震災特集号」の特別号発行があったことなどによる。 |

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

| |

| |

|

|

| |

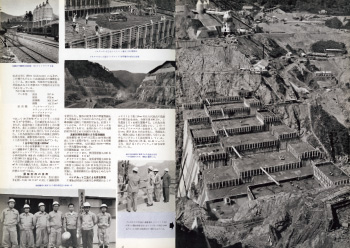

| 奥只見ダム(左岸:新潟県魚沼市,右岸:福島県檜枝岐村)。堤高157m,堤長480m,堤体積163万m3,有効貯水容量4.6億m3の重力式コンクリートダムで,1961年9月に完成(ダム本体)し,高度経済成長期の旺盛な電力需要に応えた。当時東洋一の人造湖といわれ,2008年に徳山ダム(岐阜県揖斐川町)が出来るまでの長い間貯水量日本一を誇った。その後1999年に,当社は奥只見発電所の増設工事を担当。2003年に56万kWという日本最大の一般水力発電所にリニューアルした。 奥只見ダム周辺は,春の新緑,夏の釣り,秋の紅葉,奥只見丸山スキー場の春スキーなど,年間約60万人もが訪れる観光の要衝になっている。 |

| |

|

| |

| |

|

| |

| |

|

|

| |

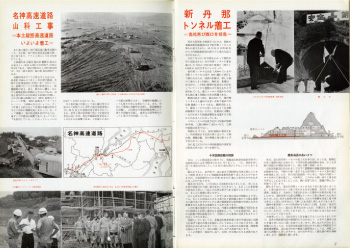

| 名神高速道路山科工区(京都市東山区)。名神高速道路の第1号工事を担当,テスト工事として注目された。1963年に日本初の都市間高速道路として,栗東―尼崎(71.1km)間が開通した。京都東IC〜大津IC区間の1日当たりの平均交通量は,今では上下線あわせて約8万9,000台(2008年度)で,自動車交通の大動脈となっている。 |

| |

|

| |

| |

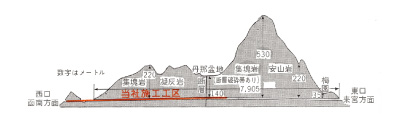

| 新丹那トンネル(静岡県函南町)。1959年10月,東海道新幹線建設の最初の工事として新丹那トンネル工事が着工。断面高さ7.8m,幅9.6m,日本初の広軌複線トンネルで,全長7,959mのうち函南口4,340mを担当し,1964年に完成した。「夢の超特急」といわれた新幹線も,現在,1日あたり300本以上が行き来する生活・産業の最重要幹線だ。 |

| |

|

|

| |

|

| |

| |

|

| |

| |

|

|

| |

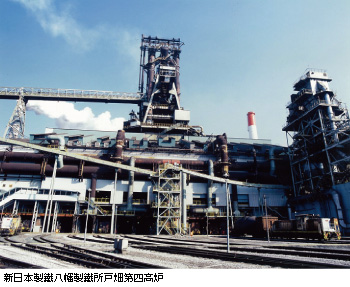

八幡製鐵戸畑工場(現新日本製鐵八幡製鐵所:北九州市戸畑区)。1959年9月,第二次合理化計画第一期工事が完成し,東洋一(当時)を誇る生産能力日産1,500tの第一高炉に火が入った。1970年,八幡製鐵は富士製鐵と合併して新日本製鐵となった。第一高炉は役目を終えて解体中である。現在は第四高炉(日産約10,000t)が稼動している。 |

| |

|

| |

富士製鐵広畑製鐵所(現新日本製鐵広畑製鐵所:兵庫県姫路市)。1959年6月,製鉄能力の倍増を目指して,第3溶鉱炉の建設に着手し,翌1960年に完成。その後,新日本製鐵となり,溶鉱炉に代わって,次々と,最新の設備・工場が増強・整備された。現在も,鉄鋼の大消費地である関西・瀬戸内圏における同社の供給拠点となっている。 |

| |

|

| |

住友金属和歌山製造所(現住友金属工業和歌山製鉄所:和歌山県和歌山市)。1959年10月,近代的諸設備を完備した銑鋼一貫の分塊圧延工場が完成した。和歌山製鉄所はその後も次々と高炉を整備。2009年7月に,稼働日数1万日を超える世界記録を持つ第4高炉の後継として,新第1高炉が完成している。 |

| |

|

| |

| |

|

| |

| |

|

|

| |

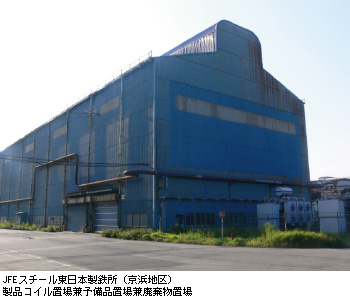

| 日本鋼管川崎製鉄所(現JFEスチール東日本製鉄所(京浜地区):川崎市川崎区)。1959年8月,薄鋼板製造の近代的銑鋼一貫工場として水江分塊工場が完成した。2003年,NKK(日本鋼管)と川崎製鉄が経営統合してJFEスチールとなった。いまも分塊工場建屋は,溶融亜鉛メッキ工場と製品コイル置場兼予備品置場兼廃棄物置場として現役で稼動している。 |

| |

|

| |

| 室蘭日本埠頭(現日本通運ダイヤモンド埠頭:北海道室蘭市)。1959年8月,室蘭港の一部約2万5,000m2を埋め立て,菱形半島堤埠頭が完成した。当時は内陸部から貨車運搬された石炭積出しが主な目的であった。2007年から当社の設計・施工で埠頭のリニューアル工事を実施,2008年に完成した。 |

| |

|

| |

| |

|

| |

| |

|

|

| |

横浜ゴム本社(東京都港区)。1959年7月に着工,1961年竣工した。SRC造,B 3, 9F,延べ17,280m2。当時8F部分に当社建築設計本部がテナント入居し,多くの実施設計図面を作成した。1995年の阪神・淡路大震災直後,耐震診断の依頼を受けて同ビルの補強設計を行い,耐震改修促進法の認定を取得。土日休日の期間を利用した“居ながら施工”のモデルケースとなった。現在も横浜ゴム本社ビルとして使われている。 |

| |

|

| |

日立中央研究所(東京都国分寺市)。1959年竣工当時はRC造,B1, 3Fの放射線研究棟,B1,2Fの放射線実験棟から成っていた。延べ2,830m2。その後も,中央研究所での増設・施設整備を継続的に担当している。新研究室の計画に当たって,敷地内の樹木を極力残すよう付された条件はその後も受け継がれ,武蔵野の貴重な森として良好な環境を保全している。 |

| |

|

| |

日立武蔵工場(現ルネサステクノロジ武蔵事業所:東京都小平市)。1959年に竣工した日立製作所の代表的なトランジスター工場。2005年,当社の設計(監修・日立建設設計)・施工でS造,7F,延べ40,175m2のルネサステクノロジ武蔵事業所本館が整備され,新たな開発拠点に生まれかわった。ルネサステクノロジは,2003年に日立製作所と三菱電機の半導体部門が事業統合して設立された半導体専業メーカーである。 |

| |

|

| |

| |

|

| |

| ■ 一九五九年。「鹿島建設月報」第1号。 |