| 特集:知的財産創出へのテクニカルアプローチ |

| 0 知的財産と建設業 |

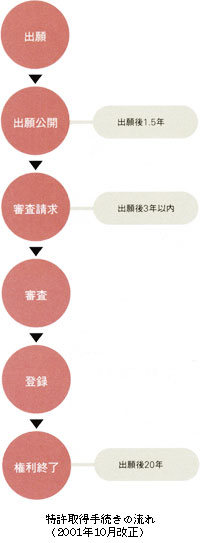

| 企業の将来を占う無形の財産 知的財産とは何か? 財産には2種類あり,ひとつは土地や建物,家具,車といった有形のもの,一方は信用や経験,技術,文学・音楽作品といった無形のものである。後者が知的財産にほかならず,人間の知的活動によって生じた無形の財産のことを指し,その権利を知的財産権という。 知的財産権の範囲を示したのが,右下の表である。特許とは,工業所有権の代表的なもので,社会の発展に貢献すると思われる新しい技術や発明に対し,一定期間に与えられる独占的な実施権を指す。もし,こうした権利がなければ「知」を生むために費やしたコストや時間,労力が回収できないままに他者の模倣を許し,結果的に進歩へのインセンティブを感じられない社会となろう。 知的財産権への意識の高まりは,企業においてはプロ・パテント(特許重視)化の動きとして表れ,特許や著作権,商標,そしてトレードシークレット(営業機密)といった無形の「知」を,企業の財産として重視するようになった。世界的な大競争時代のなかで,「知」の権利を守り,優良な特許を保有することは,企業繁栄のカギを握っているのである。 変化しつづける特許 特許制度が発明内容の公表を条件として発明者に一定期間の独占実施権を与えるのは,一般公表が技術改良を触発し,産業の発展を促進するからである。また,特許制度の本来の目的は特許技術の独占と権利の行使にあるはずだが,実際には自らの権利行使が目的でなく,第三者の権利取得を防ぐことを目的とした「防衛特許」が多いのが近年までの傾向であった。 しかし,それだけでは開発のコストや特許の出願・維持費に見合わないことが多くなっており,他者に実施許諾(ライセンス)していくことも視野に入れた,権利行使の戦略が重要になってきている。 また,法制度の改正により,特許権の取得手続きが大幅にスピードアップした。特許は,出願し公開するだけでは権利を獲得したことにならず,審査を経てはじめて特許権を取得できる。この審査を請求する期間が従来の7年から3年以内に短縮されたのである。 こうした動向の背景には,ITの発達による情報伝達速度の急激な増加があることはいうまでもない。ITは,特許制度に新しい考え方をもたらしており,ITを使ったビジネスの手法や仕組み自体を権利とみなす「ビジネスモデル特許」も注目されている。 新しい技術を権利化し活用することで,さらなる研究開発への投資を行う「知的創造サイクル」が生まれる。その循環を促進するために,特許制度は変化しつづけているのである。 |

| 知的財産権の範囲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ゼネコン知財の特殊性 知的財産を重視する動きは,もちろん建設業界にも広がっている。公共事業も含めた業界全体の受注量が確実に縮小するなかで,顧客ニーズは多様化し,低コスト・高品質を前提とした上での付加価値創出,差別化が求められるようになった。こうした競争を乗り切るには,新しく,優れた「知恵の創出」がきわめて重要になるのである。 知的財産を重視する動きは,もちろん建設業界にも広がっている。公共事業も含めた業界全体の受注量が確実に縮小するなかで,顧客ニーズは多様化し,低コスト・高品質を前提とした上での付加価値創出,差別化が求められるようになった。こうした競争を乗り切るには,新しく,優れた「知恵の創出」がきわめて重要になるのである。加えて,建設業の知的財産は,他業界と比べると独自の性格をもっている。たとえば製造業では,ひとつの発明から製品が大量に生産されるため,特許などの知的財産の効果が定量的に計りやすい。しかし単品受注・生産を基本とする建設業では,おもな特許は「施工方法」となる。新しい施工方法がもたらす効果を,必ずしも受注量に直結させて算出できるわけではなく,知的財産としての価値を定量的に計りにくい面がある。 さらに土木工事などの公共事業では,公平な審査基準による入札が基本となるため,標準的な施工方法を前提とした価格面のみでの競争となることが少なくない。一社独自の新技術が,場合によっては活かせないことになる。 こうした建設業特有の事情のなかで,当社は知的財産に対してどのような方針で臨んでいるのだろうか? 具体的な特許の事例に則して,当社の知的財産戦略を探ってみたい。なお,今回の特集で例として挙げる技術は,最新のものでなく,登録済みの特許技術を基本として紹介する。 |

|0 知的財産と建設業 |1 技術力をつつむ知財戦略 |2 発想をかたちにする組織力 |3 知力で進化するゼネコン鹿島 |