鹿島、大規模災害対策訓練を実施

- BCP訓練を実施

- 休日を利用し、約5200名が訓練に参加

- 事業継続を支援するシステムの一部を活用

鹿島(社長:中村満義)は、5月12日(土)に、自社で策定した『事業継続のための計画と取組み要綱[首都直下地震編]』に基づく災害対策訓練を実施しました。

訓練は、東京湾北部を震源とするマグニチュード7.3、最大震度6強の地震(内閣府中央防災会議で策定された地震)発生を想定したもので、本社及び首都圏の支店を対象に約5200人が参加して行われました。

午前7時の発災を想定し、直後に中村社長から緊急事態宣言が発動され、直ちに社長を本部長とする本社震災対策本部並びに各復旧活動班の立ち上げ訓練、従業員の安否を確認するための「従業員安否システム」への登録訓練、指示命令を全従業員に伝達する連絡通報訓練などを実施しました。また、支援支店である関東支店・横浜支店にも対策本部を設置し、本社との連絡・連携訓練を行いました。本訓練では当社が開発した「震災対策支援システム」を活用し、被災状況のシミュレーションを行ない、復旧活動のための初動体制を確認しました。本システムは地震発生直後に拠点建物や従業員の自宅などの被災状況を即時に推定するものです。

建設業には、大地震発生後の社会基盤の早期復旧に向けて重要な役割が期待されます。鹿島においても、関係官公署からの指導・要請に対応するほか、得意先企業の事業継続のために様々な取組みを行っており、今回の訓練を通じて更なる復旧体制の充実や、「震災対策支援システム」等支援ツール・システムのブラッシュアップを行う方針です。

訓練内容

当社が2006年12月に策定し、2007年4月に改定した「事業継続のための計画と取組み要綱[首都直下地震編]」に基づき実施しました。訓練内容は次のとおりです。

【想定】

就業時間外である午前7時に、要綱で想定している首都圏直下型として東京湾北部地震(M7.3 最大震度6強)が発生したものとし、交通機関は山手線内(山手線を含む)において全ての公共交通機関が不通という状況を想定。

【訓練内容】

- 非常時要員の徒歩による本社等への参集訓練

本社機構、東京土木支店、東京建築支店の非常時要員(約200名)が緊急事態宣言を受け、山手線内については徒歩・自転車で本社、支店や定められた拠点に集まりました。 - 震災対策本部及び各復旧活動班の立ち上げ訓練

本社に震災対策本部を設置し、WEBカメラ、MCA無線、衛星携帯電話等の通信網を整備しました。また、当社が開発した「震災対策支援システム」の立ち上げや防災備品の搬入も行いました。さらに、救命・安否班、被災度判定班、得意先班などの各復旧活動班の立ち上げを行ない、本社・支店・営業所といった重要拠点の被災状況確認や得意先からの要請などを想定した訓練を実施しました。 - 関東支店、横浜支店の対策本部の立ち上げ訓練

関東支店、横浜支店の対策本部要員(約20名)により、支援支店である両支店にそれぞれ対策本部を設置し、本社震災対策本部との連絡・連携訓練を行いました。 - 部連絡網による連絡通報訓練

本社機構(約3,000名)、東京土木支店(約600名)、東京建築支店(約1,550名)勤務の全従業員が参加し、部署ごとに部署長の指示が目標時間内に全従業員に行き渡ることを確認するための連絡通報訓練、及び「従業員安否システム」への登録訓練を行いました。

震災対策本部の様子(右写真中央:中村社長)

「震災対策支援システム」の概要

本システムの主な機能は、次のとおりです。

- 【重要拠点施設の被災状況を推定する機能】

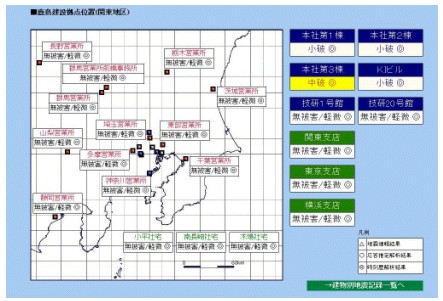

本機能は、早期地震警報や地震発生時に観測される地震記録を元に、特に優先度の高い首都圏の拠点の被災状況を、自動的に評価するものです。今回の地震において、本社ビル群は構造体に大きな損傷はないとのシミュレーション結果が出ております。

重要拠点施設の被害推定結果(中央防災会議による東京湾北部地震発生時) - 【広域的な被災状況を推定する機能】

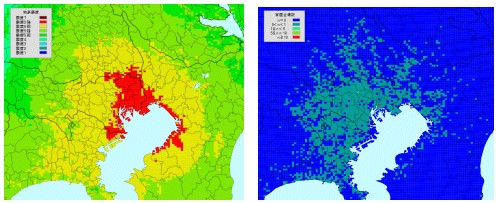

本機能は、従業員の所在地(自宅やそれぞれの勤務先)を元に、被災状況を評価するものです。地理情報システムを用いて、広域的な震度分布や建物の損傷を評価し、地図上に図示します。 今回の地震においては震度6強のエリアに従業員約1000人の住宅が存在しており、そのうち約50件で被害が大きいというシミュレーション結果が出ました。また、当社施工物件については、早急に被害状況を確認する必要のある建物や構造物が約3000箇所存在するとのシミュレーション結果となり、これらの情報をビジュアルに表示しました。

広域被災状況の推定結果(震度分布(左図)と従業員の家屋被害(右図))

(中央防災会議による東京湾北部地震発生時)

プレスリリースに記載された内容(価格、仕様、サービス内容等)は、発表日現在のものです。

その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。