[2011/04/26]

環境に配慮した場所打ち杭「エコサイトパイル®工法」を開発

掘削土をほとんど排出しない杭工法、日本建築センターの性能評定を取得

鹿島(社長:中村満義)は、掘削土をほとんど排出しない場所打ち杭「エコサイトパイル工法」を開発しました。ドイツ・バウアー社の「FDP工法」を日本の地盤条件、地震条件などに適合するよう実験及び検証を行い、2011年1月に財団法人日本建築センターの性能評定を取得しました。

【開発の背景】

建物の基礎等に広く利用される一般の場所打ち杭工法は、地盤に孔をあける際に、杭と同じ体積分の掘削土を地上に排出しますが、このとき、できた孔を崩壊させないように安定液を使用するため、排出された土は産業廃棄物の「汚泥」として処理が必要になります。掘削排出土の抑制は、処分場がひっ迫している日本では重要な問題です。また、処分場への運搬時や、汚泥を脱水処理する際に発生するCO2の削減も課題となっています。

エコサイトパイル工法は、地盤に孔をあける際に特殊掘削ツールを使用することで、ほとんど掘削土を排出せず、また、安定液を使用しないため、排出土も「残土」として再利用することができます。

掘り出した杭(エコサイトパイル)

【本工法の概要】

本工法はドイツのバウアー社が開発した「FDP工法」を技術導入したもので、日本での実用化を目指し、建築基準法告示の場所打ち杭工法に適合できるよう、鹿島、大興物産、日本基礎技術、バウアー社の4社で共同開発したものです。

FDP工法はEU諸国などでは既に利用されている場所打ち杭工法ですが、日本で導入するには、日本特有の地盤構成の問題、地震時の水平抵抗力、コンクリートの流動性などの問題を解決する必要がありました。これらの課題を解決し日本仕様の設計法及び施工技術を確立しました。

汎用的な施工機械であるBG28施工機に取り付けた特殊掘削ツールにより、排土なく掘削が可能です。所定位置まで掘削したのち、特殊掘削ツールの先端からコンクリートを加圧圧入しながら掘削ツールを引上げ、その後、鉄筋かごを挿入して杭の築造を行います。

なお、本工法で構築できる杭径は620mm、深さ28mまでの施工が可能です。杭1本当たりの支持力は地盤条件により120〜150トンとなります。RC造4階建て、S造6階建て程度の中低層建物を対象としています。

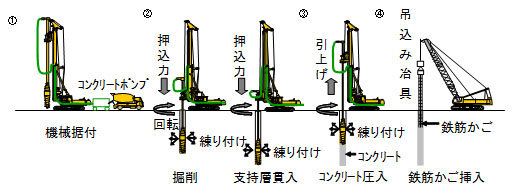

施工手順は以下の通りです。

- コンクリートポンプを接続したBG28施工機を据え付ける。

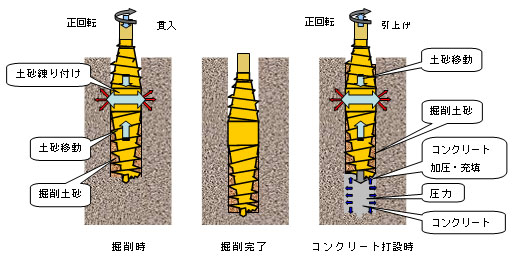

- 特殊掘削ツールを回転させながら地盤に押しこむ。その際、掘削ツール真ん中のフットボール状のふくらみ部により、土を孔壁に練りつけながら掘削する。

- 支持層まで掘削ツールが貫入したら、コンクリートを圧入しながら特殊掘削ツールを引き上げる。ヘッドを引上げながらヘッド上端部で再度土を孔壁に練りつけるため、崩れやすい地盤でも所定の杭径を確保できる。

- コンクリートが流し込まれた孔に鉄筋かごを挿入する。

エコサイトパイル施工手順

特殊掘削ツールによる土砂練り付け・コンクリート打設

【本工法の特長】

<環境面>

- 掘削排出土は砂質地盤ではほとんど発生せず、粘性土地盤では多少排出されるものの、安定液を使用しないため、産業廃棄物である「汚泥」ではなく、「残土」として再利用できる。

- 産業廃棄物の「汚泥」が発生しないため、中間処理場での脱水処理時に発生するCO2及び、中間処理施設までの運搬により発生するCO2などが削減できる。試算では、アースドリル工法などの従来の場所打ち杭に比べ20%のCO2削減効果が期待できる。

- 掘削土がほとんど出ないため、工場跡地や河川敷など、自然由来汚染土サイトでの場所打ち杭にも適している。

- 掘削土を地盤中に練り付ける効果により、杭廻りの地盤摩擦力を最大限に利用できる。従来の場所打ち杭の設計に対して1.5〜2倍の支持力を確保できることを載荷試験で確認している。

- 安定液を使用しないため、安定液内にトレミー管を用いてコンクリートを打設する従来の場所打ち杭工法に比べ、杭体のコンクリートは高品質である。

- アースドリル工法などの従来の場所打ち杭工法と比べ、汚泥処分費が9割以上削減できる。また、既製杭と比べ材料費を20%程度削減でき、コスト全体として他工法より安価である。

【今後の展望】

本工法が適用できる建物規模はRC造4階建て、S造6階建て程度であるため、特に、生産施設、商業施設、流通施設などの用途が考えられます。通常、この規模の場所打ち杭ではN値50以上の地盤を支持層としますが、エコサイトパイルでは摩擦力も十分に期待できるため、N値30程度の中間層を支持層とすることが可能です。現状では従来の場所打ち杭と同じ支持力評価を行いますが、より高い支持力の性能評価を取得することで、更なる低コストを目指します。

低コストでかつ、環境配慮型の本工法を、提案型技術競争入札を検討する官庁や環境配慮を進める企業などへ提案していくこととしています。

鉄筋かご挿入状況と特殊掘削ツール

プレスリリースに記載された内容(価格、仕様、サービス内容等)は、発表日現在のものです。

その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。