高品質・高精度な大断面シールドトンネルの構築

〜阪神高速道路 大和川シールドトンネル工事〜

鹿島(社長:中村満義)は、大阪府堺市において、阪神高速大和川線シールドトンネル工事の施工を泥土圧式シールド工法で進めています。往復約4km、外径約12.23mという大断面トンネルを、極めて高い品質と精度で構築するために真円度自動測定システムを開発・導入し、掘削残土の再利用によって環境負荷低減にも配慮しつつ、このたび東向き往路の掘進を完了、仮到達しました。

転回立坑構築後の西向き復路の施工にあたっても、往路の掘進工事で得た経験やデータを駆使し、さらに安全・品質に万全を期してまいります。

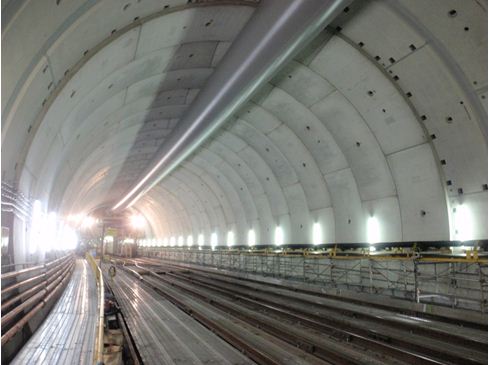

一次覆工完了状況

大和川シールドトンネル工事

大阪都心部においては既存の幹線道路の混雑が著しく、沿道環境への影響が懸念されており、これを大幅に改善する「新たな環状道路の整備」が求められています。大和川線は、この「新たな環状道路」の一部を形成する全長約9.7kmの自動車専用道路で、本工事はこのうち、堺市堺区遠里小野町から同市北区常磐町間、約2kmの道路トンネルを建設するものです。

本工事では、南海電鉄高野線、JR阪和線などの重要構造物や、河川等の直下の施工を伴い、平面的には約9割が曲線、縦断勾配は0.3〜3.0%、土被り厚さは8〜30mと、非常に変化に富むトンネル線形であることから、特に精度にこだわった施工に取り組みました。

営業線直下の横断

本工事は初期掘進段階において、南海電鉄高野線の直下を小土被りで横断する計画でした。当然ながら営業線など近接構造物への影響を最小限に止めることが要求されましたが、上町断層の複雑に変化する地層から、掘進管理に相当の困難が予想されました。そこで、営業線の横断前に、「トライアル計測断面」を2ヵ所設置し、事前に設定した土圧管理などの管理計画についてその妥当性を検証した後、掘進施工することとしました。

トライアル区間における計測で、事前の管理計画がシールド掘進による外部への影響を充分に抑制できることが確認され、計画通りに切羽土圧などを最適に管理しながら掘進を進めた結果、最終的にはおよそ1mm程度の沈下で収束し、南海電鉄高野線直下の横断掘進は、その管理値を充分に満足する成果を得ました。ここで得た知見を生かし、続くJR阪和線浅香駅直下の横断においては、近接構造物への影響を「ゼロ」に抑えることができました。

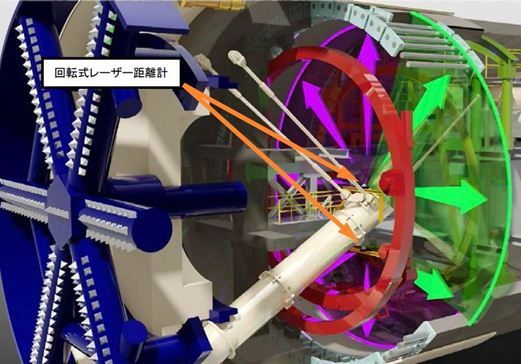

真円度自動測定システムの開発

シールドトンネルは真円で構築されることが理想です。しかしながら、土質条件やトンネル線形、掘進に伴う圧力変化などの施工条件によって、若干縦長や横長に変形します。そのままセグメントを組み立て、過大なひずみが発生すると、将来の漏水やひび割れの原因となります。

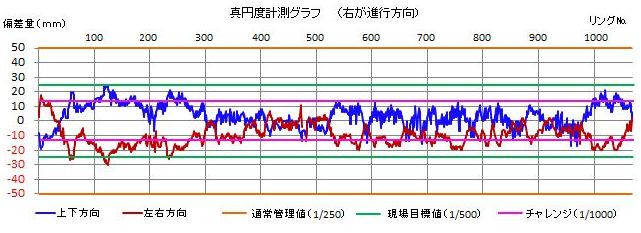

通常トンネルの真円度は、構築の偏差量をトンネル外径の1/250以下(本工事においては12.23mの外径に対し約50mm以下)として管理しますが、本工事ではさらに通常管理値の50%以下、すなわち1/500以下の偏差量に抑えることを目標としました。そこで、トンネルを構築しながら真円度を自動的に測定するシステムを、計測技研株式会社(兵庫県尼崎市)と共同開発、真円度の管理に導入しました。

この真円度自動測定システムは、外壁に向かって360度回転するレーザー距離計をシールドマシン2ヵ所に設置し、トンネルの真円度を都度測定するもので、その結果を基に、セグメント1リング毎にひずみを修正しながら組み立てていきます。

回転式レーザー距離計による計測のイメージ

|  |

| 真円度自動計測システムの画面イメージ | スマートフォンでのモニタリング |

この結果、下のグラフに示す通り、掘削の進行にしたがって水平・鉛直方向とも当初目標値である1/500以下の偏差量に収束しています。さらに偏差量をその半分、トンネル外径の1/1000以下にするというチャレンジも達成されつつあり、極めて真円に近い、高品質・高精度なシールドトンネルの構築を実現しています。従来の手動計測と比較して大幅な省力化となることから、生産性の向上にもつながっています。また、真円度の測定結果はスマートフォンやタブレット端末でも確認でき、どこにいてもその測定結果をリアルタイムでモニタリングし、現場の施工にフィードバックできるよう工夫されています。

環境負荷低減に配慮

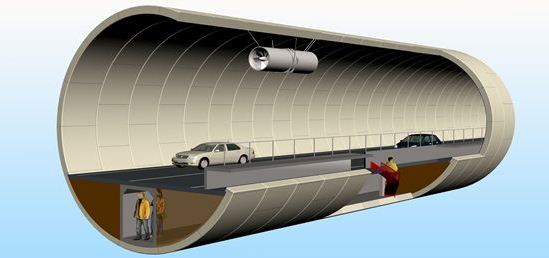

泥土圧式シールド工事で発生する掘削残土は、産業廃棄物(汚泥)としての処分が必要です。本工事ではこの掘削残土に、現場内のプラントでセメントや水を混合して流動化処理土をその場で製造し、再度坑内に超長距離圧送(最大2000m)して路床部の埋戻しに再利用するという、国内初の取り組みを行っています。これにより産業廃棄物の発生量が減量化され、環境負荷低減にも寄与しています。

流動化処理土の圧送には、高性能ポンプと高耐圧配管を採用しました。ポンプを1台とすることで、使用燃料の低減と温室効果ガスの排出量削減を図ることができ、作業効率も飛躍的に向上させることができました。

流動化処理土による埋戻し部分 (避難通路両側の茶色部分)

工事概要

| 工事名 | : 大和川線シールドトンネル工事 |

| 工期 | : 2008年2月〜2015年5月(約88ヵ月) |

| 発注者 | : 阪神高速道路株式会社 |

| 施工者 | : 鹿島・飛島建設工事共同企業体 |

| 工事諸元 | : 泥土圧式シールド工、トンネル外径12.23m、掘進延長4,082m(往復) |

プレスリリースに記載された内容(価格、仕様、サービス内容等)は、発表日現在のものです。

その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。