| 特集:まちを元気にする「みんなの学校」 |

| Chapter1 学校の顔となるコミュニケーションスペース |

|

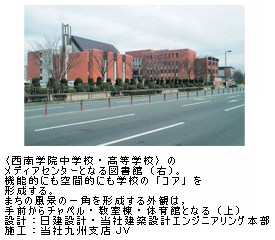

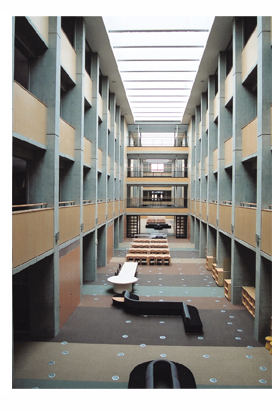

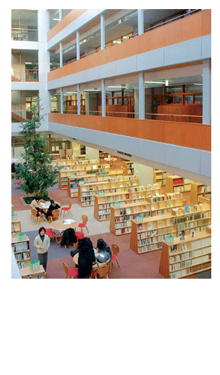

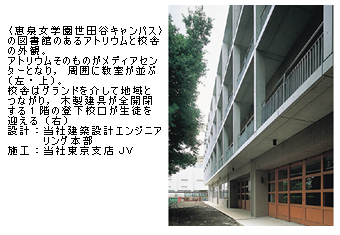

ITインフラとしての図書館 この春,ふたつの学校の新しいキャンパスが竣工した。〈西南学院中学校・高等学校〉と〈恵泉女学園世田谷キャンパス〉である。 〈西南学院〉はチャペル・教室棟・体育館が連なって構成され,敷地を移転しての全面建替である。〈恵泉女学園〉は既存の講堂・体育館を残した校舎の全面建替計画となっている。また,自然換気や省エネといった環境配慮など,さまざまな工夫が施されている。 そして両校の中核を形成するのが,新しいかたちの学校図書館である。〈西南学院〉,〈恵泉女学園〉ともにアトリウムそのものがメディアセンターとなっている。 こうした図書館は,「本を読む場・貯蔵する場」から「人と情報のコミュニケーションを生む場」となり,学校のITインフラとなる。すべての学習を支援する総合学習センターの機能を果たす図書館は,新しい学校のシンボルとなるのである。 |

|

|

|

知的交流のメディアセンター 総合学習センターとしての新しい図書館は,ITを活用した学習の変化,つまり受動的学習から主体的学習への移行を象徴している。紙媒体の読書だけでなく,双方向の電子メディアによる能動的・創造的な学習を可能とし,図書館は新しい知的活動の中心に位置づけられるのである。 さらに,社会人教育や生涯学習へのニーズの高まりを受けて,図書館などの一部の施設を地域住民に開放する学校も現れはじめ,自治体の図書館も地域の「情報サロン」としての役割を担うケースが増えている。図書館という教育施設そのものが,双方向メディアを活用することで,情報機能的にも空間機能的にも地域の知的交流の媒体(メディア)として社会に開かれようとしているのである。 人々が触れあい,情報が行き交い,知のコミュニケーションが蓄積・活用される──。当社は教育施設づくりをサポートするにあたって,産学官連携や地域の活性化といった社会との交流機能も視野に入れた「メディア環境づくり」をめざしている。 |

|

|

|

|

|

|

|

都市再生プロジェクトの目玉となっている〈秋葉原ITセンター(仮称)〉。IT立国牽引のシンボルとなるこの事業では,世界的な知名度をほこる電気街AKIHABARAの特性を活かし,大学などの教育施設を含む産学連携機能も設置される計画だ。 2005年春の1街区オープンにむけて,今年2月17日に経団連会館にて大規模なフォーラムが開催された。「新生秋葉原」へのさまざまな意見や期待のメッセージが交わされたが,ここではその声の一部を紹介する。 |

|

● |

|

学生の「溜まり場」であり,日本の産業の鏡として世界から視察者が訪れる秋葉原。今回の再開発でイベントホールや飲食店も補完される。「世界のITセンター」の構築実現に期待したい。 |

|

● |

|

つくばエクスプレスの開通(2005年)によって,研究拠点のつくば,東京大学などの沿線の研究機関と連携し,シナジー効果が生まれれば,秋葉原は「アイディアの実験場」になる。 |

|

● |

|

ユビキタス社会の到来を迎えるこの時期に「新生・秋葉原」計画の進行はタイムリー。ユビキタス・ビットインをこの秋葉原に構築していくのが非常に意味深いのではないか。 |

|

● |

|

秋葉原の2km圏内には,多数の大学,金融・官庁街,文化・商業施設が集まる。こうした地理的な利点にも注目したい。 |

|

● |

|

NPOなどの「公」,学生やユーザーなどの「民」も含めた「産学官公民連携」が必要だ。従来のサラリーマン対象のまちづくりではなく,学生,女性,高齢者にも魅力ある秋葉原になってほしい。 |

|

|

|

■フォーラム概要 AKIHABARA FUTURE FORUM IT立国実現を牽引する『新生 秋葉原』への期待 主催:財団法人都市みらい推進機構 開催日:2003年2月17日 会場:経団連会館 【基調講演】 唐津 一 氏(東京都参与/東海大学教授) 【パネルディスカッション】 コーディネータ: 太田民夫氏(日経BP常務) パネラー: 大村謙二郎氏(筑波大学教授) 佐々木元氏(NEC会長) 妹尾堅一郎氏(慶應義塾大学大学院教授) 吉海正憲氏(産業技術総合研究所理事) |

|

|

|Chapter1 学校の顔となるコミュニケーションスペース |Chapter2 まちを彩る学校のかたち |Chapter3 元気な学校の行動力 |