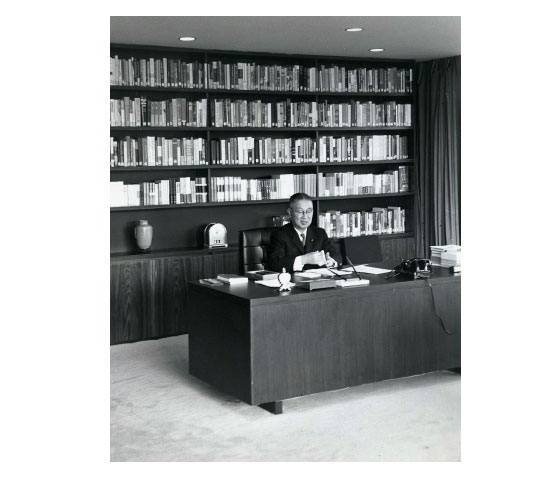

この瀟洒なビルの2階と3階に,守之助会長,卯女社長の執務室があった。ロビーには仲睦まじく並ぶ夫妻の胸像が置かれた。赤坂別館は二人の文化活動の拠点となった。

守之助会長はこの執務室で,1967年に『続わが経営を語る』(鹿島出版会)を著したのを始め,『クーデンホーフ・カレルギー全集』(1970年),『鹿島守之助外交論選集』(1973年)など,精力的に多くの研究書,翻訳書を刊行した。

特に明治百年記念事業として企画した『日本外交史』全38巻(1974年完結)は,6年余の歳月をかけて完結させた大著だった。国連大使などを務めた加瀬俊一氏はこの出版を「政府に代わって進めた国家的企画」とまで言い切った。守之助会長はこれにより文化功労者として顕彰を受けている。

卯女社長もまた,執筆のほか日本画や洋画など多彩なジャンルで活躍した文化人だった。『シモーネ・マルティーニ』『ベルツ・花』など,多くの美術書や翻訳書の出版を手掛けている。その舞台もやはりここ,赤坂別館の執務室だった。

幸田初枝さんは,赤坂別館開館の時から約9年間を守之助会長,1975年に会長が亡くなった後は卯女副会長(後会長,名誉会長)の秘書を務めた。それぞれの執務室で夫妻が執筆する著作の資料収集や整理をし,清書や校正を手伝ったという。

「会長は私たちには優しかった。でも緻密な方で,文章一つでもいい加減は許されない。文章に“注”をつけられることも多く,裏付けの重要性を教えられました」。会長から出版に協力したお礼にと贈られたサイン入りの『パン・ヨーロッパ』『実践的理想主義』は,いまも大切にしているという。

1982年に卯女名誉会長が亡くなった後も,その追懐録や社史編纂などに携わり,1989年1月7日の昭和が終わった日に,幸田さんは赤坂別館を後にして,本社渥美健夫名誉会長秘書に転じた。赤坂別館の玄関に半旗が掲げられていたのを覚えている。

守之助会長の文化事業は,後に多くの有力企業が展開したメセナ活動の先駆けといわれた。しかし1980年から6年間鹿島出版会の社長を務めた河相全次郎さん(現八重洲ブックセンター相談役)によると「メセナというとどこか飾り物的な匂いがするものだが,会長の文化事業は全てが正真正銘の本物だった」という。

文化事業への肩入れは,鹿島を業界のトップ企業に育て上げた後の鹿島研究所創設(1957年)から始まり,出版,映画,大型書店の開設へと展開した。一方,守之助会長は自ら執筆することで,歴史と知識の啓蒙を図り,鹿島のイメージアップに貢献した。同業他社にはない際だった特質だった。赤坂別館は守之助会長の文化的理念を実現する「場」となったのである。

当時珍しかった間接照明が施された地下大会議室は,平和賞受賞パーティや各種研究発表が行われるなど晴れやかな舞台となった。鹿島婦人会誌『流れ』7号に卯女社長がこんなコメントを載せている。

《赤坂別館の地下会議室では今,研究発表会が行われている。200人もの若い人達が熱心に建築技術について討論している様はたのもしく,将来に明るい光を感じさせた》 |