| 特集:鹿島赤坂別館 |

| 第3話 鹿島平和賞授賞の舞台 |

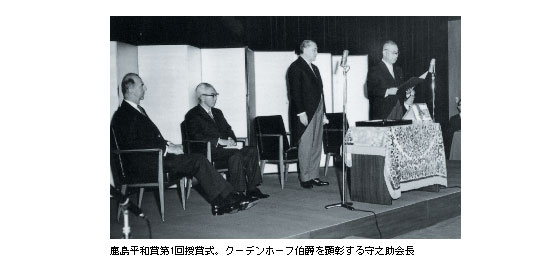

| 守之助会長は1957年,国際間の平和と安全に関する調査研究を目的に鹿島研究所を創設した。鹿島研究所は赤坂別館に入居した後の1966年に,財団法人鹿島平和研究所へ発展,改組された。 「世界の平和なくしては,わが国の安全と繁栄は到底実現できない。平和は自然に生まれるものではなく,たゆまぬ努力によってはじめて達成される」との会長の強い信念に基づいたものだった。 鹿島平和研究所は重要な事業のひとつとして,1967年から「鹿島平和賞」を設定した。国際平和に貢献した内外要人を顕彰し,贈るものである。 記念すべき第一回受賞者は,守之助会長が敬愛するリヒァルト・クーデンホーフ・カレルギー伯爵だった。守之助会長が外交官時代のドイツで親交を結び,思想と哲学に大きな影響を受けた人である。平和研究所設立も伯爵の思想が背景にあった。研究所はクーデンホーフ伯爵の「パン・ヨーロッパ運動」に対応する守之助会長の「パン・アジア構想具体化」の第一歩でもあったのだ。 10月30日,赤坂別館地下大会議室で行われた授与式に,クーデンホーフ伯爵は夫人を同伴して臨んだ。駐日オーストリア・ハンガリー代理公使の父と日本人青山光子との間に,東京で生まれた伯爵にとって,71年振りに訪れた生国日本だった。 式典では,守之助会長の挨拶と賞状などの授与,クーデンホーフ伯爵の謝辞に続いて,石井光次郎衆議院議長,駐日フランス,オーストリア両大使の祝辞があり,荘重な雰囲気の中で行われた。式典後,守之助会長夫妻による祝賀パーティーが開かれ,各界を代表する約160人が出席した。 平和研究所の設立から関わった森住能昌さん(後に東亜産業取締役)によると,内外からの賓客の接待には卯女社長は常に細心の配慮を払われたという。授賞式のレイアウトや家具などのセッティングは乕屋正さんが担当した。クラシックな椅子を用いて,サロン風の家具を調達したという。 平和賞の副賞のメダルは,授賞式の少し前に急遽,襟元から掛ける綬(リボン)方式に変更され,森住さんら裏方が大慌てしたというエピソードもある。結局綬は,波型の下地模様のある厚手の絹に朱の漆染めを施した「ローヤル・レッド」に落ち着いた。 守之助会長がクーデンホーフ伯爵の前に立ち,綬を両肩に回す。そして幸田初枝さんが後から綬の金具を留めた。「その呼吸を合わせるのに神経を使いました。万一落としたら大変ですから。本番では会長が小さな声で『いいですか』と言われたので『はい』とお答えしました」と,幸田さんは緊張のシーンを回想した。 こうして,第1回の平和賞授賞式はつつがなく終了した。 クーデンホーフ夫妻は約2週間日本に滞在し,この間天皇,皇后両陛下(当時)に謁見,皇太子御夫妻(同)の接見を始め,政界,財界その他各界の指導者と会見したほか,数回にわたって講演を行った。それらはテレビ,ラジオ,新聞,雑誌などで報道され,国民に深い感銘を与えた。 鹿島平和賞は,その後1977年まで9回行われた。第2回は共立女子学園園長の鳩山薫さん。その後はドイツ連邦共和国(西ドイツ)外相のシェール氏(第6回),元内閣総理大臣の佐藤栄作氏(第7回),イタリア共和国上院議長のアミントレ・ファンファーニ氏(第9回)ら,平和に貢献した世界のVIPが受賞。赤坂別館はその都度,華やかな授賞式の舞台となった。 後にドイツ連邦共和国大統領に就任したシェール氏は,1978年に赤坂別館を訪れ,卯女名誉会長に同国大功労十字章を親授している。 卯女名誉会長はこの時も細やかな配慮をされたと,森住さんはいう。「例えば特別食堂にドイツの風景を描いた東山魁夷画伯の『みずうみ』を架けられたり,中庭には来訪される日に満開になるように桜の木をお植えになるなどされました」 |

| |

|

|

|

|

|

|

| 鹿島平和賞受賞者 |

受賞回/年 |

受賞者 |

|

受賞理由 |

|

|||||

| 第1回 1967年10月30日 |

リヒアルト・ニコラウス・クーデンホーフ・カレルギー 伯爵(哲学博士) | パン・ヨーロッパ運動創始者,東西文明の融合と交流 | |||

|

|

|

|||||

| 第2回 1968年11月21日 |

鳩山 薫 氏 (共立女子学園園長, 友愛青年同志会会長) |

平和な国家と健全な家庭を愛する女性の教育,青年子女の国際平和と友愛精神の涵養 | |||

|

|

|

|||||

| 第3回 1969年10月24日 |

ヒューバート・ホレイシオ・ハンフリー 氏(前アメリカ副大統領) | アメリカ国内の状況の改善,世界の民族対立の解消と各国間の相互理解の増進 | |||

|

|

| ウイリアム・ベントン 氏(前アメリカ上院議員,エンサイクロペディア・ブリタニカ社会長) | 教育の振興,ユネスコ創立,文化の普及発展 | ||||

| (ベントン氏は訪日直前に健康を害し欠席された) |

|

|

|

|||||

| 第4回 1970年10月27日 |

佐藤尚武氏(元参議院議長,元外務大臣) | 国際平和と国際友好親善の増進,国連思想の普及(日本ユニセフ協会会長) | |||

|

|

|

|||||

| 第5回 1971年12月10日 |

スリ・サルタン・ハメンク・ブオノ9世(インドネシア共和国国務大臣) | インドネシア独立への尽力,サルタンとして秩序維持と人心の安定 | |||

|

|

|

|||||

| 第6回 1973年11月8日 |

ワルター・シェール 氏(ドイツ連邦共和国外務大臣,後に大統領) | 武力放棄の基本原則を貫いた東方政策の実現 | |||

| (公務の都合で来日できなかったシェール氏にかわり,ウィルヘルム・グレーヴェ駐日大使が賞を受けた) |

|

|

|

|||||

| 第7回 1975年2月17日 |

佐藤栄作氏(元内閣総理大臣,衆議院議員) | 戦争放棄,非核三原則,軍縮を外交政策の根幹として真の国際協調を具現 | |||

|

|

|

|||||

| 第8回 1975年6月16日 |

イメルダ・ロムアルデス・マルコス 氏(フィリピン共和国大統領夫人) | 内政に輝かしい成果,外交では広く東西諸国との友好関係の増進を図る | |||

|

|

|

|||||

| 第9回 1977年4月5日 |

アミントレ・ファンファーニ 氏(イタリア共和国上院議長)(亡くなった守之助会長にかわり,卯女会長が授与した) | イタリアの外務大臣として国際紛争の解決,社会主義諸国との国交調整,イタリアの外務大臣として国際紛争の解決,社会主義諸国との国交調整 | |||

|

|

|

|

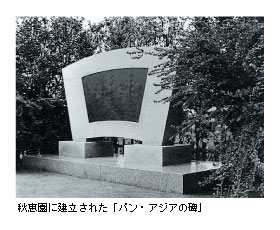

| 守之助会長の生家永富家(兵庫県揖保川町)に,秋恵園と名づけた庭園がある。その一角に1973年「パン・アジアの碑」が建立され,除幕を会長自身が行った。碑には「わが最大の希願はいつの日にかパン・アジアの実現を見ることである」と刻まれた。その時会長は秘書の幸田初枝さんに「私が生きている間にはパン・アジアは実現しないでしょう。あなたは若いから実現を見られるかもしれない」と話したという。 |

|

|

|

|